目次

はじめに

自社に人事制度を導入したものの、実際には「複雑すぎて社員に理解されていない」「制度はあるのに機能していない」といった声を耳にすることは少なくありません。多くの企業で制度設計は行われていますが、その多くが“お飾り”のまま形骸化してしまうのが現実です。

今回のテーマは「脱・お飾り人事制度設計」。

本記事は、数多くの人事制度改革をリードしてきた志水静香氏(株式会社ファンリーシュ代表)、そして組織開発と人材育成の専門家である佐藤太一氏(バヅクリ株式会社 代表)の対談内容をもとに、ポイントを整理して読みやすくまとめたものです。

本記事は【前編】です。

- 人事制度設計の本来の目的

- そして発症率9割以上とも言われる“人事制度の典型的な失敗パターン”

この2点に焦点を当ててご紹介します。

人事制度が本当に機能しているかを見直したい方、あるいはこれから制度改革に取り組みたいと考えている方にとって、ヒントが得られるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

▼対談動画本編はこちら

対談ゲストのご紹介

今回の対談には、人事制度設計・組織開発の分野で豊富な知見を持つお二人をお迎えしました。

株式会社ファンリーシュ CEO / 代表取締役 志水 静香 氏

大学卒業後、日系IT企業に入社。アメリカ駐在や外資系IT・自動車メーカーなどで経験を積み、外資系リテール企業に転職。人事制度構築や理念・ビジョン浸透、組織変革をリードされてきました。2018年に株式会社ファンリーシュを設立し、現在はスタートアップから大企業、自治体、教育機関まで幅広く支援を提供。戦略人事、制度設計、組織開発、リーダーシップ開発などをテーマに、数多くの企業の改革を支えています。

バヅクリ株式会社 代表取締役 佐藤太一 氏

青山学院大学国際政治経済学部を卒業後、早稲田大学大学院を修了。チェンジ、DeNA、アクセンチュアにて人材・組織開発を担当し、みんなのウェディングではIPO室長として東証マザーズ上場を経験。2013年にプレイライフ株式会社(現:バヅクリ株式会社)を創業し、200種類以上の独自プログラムを開発。これまで900社以上のエンゲージメント向上を支援し、組織開発・人材育成の第一線で活躍されています。

人事制度設計の目的とは?

人事制度と聞くと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは「評価」や「報酬」。しかし、人事制度の本来の目的はそれだけではありません。

制度の根幹にあるのは、経営戦略の実現を現場にどうつなぐかという視点です。経営が描く方向性を社員が腹落ちし、「自分たちも共に実現していこう」と納得できるようにする。そのための仕組みこそが人事制度の役割です。

加えて、もうひとつ重要な視点が人材の成長促進です。投級制度や報酬制度などさまざまな仕組みは、最終的には「組織全体のパフォーマンスを底上げする」ために存在しています。

つまり人事制度は、「経営戦略の実現」と「人材の成長促進」を両立させるための基盤づくり。

単に評価や給与を決めるための仕組みではなく、会社と社員を同じ方向へ導くための重要なツールと言えるでしょう。

人事制度の典型的な失敗パターン

人事制度の多くは「導入したものの機能しない」「現場に浸透しない」といった末期症状に陥りがちです。ここでは、よく見られる代表的な失敗パターンを整理します。

① 短期的な視点で導入する

人事制度設計において最も多い失敗のひとつが、短期的な視点で導入してしまうことです。

「今ジョブ型が流行しているから取り入れよう」「エンジニアの採用が難しいから給与水準を急いで引き上げよう」といったように、目先の課題や流行に対応するためだけに制度を変えてしまうと、長期的には必ず歪みが生まれます。

こうした“場当たり的な改定”は、一時的には合理的に見えるかもしれません。しかし時間が経つにつれ、「別の職種との不公平感が広がる」「制度全体の一貫性が崩れる」といった副作用を引き起こします。結果的に、制度が組織にとって逆効果となってしまうのです。

人事制度は流行を追うものではなく、中長期的な経営戦略との整合性を第一に考える必要があります。組織が「なぜこの事業を行うのか」「どのように成長していきたいのか」といった根本に立ち返り、その実現を支える制度設計を進めることが欠かせません。

② 複雑すぎる制度設計

人事制度は本来、社員が理解しやすく、日常業務の中で自然に運用できるものであるべきです。しかし実際には、人事部があれもこれもと詰め込み、「専門用語が多すぎて分からない」「手順が煩雑で使えない」といった“お飾り制度”になってしまうケースが少なくありません。

制度は一度完成させれば終わりではなく、不完全でも出して改善を重ねるという姿勢が重要です。まるで新規事業のプロトタイプのように、「まずはシンプルに運用してみて、現場の声をもとに改良する」というサイクルを回すことが求められます。

環境の変化が激しい今の時代に、完璧な制度を一度で作り上げることは不可能です。にもかかわらず、複雑さを増した制度を長年放置し、結果として数十年間も更新されていない企業も見られます。これでは現場の実態とかけ離れ、制度が“形骸化”してしまうのも当然です。

制度設計の基本は「シンプルで分かりやすいこと」。

複雑さは精度ではなく、混乱を生む要因にしかなりません。

③ 現場を巻き込まない

人事制度の失敗で特に目立つのが、「人事部だけで制度を作ってしまう」ケースです。

制度設計が人事主導で完結してしまうと、現場のニーズや実態と大きく乖離し、導入後に「現場が全く使わない」「反発が強い」といった事態を招きます。制度は最終的に現場で使われるものだからこそ、最初から関係者を巻き込むことが欠かせません。

ここでポイントになるのが、あえて反対派を巻き込むこと。文句を言いそうな人や批判的な人を選び、フォーカスグループのように議論の場へ参加させるのです。制度が完成した時、彼らの意見がすべて反映されるわけではありませんが、プロセスを共にした経験が“納得感”を生みます。結果として、導入後に「この制度にはこういう背景がある」と現場で説明できる“味方”になってくれるのです。

制度を上から押し付けるのではなく、一緒に作るプロセスこそが浸透の鍵。反対意見をどう取り込むかが、制度の成否を左右します。

④ 制度が目的化する

人事制度は本来、経営戦略や組織の成長を実現するための「手段」です。ところが、実務の現場では制度そのものを守ることが目的化し、運用すること自体がゴールになってしまうケースが少なくありません。

例えば、KPIや定性的な目標を明確に設定しないまま「制度を導入したからこれで大丈夫」と自己満足に終わってしまうパターン。これでは現場のパフォーマンスや社員のエンゲージメントにつながらず、制度が形だけの存在になってしまいます。

大切なのは、制度を入れること自体が成果ではないという視点です。

「何のためにこの制度を設計するのか」「どのような課題を解決するのか」「どんな未来を実現するのか」こうした問いを繰り返し投げかけ、経営戦略や組織課題と結びつけて考えることが不可欠です。

制度はあくまでツールに過ぎません。目的を見失った瞬間、人事制度は“形骸化”し、逆に組織の足を引っ張る存在になってしまうのです。

⑤ 管理のための評価制度

人事制度の中でも特に誤解されやすいのが「評価制度」です。多くの企業では、公平性を保とうとするあまり、評価基準を細かく複雑に設定しすぎてしまいます。しかしそれは、社員を成長させる仕組みではなく、人事部が社員を管理するための仕組みになってしまいがちです。

6段階、7段階の評価基準を設けても、現場の社員からは「なぜ自分の評価がこうなのか分からない」という不信感を生むことが多いものです。複雑さは“納得感”ではなく“疑念”を強めるだけなのです。

実際、「評価基準そのものを廃止する」という取り組みを実施する企業も出てきました。研究によると、人は点数やランクを与えられると、それをゴールのように受け止めてしまいがちです。高い評価を得ても「これで十分だ」と安心し、成長につながらない。一方で、低い評価を受けても「まぁ仕方ない」と気にせず、その後の改善行動につながらないことも多いのです。つまり、評価そのものが社員の行動変容を促さないという問題があったのです。

こうした背景から、一部の企業では複雑な評価をやめ、よりシンプルな仕組みに移行していきました。本来あるべき評価制度の姿は、点数やランク付けに依存するものではなく、上司と部下の対話によって納得感を醸成する仕組みです。評価は管理のためではなく、社員の成長やキャリア形成を支援するためのツールであるべきです。

制度が社員の信頼を得られるかどうかは、数値の細かさではなく、どれだけ誠実に対話を積み重ねられるかにかかっています。

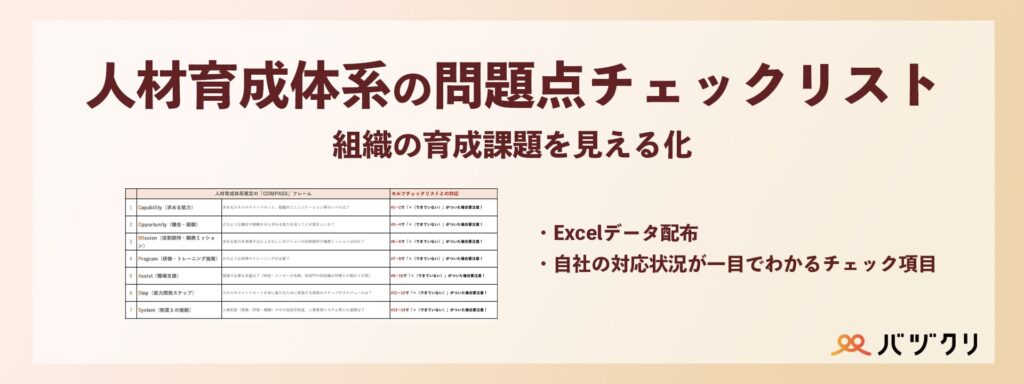

今すぐ使える!育成課題を見える化するチェックリスト

自社の育成体系が機能しているかをセルフチェック形式で確認できます。

人事・育成担当・マネージャーのいずれの立場でも活用でき、育成方針や仕組みの見直しの出発点に最適です。

人材育成を強化したいが、どこに課題があるのかわからない、あるいは仕組みを整えても現場で活用されないといった悩みをお持ちの方はぜひ下部のボタンからダウンロードしてみてください。

まとめ|人事制度は“つくって終わり”ではない

人事制度は、経営戦略を実現し、社員の成長を支援するための大切なツールです。しかし現実には、短期的な流行に乗って導入してしまう、現場を巻き込まずに設計する、制度を守ること自体が目的化してしまうなど、多くの失敗パターンが繰り返されています。特に評価制度は、複雑さが社員の納得感を奪い、「成長を促す仕組み」ではなく「管理のための仕組み」と化しているケースが少なくありません。

制度の成否を分けるのは、複雑な仕組みや立派な設計図ではなく、現場との対話を通じて“使われる制度”にできるかどうかです。人事制度は完成形を目指すものではなく、時代や組織の変化に応じて更新し続ける「永遠のベータ版」であるべきでしょう。

▼対談動画本編はこちら

次回の後編では、いよいよ「組織を活性化させる人事制度設計とは」をテーマに、具体的な改善の方向性を掘り下げます。ぜひ後編もご覧ください。

▼後編の記事はこちらから

人事制度Xは、“形骸化しない制度”を一緒に作り続けます。

経営戦略と連動した制度設計 と 徹底した運用伴走で、形骸化しない制度設計・運用を実現します!

“人が活躍し、定着する組織”を実現する施策・仕組みをお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。