現代の職場では、多様な価値観を持つ世代が共存しており、世代間の価値観の差が原因でコミュニケーション不全やハラスメントなどの問題が生まれています。

そこで本記事では、この世代間ギャップの本質的な原因と組織への影響、効果的な解消法を解説します。

ジェネレーションハラスメント(ジェネハラ)のリスクを防ぎ、各世代の強みを活かした組織運営を行う際の参考にしてください。

目次

世代間ギャップとは何か

世代間ギャップの定義と背景

世代間ギャップとは、生まれ育った時代背景の違いによって生じる、価値観や行動、コミュニケーション方法のズレを指します。

世代間ギャップが生まれる原因は、各世代が「当たり前」として認識している常識や価値観が違うからです。

こうした生まれた時代の社会背景や流行、経済状況が、結果的にその世代の行動様式や思考パターンに反映され、世代による隔たりを生みます。

職場における代表的なギャップの種類

職場で発生する世代間ギャップは、価値観、働き方、コミュニケーションなどに現れます。

価値観

キャリア形成に対する考え方は世代によって大きく異なります。

バブル世代や団塊ジュニア世代などに生まれた上司世代は「終身雇用・年功序列」というキャリアを前提として、「役職の昇進」「年収の向上」などに価値を見出す傾向があります。

これに対し、ミレニアル世代やZ世代に生まれた部下世代は、転職を自然なことと考える傾向があります。

また仕事において重視するものも年収や役職だけでなく、「やりがいのある仕事」「社会貢献」「プライベートの充実」など多様化しています。

働き方

世代間ギャップは労働時間に対する認識の違いにも表れています。

年上・上司世代は「残業や休日出勤は当たり前」「上司より先に帰らない」といった暗黙のルールのもとで働いていました。

一方年下・部下世代は「定時退社で効率的に働く」「プライベートの確保は権利」という価値観を持ちます。

こうした認識の差は単に「やる気の問題」ではなく、若手の世代にワークライフバランスの重視や効率性の追求という価値観が浸透しているがゆえに生まれます。

コミュニケーション

年上・上司世代は、「熱意や信頼感が伝わる」「直接話したほうが早い」と、対面や電話など直接的なコミュニケーションを好む傾向があります。

一方、年下・部下世代は、メール、チャット、SNSなど文字ベースでの連絡を好みます。

また、報連相の頻度や方法にもズレが生じやすく、双方に不満が生まれる原因となっています。

世代間ギャップが引き起こす課題

世代間ギャップを埋められない状態が続くと、組織全体のパフォーマンスに大きな悪影響を与える可能性があります。

ここでは世代間ギャップが引き起こす主な組織課題を紹介します。

コミュニケーション不全

価値観の違いを放置すると、世代間のミスコミュニケーションが頻発します。

例えば、上司の「積極性への期待」というメッセージが、若手には「過度なプレッシャー」として伝わり、萎縮してしまう場合があります。

このような認識の齟齬は、情報共有の滞りや業務の優先順位・品質基準のズレを生み、業務効率の低下につながります。

さらに、世代間の壁によって新しいアイデアや改善提案が生まれにくくなり、イノベーションの機会が失われてしまいます。

エンゲージメント低下

世代間の価値観が理解されず、否定されていると感じた従業員は、仕事への意欲を失います。

たとえば、上司は「最近の若者は向上心がない」と感じ、部下は「この会社では自分の価値観が受け入れられない」と感じることで、双方のモチベーションが低下する悪循環に陥ります。

こうしたエンゲージメント低下は、生産性の低下に直結し、優秀な人材の流出のきっかけとなります。

ハラスメントに発展するリスク

世代間ギャップが最も深刻化すると「ジェネレーションハラスメント(ジェネハラ)」に発展します。

ジェネレーションハラスメントとは、世代の違いを理由とした差別的・批判的な言動で、「ゆとり世代だから根性がない」という批判や、反対に「昭和の考え方は古い」といった偏見に基づく発言が該当します。

ジェネハラは、法的リスクや組織の信頼失墜、人材採用への悪影響につながるため、このジェネハラのリスクを未然に防ぐための予防策を早急に講じることが不可欠です。

【事例で学ぶ】上司と部下、それぞれの視点から見る世代間ギャップ

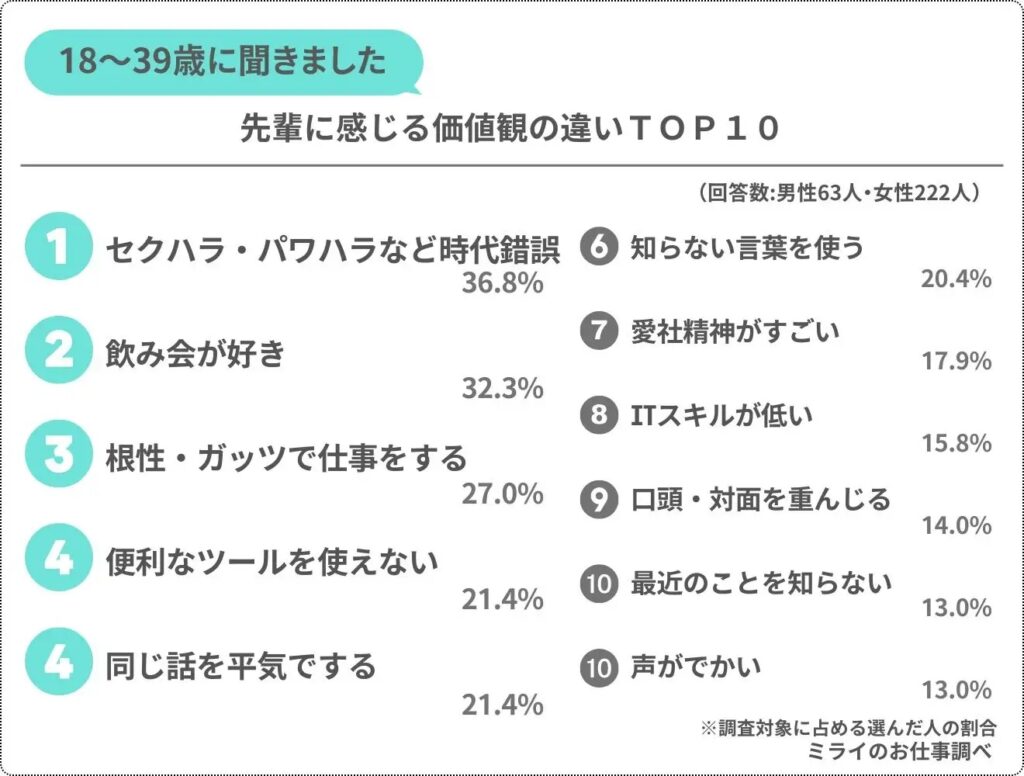

ここでは株式会社ネクストレベルの調査レポート「男女564人に大調査!職場で「ジェネレーションギャップ」を感じた瞬間トップ10」をもとに、職場で実際に生じている上司と部下それぞれの視点から、世代間ギャップが潜む具体的な事例を解説します。

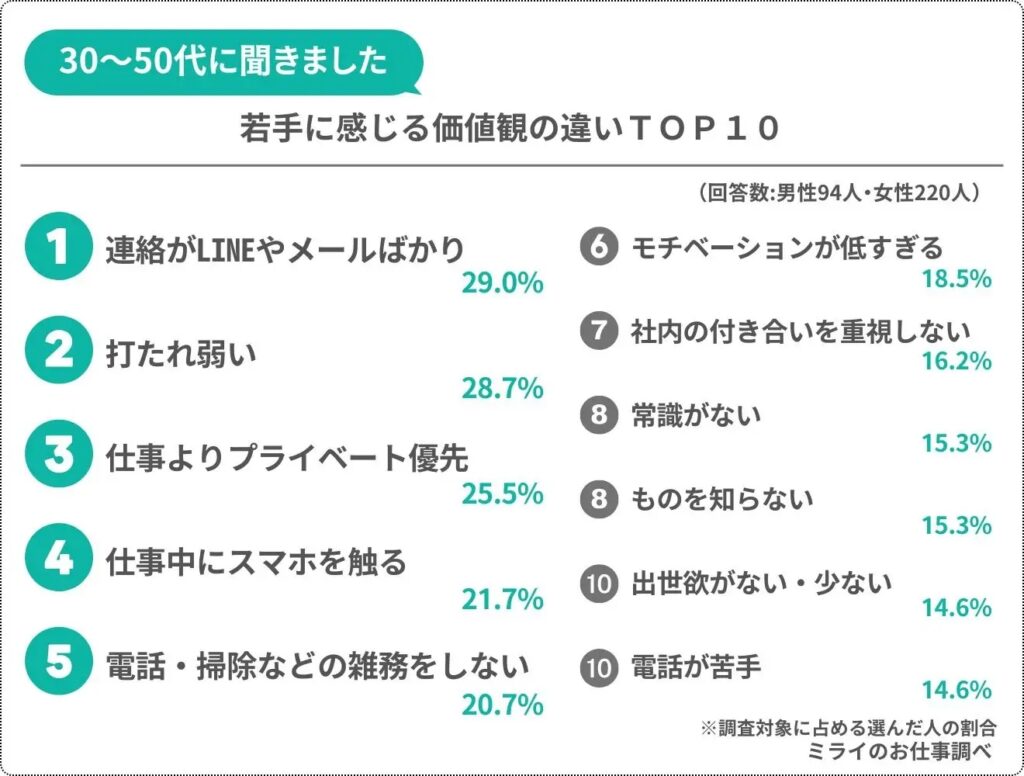

上司が感じる世代間ギャップ編

連絡手段がチャットやLINE、メールばかり

上司世代がギャップを感じる点として最も多かったのは、「口頭や電話ではなくLINEやチャット、メールで済ませる(29.0%)」です。

隣の席の相手にチャットを送ったり、急な欠勤連絡をLINEで済ませようとする若手の行動に対し、上司は「直接話せば早い」「正式な連絡手段ではない」と違和感を覚えています。

一方、若手は「記録に残らない」「ツールの意図を理解していない」と、逆に上司の口頭重視に不満を感じているようです。

仕事よりもプライベートを優先する

「仕事よりもプライベートを優先させる(25.5%)」ことも、上司世代にとって大きなギャップとなっています。

「休日出勤を打診したところ『明日ディズニーランドに行くので無理』と悪びれもなく断られた」「新入社員が歓迎会を家族の誕生日で欠席する」など、業務や会社の行事より個人の時間を優先する姿勢に疑問を持つケースが多いようです。

少し注意しただけなのに!打たれ弱い若者

上司の視点では、若手が「打たれ弱い(28.7%)」と感じるケースも多く見られ、「注意は厳しいものではなかったのに、翌日辞めてしまった」「クレーム対応で落ち込んで長時間席を外す」などのエピソードが寄せられました。

上司はそうした言動が気になりつつも、「ハラスメントを恐れて厳しい指導を避けざるを得ない」という苦労も抱えているようです。

部下が感じる世代間ギャップ編

「冗談のつもりだった?」パワハラ・セクハラの認識が甘い上司

若手が感じるギャップの1位は、「セクハラやパワハラなど時代錯誤な言動(36.8%)」でした。

「生理痛で休むのは根性がない」「胸がないからSサイズでしょ」といった発言や、注意の際に人格否定をする言動に対してギャップを感じるようです。

上司側は「冗談のつもり」「昔は普通だった」と考えていることも多い一方で、ハラスメント意識が非常に高い若手にとっては、このような言動は会社への不信感を募らせる大きな要因となります。

「飲み会は業務の延長?」に困惑

若手にとって「飲み会が好き(32.3%)」な上司の姿勢も世代間ギャップを感じるようです。

「飲み会をすればコミュニケーションが取れていると思っている」上司に対して困惑の声があがるほか、「飲みの場で泥酔し、周りの迷惑を考えずに大声を出す」といった行動にも不満があると言います。

根性で仕事をさせようとする

「根性・ガッツで仕事をしようとする・させようとする(27.0%)」姿勢も、若手が強くギャップを感じるポイントです。

精神的に弱っている人や体調不良の人に対し、「根性が足りない」「仕事で倒れるなら本望」といった自己犠牲や精神論を求める上司の考え方は、ワークライフバランスを重視する若手には受け入れられません。

仕事量が多いことへの相談に対して根性論で返されると、世代間の対立が深まる原因となります。

【データで見る】7割が諦めている?世代間コミュニケーションの深刻な実態

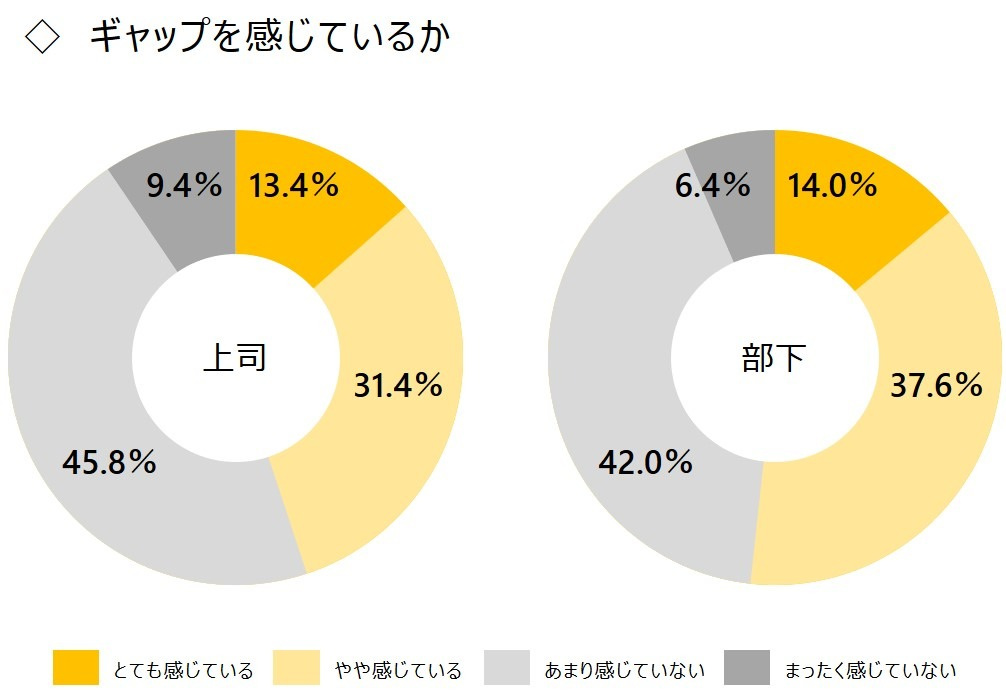

ここでは龍谷大学が企業の上司・部下1,000人を対象に行った調査の結果にもとづいて、世代間コミュニケーションの実態をデータの側面から解説します。

上司・部下の多くが価値観の違いを「仕方ない」と放置

調査によると、部下の51.6%、上司の44.8%が「職場でギャップを感じている」と回答。

さらに、「上司と部下の価値観が合わないとあきらめているか」という問いに対し、上司の69.8%、部下の68.8%と、約7割がお互いに価値観の違いを「仕方ない」と半ば放置していることが明らかになりました。

多くの職場で世代間ギャップが日常化しているだけでなく、その解決を諦めている状況であることがうかがえます。

「諦め」が組織にもたらすエンゲージメント低下という静かな脅威

また、上司の75.0%が「部下を理解したい」と感じているにもかかわらず、45.2%が「部下の考えていることが分からない」と回答し、理想と現実のギャップに困惑している様子が浮き彫りになりました。

一方、部下は「上司を理解したい」が62.0%に留まっており、上司との差は13.0ポイントとなっています。

このように、上司の「理解したい」という片想いの意欲と、部下の本音を隠す態度が組織のコミュニケーション不全を引き起こしています。

この状態を「仕方ない」と諦めて放置することは、組織内の心理的安全性、ひいてはエンゲージメント低下をもたらします。

その諦めが命取りに?「世代間ギャップ」がハラスメントになる瞬間

世代間ギャップを「仕方ないもの」として放置することは、思わぬハラスメント問題を引き起こすことも。

ここでは最近注目されている「ジェネレーションハラスメント」について詳しく解説していきます。

「○○世代は…だから」はNG!ジェネレーションハラスメントとは

ジェネレーションハラスメント(ジェネハラ)とは、世代の違いを理由とした差別的言動や嫌がらせを指します。

ジェネハラの典型的な例として、以下のような発言や行動が挙げられます。

- 「ゆとり世代だから打たれ弱い」「さとり世代は向上心がない」といった世代全体を一括りにした否定的な発言

- 「バブル世代は効率が悪い」「昭和の考え方は時代遅れ」といった年上世代への偏見的発言

- 世代の違いを理由とした業務の割り当てや評価の差別。「若いから夜遅くまで働ける」「ベテランだから新しい技術は覚えられない」など。

重要なのは、これらの発言や行動をする側に悪意がない場合でも、受ける側がハラスメントと感じれば問題となることです。

また、ジェネハラは上司から部下への一方向的なものだけでなく、部下から上司、同僚同士でも発生する可能性があり、どの世代も加害者にも被害者にもなり得ます。

悪気のない「良かれと思って」がパワハラに認定

深刻なのは、上司が「部下の成長」を思って行った指導が、パワーハラスメントとして認定されるケースが増加していることです。

「厳しく指導することで成長を促したい」「経験を踏まえて激励したい」という上司の意図が、部下には「人格否定」「脅迫」として受け取られることがあります。

これは、世代間の価値観の違いが、コミュニケーションの根本的な齟齬を生んでいることが原因です。

発言者に悪意がなく、むしろ良かれと思って行った言動が、世代間の認識ギャップにより全く異なる意味で受け取られ、意図しないハラスメントに発展してしまいます。

世代間ギャップを組織の強みに変える5つの具体的アプローチ

ここでは世代間ギャップを解消する実践的な5つのアプローチを解説します。

1. まずは「知る」ことから、各世代の価値観と背景を理解する

まず、各世代の価値観とその形成背景を客観的に理解しましょう。

社内での世代別価値観アンケートを行う、社員同士で自身の価値観を形成した社会情勢や教育環境を含めて語り合う機会を設けるといった施策が有効です。

これにより、「なぜそのような考え方をするのか」という根本理解が深まり、偏見や思い込みの解消、コミュニケーションの質の改善につながります。

2. 「対話」の機会を創出する、1on1ミーティングとリバースメンタリング

継続的な対話の機会を制度化することで、相互理解を深めます。

特に、価値観や考え方の共有に重点を置いた1on1ミーティングを月1回程度実施し、「仕事への期待」や「効果的なコミュニケーション方法」などを話し合います。

また、若手社員が上司にデジタル技術や新しい価値観について教える「リバースメンタリング」の機会を設けることで、一時的に上下関係をフラットにし、世代間の壁を越えた信頼関係を築くことができます。

3. 「ルール」を明確にするコミュニケーションガイドラインの策定

世代間で異なるコミュニケーション方法の認識を統一するため、組織として明確なガイドラインを策定します。

具体的には、下記の項目を検討するのがおすすめです。

- 連絡手段の使い分け基準:緊急度、重要度、記録の必要性による電話・チャット・メールの使い分け

- フィードバックの方法:具体的な行動に対するポジティブフィードバック、改善方法の提案としての改善提案

- 会議・ミーティングのルール:発言機会の均等化、決定事項の明文化

これらをルールとして定めることで、メンバー同士の認識の齟齬を防ぎ、建設的な議論ができるようになります。

4. 「評価」の仕組みを見直す、多様な働き方を認める人事制度

働き方や成果の出し方が世代によって異なることを前提に、人事制度を見直します。

成果・結果重視の評価だけではなく、プロセスや多様な形でのチームへの貢献を評価基準に取り入れ、多面的な評価軸にすることで、様々な世代にとって納得感のある人事制度となります。

5. 「学び」の場を提供する、世代間ギャップ解消研修の実施

体系的な研修プログラムを通じて、多様な価値観を理解し、世代間ギャップを解消する心がけを学びます。

ここでは世代間ギャップ解消に役立つ研修を紹介します。

アンコンシャスバイアス研修

「アンコンシャスバイアス研修」は、職場の多様性を力に変えるため、無自覚な思い込みに気づくことを出発点とする研修です。

事例や自己観察ワークを通じて個人のバイアス(無意識の偏見)を構造的にあぶり出し、判断・関係性・文化に与える影響を可視化します。

単に理解するだけでなく、ケーススタディやペアワークを通じて「じゃあどう言えばよかった?」を体験し、バイアスに対処する行動の選択肢を増やします。

偏りの少ない意思決定ができるチームづくりを後押しし、組織全体の心理的安全性を高めたい会社におすすめです。

チームの関係性をアップデートする「こころマッピング」ワークショップ

「こころマッピング」ワークショップは、チームの関係性をアップデートし、協力的で快適な職場づくりを目指す研修です。

「こころマッピング」という手法を用いて、日々の業務で感じた「出来事・思考・感情」を可視化し、自分の内面を整理します。

これをグループで共有することで、お互いの価値観やものの見方の違いに気づき、対立やすれ違いの背景を深く理解できるようになり、役職や立場に縛られない信頼関係を構築します。

https://buzzkuri.com/programs/451

多様性・相互理解ワークショップ

「多様性・相互理解ワークショップ」は、チームの多様性による不必要な摩擦や誤解を防ぎ、相互理解を深めることを目的とした研修です。

自分の強み・弱みを書き出し、他者の視点を交えながら、お互いの特性をポジティブに評価し合うことで、参加者同士の相互理解が深まり、心理的安全性が向上します。

「やって終わり」にしない。世代間ギャップ解消施策を成功に導く3ステップ

ここでは世代間ギャップの解消成功のポイントを3ステップで紹介します。

ステップ1:現状把握と目的設定 〜何から始めるべきか?〜

まず、自社の現状を把握することから始めます。

従業員満足度や離職率などの定量調査と並行して、グループインタビューや個別ヒアリングといった定性調査を行いましょう。

これらの調査結果から、自社特有の課題を特定し、具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定します。

ステップ2:施策のプランニング 〜自社に最適な打ち手は何か?〜

現状把握で特定された課題に対し、自社の規模やリソースに適した施策を選択し、実行計画を策定します。

施策は、緊急性や効果に基づき優先順位を決定します。

具体的には、コミュニケーションガイドライン策定や1on1制度化など即効性のあるものと、評価制度の見直しや組織文化変革といった中長期的な施策に分けるといいでしょう。

優先度に合わせて各施策のスケジュール、担当者、リソース、成功指標(KPI)を明確に定義し、施策間の相乗効果を考慮した統合的なプランを作成します。

ステップ3:効果測定と改善 〜どう継続・定着させるか?〜

施策の効果は、PDCAサイクルを回し、継続的に改善を図ります。

効果測定では、エンゲージメントスコアや離職率などの「定量指標」に加え、職場の雰囲気やコミュニケーションの質といった定性指標も追いかけると良いでしょう。

一時的な改善で終わらせないため、定期的な振り返り会議、成功事例の社内共有、定期的な研修も有効です。

まとめ

世代間ギャップは避けて通れない課題ですが、放置するとコミュニケーション不全やハラスメントといった深刻なリスクを生みます。

一方で、これを解決可能な経営課題として体系的に取り組めば、イノベーション創出や生産性向上、人材定着率の改善という大きな強みに変えられます。

まずは自社の現状を把握し、研修などを活用して段階的・継続的な取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。