「結局、現場では何も変わらなかった…」

もし、あなたが企画した研修に対して、そんな声が聞こえてきたとしたら。その原因は、研修の内容や講師のスキル以前に、根本的な「設計思想」の欠如にあるのかもしれません。

研修とは、単なる知識のインプットではありません。参加者の心を揺さぶり、自発的な「やってみたい」を引き出す、緻密にデザインされた「体験」です。

本記事では、バヅクリが実践する「行動変容を科学する研修設計」の具体的なプロセスをフレームワークと共に、余すところなく公開します。

目次

研修設計の全体像:成果を生む4つのステップ

効果的な研修は、思いつきや慣例ではなく、論理的なプロセスに沿って設計されています。

大きく分けると、研修設計は以下の4つのステップで進めていきます。一つずつ具体的に見ていきましょう。

1.育成項目の決定

2.研修の与件決定

3.内製と外注の判断

4.プログラムの設計

STEP1:育成項目の決定

研修設計の最初の、そして最も重要なステップは、そもそもそのテーマは研修で扱うべきか?を正しく見極めることです。

「人材育成といえば研修」と安易に考えてしまい、どんな課題でも研修で解決しようとしてしまう方は多いです。

しかし、育成手法はOJTや1on1、E-learningなど多様です。そして、育成したい能力のタイプによって、それぞれ最適な手法は異なります。

研修の効果を最大化するには、まず「研修と相性が良いもの」と「そうでもないもの」を正確に理解し、研修で育成する項目をしっかり見極める必要があります。

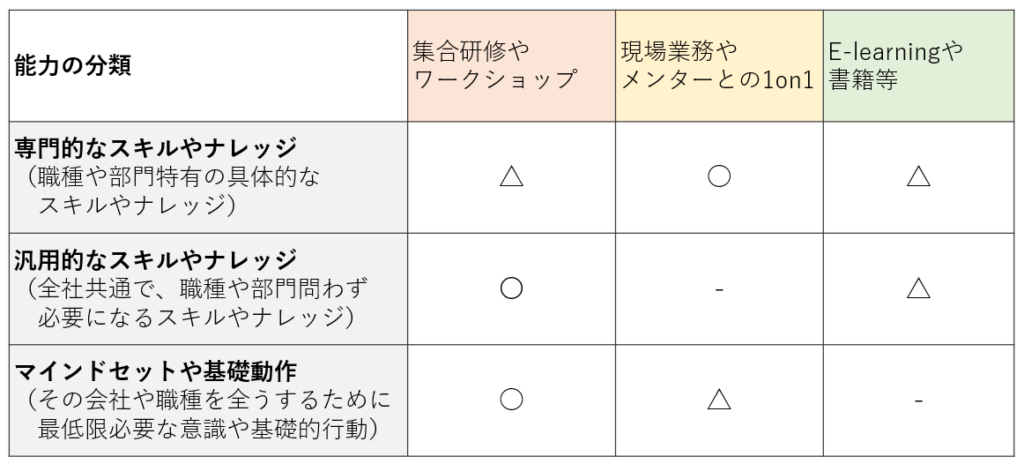

能力タイプと最適な育成手法のマッチング

一つの有効な考え方が、育成したい能力のタイプで分類することです。バヅクリでは必要な能力を大きく3つの分類で整理し、育成したい能力の種類によって、最適な手法は異なると考えています。

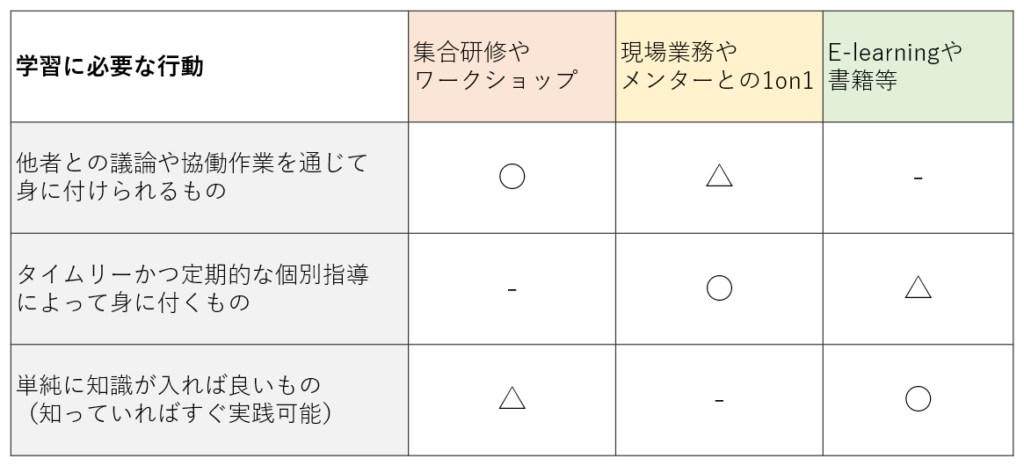

下の表は、能力を3つのタイプに分け、それぞれに相性の良い育成手法を整理したものです。

この表から分かるように、

- 他者との議論や協働から「気づき」を得たいなら→ 集合研修・ワークショップ

一人では得られない多様な視点に触れることで、新たな発見や内省が促されます。また、参加者同士の交流を通じて、チームとしての一体感を醸成することにもつながります。

- 個別の状況に合わせた「実践的な指導」が必要なら → 現場でのOJT・1on1

業務に即した具体的なフィードバックにより、着実なスキル向上が可能です。個人に合わせた柔軟な支援にも向いています。

- 場所や時間を選ばず「知識」をインプットしたいなら → E-learning・書籍

体系的な知識を自分のペースで学べるため、効率的なインプットに最適です。リモートや忙しい現場にも適しています。

闇雲に何でも研修で対応しようとするのではなく、まずは育成したい項目がこの3つのうちどれに当たるかを考え、研修で扱うべきテーマを正しく絞り込むことから始めましょう。

学習行動と最適な育成手法のマッチング

「何を学ぶか(能力タイプ)」という軸に加えて、「どう学ぶか(学習行動)」という軸で考えることも、最適な手法を見極める上で非常に重要です。

育成したいスキルは「他者との議論」を通じて身につくものでしょうか?それとも「個別のタイムリーな指導」が不可欠でしょうか?下の表は、こうした学習行動と手法の相性を示したものです。

この表が示すように、

- 他者との議論や協働から「気づき」を得たいなら → 集合研修・ワークショップ

一人では得られない多様な視点に触れさせたい、チームとしての一体感を醸成したい場合に有効です。

- 個別の状況に合わせた「実践的な指導」が必要なら → 現場でのOJT・1on1

日々の業務に即した、タイムリーで具体的なフィードバックを通じて、個人のスキルを着実に向上させたい場合に有効です。

- 場所や時間を選ばず「知識」をインプットしたいなら → E-learning・書籍

普遍的・体系的な知識を、参加者それぞれのペースで学んでもらうのが最も効率的な場合に有効です。

闇雲に何でもかんでも研修で対応しようとするのではなく、項目毎に相性の良い手法を選ぶことが大切です。

STEP2:研修の与件(条件)を決定する

育成すべき項目が見えたら、次にその研修の具体的な与件(設計の前提となる条件)を決定します。

このステップを丁寧に行うことで、関係者間の認識ズレを防ぎ、プログラム設計をスムーズに進めることができます。バヅクリでは、この与件決定を研修の成否を分ける最も重要な工程と位置づけており、「目的」と「制約」の2つの観点から解像度高く洗い出していきます。

研修の「目的」を明確にする:Before → After の設計

まず、研修のゴールを具体的に定義します。

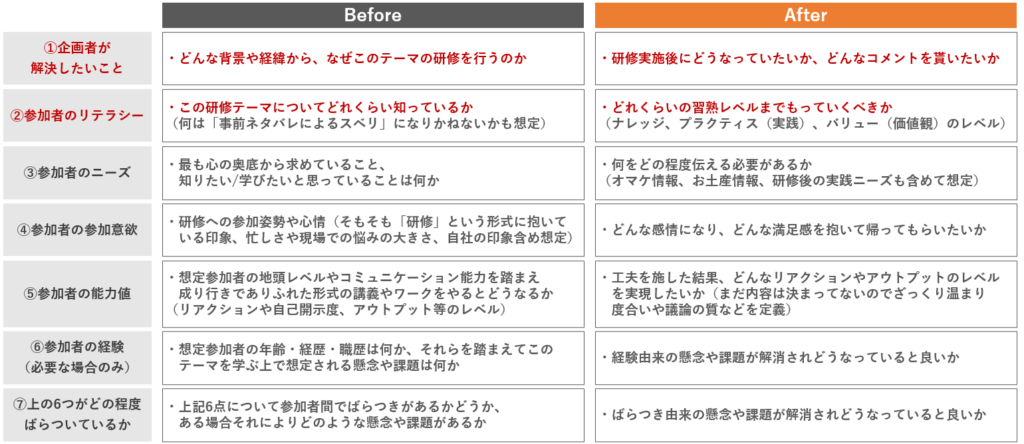

バヅクリでは、研修実施前の「Before」の状態と、実施後にどうなっていてほしいかの「After」の状態を対比させる「Before → After 設計」を、目的設定の根幹に据えています。

このように、「企画担当者が解決したいこと」から「参加者の知識レベルやニーズ、期待する感情」までを言語化することで、研修で達成すべきことが具体化され、設計のブレがなくなります。

研修の「制約」を洗い出す:リソースと義務

理想的なゴール(After)を描くと同時に、それを実現するための現実的な制約条件もしっかりと洗い出す必要があります。どんなに優れた設計図も、予算や期間といった制約の中で実現できなければ意味がない、とバヅクリは考えます。

制約は、ヒト・モノ・カネといった「リソース」の観点と、報告などの「義務」の観点から定量・定性の両面で整理すると、抜け漏れがありません。以下の表は、その際に役立つ観点を整理したものです。

予算や期間、会場のキャパシティ、運営スタッフの人数などを事前に明確にしておくことで、実現可能かつ効果的な計画を立てることができます。

この「目的」と「制約」を両輪で定義し、研修を具体化していきましょう。

STEP3:内製か外注か、最適な実施体制を判断する

ここまで「目的」と「制約」が明確になると、その研修を自社で内製すべきか、専門企業に外注すべきか、判断の輪郭が見えてきます。

どちらが最適かは、研修の内容や自社の状況によって異なります。以下の基準を参考に、判断していきましょう。

内製(自社実施)が適しているケース

一般的に、以下のようなケースでは内製の方が適している、あるいは内製で十分な場合があります。

研修内容の観点

- 社内固有の業務ルールや専門知識など、外部には分かりづらい内容を扱う場合

- 単純な知識のインプットや情報共有が目的で、インタラクティブな学びが不要な場合

制約条件の観点

- 研修にかけられる予算が非常に限られている場合

- 社内に指導経験が豊富で、参加者からも信頼されている講師役がいる場合

外注(外部委託)が適しているケース

上記の「内製が適しているケース」に当てはまらない場合は、研修効果と実行品質の向上の観点から基本的に外注を積極的に検討することが望ましいです。

学習効果の最大化

人は「中立性・客観性・専門性・権威性」等を求める傾向があるため、社内の人事担当者や同僚に教えられるよりも外部の専門性に教えられる方が心理的に受け入れやすく学びが促進されやすいとされています。

特に人事が社内で影響力が弱い、社員同士の競争や切磋琢磨が激しい場合等は、社内講師への反発心から一層学習効果に棄損があることが多いです。

マインドセットの変革や、部門間の協力を促すようなテーマでは、この効果が顕著に現れます。

実行品質の担保

内製の場合、企画担当者や講師役は通常業務と兼任することがほとんどです。そのため、研修の準備から実施後の効果測定、現場での実践フォローまで、手が回らないケースが多く見られます。

その点、専門の研修会社は、成果を出すまでの一連のプロセスを実行すること自体がサービスであり、研修の品質を担保できます。

これらを参考にご予算の範囲内で外部への発注を積極検討してみてください。

研修の企画、一人で抱えていませんか?

私たちは、単に研修プログラムを提案するだけではありません。

4年間で900社に伴走してきた経験を活かし、企画の初期段階から、実施後の効果測定や現場での定着まで、貴社のパートナーとして組織と個人の成長を支援します。お気軽にご相談・お問い合わせください。

詳しいサービス内容についてご覧になりたい方は以下より資料をダウンロードしていただけます。

以降はバヅクリの研修設計ノウハウのエッセンスをご紹介し、研修を内製する場合でも役立てていただけるよう解説いたします。

STEP4:プログラムを設計する

ここまでのステップで研修の目的・条件・実施体制が固まったら、いよいよプログラムの具体的な中身を設計していきます。

以降は、研修を外注する際のベンダー選定はもちろん、内製で進める場合にも役立つバヅクリ式のプログラム設計ノウハウのエッセンスをご紹介します。このプロセスは、大きく3つの段階に分かれます。

1.コンテンツの骨子を設計する

2.コンテンツを作成する

3.コンテンツの順序を最適化する

1. 研修コンテンツの骨子を設計する

まずは研修で何を学んでもらうか、その骨子を構造的に設計します。

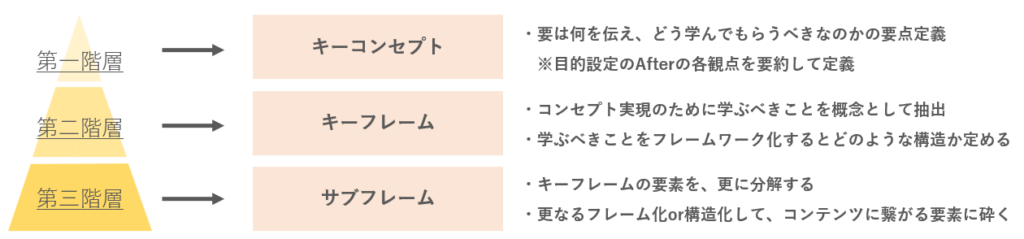

バヅクリでは、伝えたい内容を階層的に分解していく手法をとっています。

第一階層:キーコンセプト

研修で最も伝えたい、中核となる概念を定義します。これはSTEP2で定めた「Before→After」の変化を実現するための要点です。

例えば「プレイヤーとしては優秀だった社員が、管理職に昇格した途端に、チームを率いるのではなく自分で仕事を抱え込んでしまう」という、よくある課題を考えてみましょう。

この管理職が学ぶべき、たった一つの最も重要なメッセージ。それが「キーコンセプト」です。

この場合、キーコンセプトは「自分一人の力で成果を出すステージから、部下を動かしてチームとして成果を出すステージへ」といった、役割の変化を促すメッセージになります。

第二階層:キーフレーム

しかし、その大きなメッセージ(キーコンセプト)だけでは、研修で具体的に何を学ぶべきか、まだ漠然としています。

そこで、キーコンセプトを本の「章立て」のように、いくつかの大きな学習テーマに分解します。これが「キーフレーム」です。

先ほどの「部下を動かしてチームで成果を出す」というキーコンセプトを達成するために、管理職にはどんな力が必要でしょうか?

それを分解すると、例えば以下の3つの大きなテーマ(キーフレーム)が見えてきます。

- 人をマネジメントするスキル

- 組織をマネジメントするスキル

- 業務をマネジメントするスキル

このように、研修で学ぶべき内容を大きな「章」に分けることで、プログラムの全体像と骨格が明確になります。

第三階層:サブフレーム

さて、研修の大きな「章立て」(キーフレーム)が決まりました。

しかし、これだけではまだ各章で何を話すか、具体的な内容は決まっていません。

そこで最後に、各章の「節」や「項目」にあたる、さらに細かい要素へと分解します。これが「サブフレーム」です。ここまで細かくすることで、ようやく一つひとつの研修コンテンツで扱うべき具体的なテーマが見えてきます。

例えば、先ほどの3つのキーフレームを、サブフレームに分解するとこのようになります。

1. 人をマネジメントするスキル

- 部下のやる気を引き出す「動機付け」

- 成長を促す「フィードバック」の技術

- 信頼関係を築く「1on1ミーティング」の方法

2. 組織をマネジメントするスキル

- チームの方向性を示す「目標設定」

- 一体感を醸成する「チームビルディング」

- 生産性を高める「会議の運営」

3. 業務をマネジメントするスキル

- 抜け漏れを防ぐ「業務プロセスの設計」

- チームの状況を把握する「進捗管理」

- 客観的な「業務評価」の方法

このようにキーフレームをサブフレームまで分解することで、研修で扱うべき全要素が洗い出され、次の「コンテンツ作成」のステップへと進むことができます。

2.研修コンテンツを作成する

研修の骨子(サブフレーム)が決まったら、次はその一つひとつに「肉付け」をして、具体的な研修コンテンツへと仕上げていきます。

これは、学んでほしいスキル(サブフレーム)を、参加者が最も効果的に吸収できる「体験」へとデザインする工程です。

バヅクリでは、この工程を「アクティビティ(何をするか)」と「心理効果(どんな気持ちで取り組むか)」の二層で設計します。

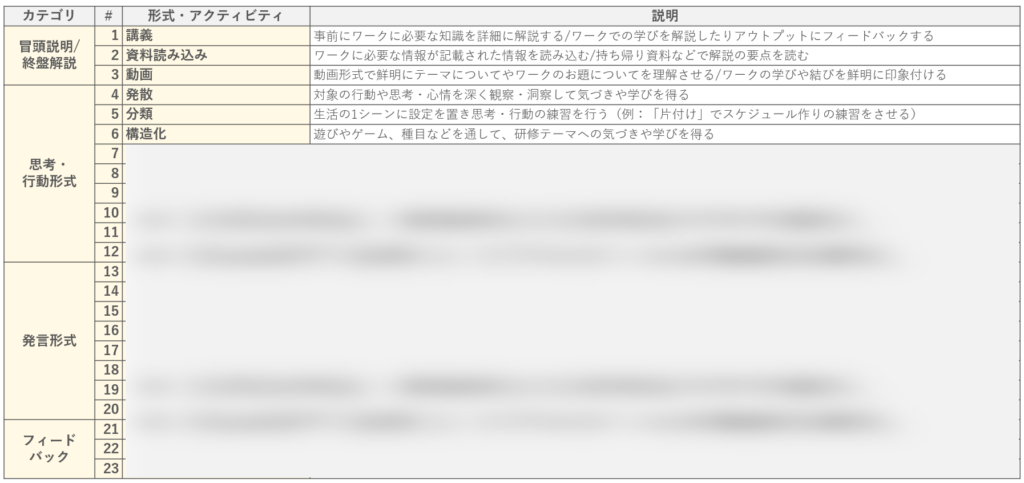

最適な「アクティビティ」を選ぶ

まず、学ぶべきスキルの性質に合わせて、最も効果的なアクティビティ(学習形式)を選びます。

例えば、論理的思考力を鍛えるのか、あるいは自由な発想力を引き出すのかによって、選ぶべきアクティビティは全く異なります。

バヅクリでプログラムを設計する際には、アクティビティの種類を詳細に分類し、学ぶ内容によって多様なパターンを組み合わせています。

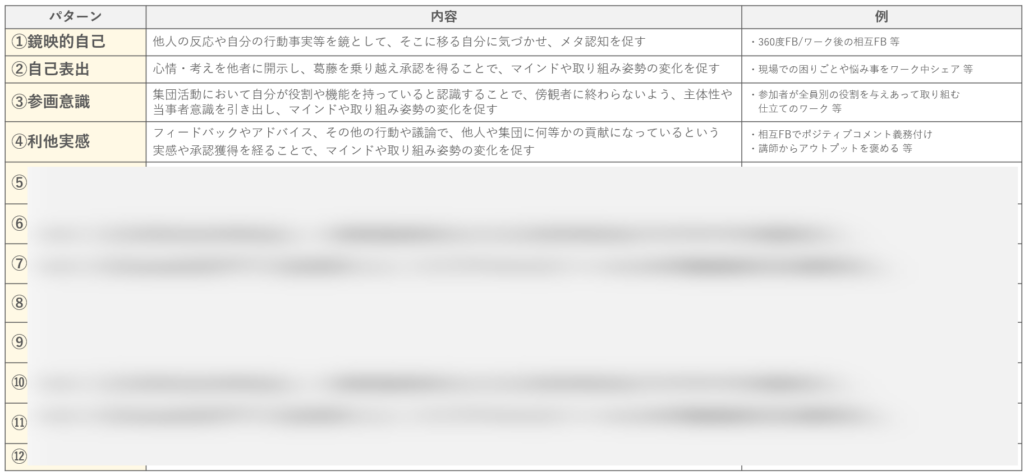

学習を促進する「心理効果」を組み込む

次に、選んだアクティビティに「どんな心の動きを促すか」という、より深い仕掛けを設計します。同じグループワークでも、設計次第で参加者の没入度や学びの質は大きく変わります。

例えば「成果を競いながらワークさせる」ことで競争心から学びが深まることもあれば、「これを身に付けることで現場の誰かの役に立てる、とイメージさせる」ことで利他性から学びが深まることもあります。

バヅクリでは、様々な心理学的知見を参考に、こうした「心理効果」を体系化しています。これを意図的にアクティビティへ組み込むことで、参加者の自発的な気づきや行動変容を強力に促します。

3.研修コンテンツの順序を最適化する

個々のコンテンツが固まったら、最後に研修全体の流れ(順序)を最適化します。

参加者の集中力や感情の波を考慮し、学習効果が最大化されるようにコンテンツを配置していきます。

基本的には、以下のような流れを意識して組み立てます。

前半(導入):惹きつける

参加者が「面白そう!」「自分ごとだ!」と感じるような、興味や関心を喚起するコンテンツを配置します。

中盤(本編):練習・体感する

研修の核となる学びや、個人・グループでのワークなど、スキルを実践・体感するコンテンツを中心に置きます。

終盤(まとめ):確かな「達成感」

研修で学んだ知識やスキルが「課題を解決できる力」に変わったことを実感してもらうための、最も重要なフェーズです。そのために、学びを総動員する「定着」のための最終課題や、互いの成長と健闘を「称賛」し合う場を設定。「できるようになった!」という確かな手応え(=達成感)を参加者全員で分かち合い、現場での実践意欲を最大化して研修を終えます。

他にも、PDCAがテーマなら「Plan」のコンテンツから始めるなど、学ぶ内容そのものの論理的な順序も考慮して、最終的な研修のタイムラインを完成させます。

バヅクリでは、このように「何を学ぶか(構造化)」、「どう学ぶか(アクティビティと心理効果)」、そして「どの順番で学ぶか(順序の最適化)」という3つの要素を緻密に組み合わせることで、参加者の行動変容に繋がる研修をデザインしています。

ここまで研修の設計ができたら、具体的なマテリアル(タイムテーブル、配布資料やワークシート、スライド等)を作っていくことで、目的と首尾一貫した、魂のこもった研修が生まれるはずです。

まとめ

本記事では、形骸化した研修から脱却し、参加者の行動変容を生むための設計プロセスを、具体的なステップに沿って解説しました。

「目的」の解像度を高め、学ぶべき内容を「構造化」し、「アクティビティ」と「心理効果」を駆使して参加者の体験をデザインする。この一連のプロセスこそが、研修を単なるイベントではなく、組織の未来を創るための戦略的な「投資」へと昇華させます。

ぜひ、本記事のフレームワークを実践してみてください。 もし、設計の過程でプロの視点が必要になった際は、いつでも私たちバヅクリにご相談ください。

研修の企画、その”悩み”からご相談ください

本記事を読んで、「やらなければいけないことは分かったけれど、リソースが足りない…」「他の業務と兼任で、設計に時間をかけられない…」と感じていませんか?

バヅクリが専門家として、貴社の状況をヒアリングし、効果的でかつご担当者様の負担が少ない進め方をご提案します。お気軽にご相談・お問い合わせください。

詳しいサービス内容についてご覧になりたい方は以下より資料をダウンロードしていただけます。