グループワーク研修は、単に知識の習得を目指す座学の研修とは違い、実践的なビジネススキルを養うことができる効果的な手法です。

受講者が意見を交わしながら協力してアウトプットを作り上げる中で、チームで成果を出すために必要な力が身につきます。

本記事では、グループワーク研修の種類や教育上のメリット、実施時に押さえておきたいポイントを解説します。

仕事と組織の向き合い方を変える

対話型実践研修「ムキアイ」

「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。

職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

目次

グループワークとは

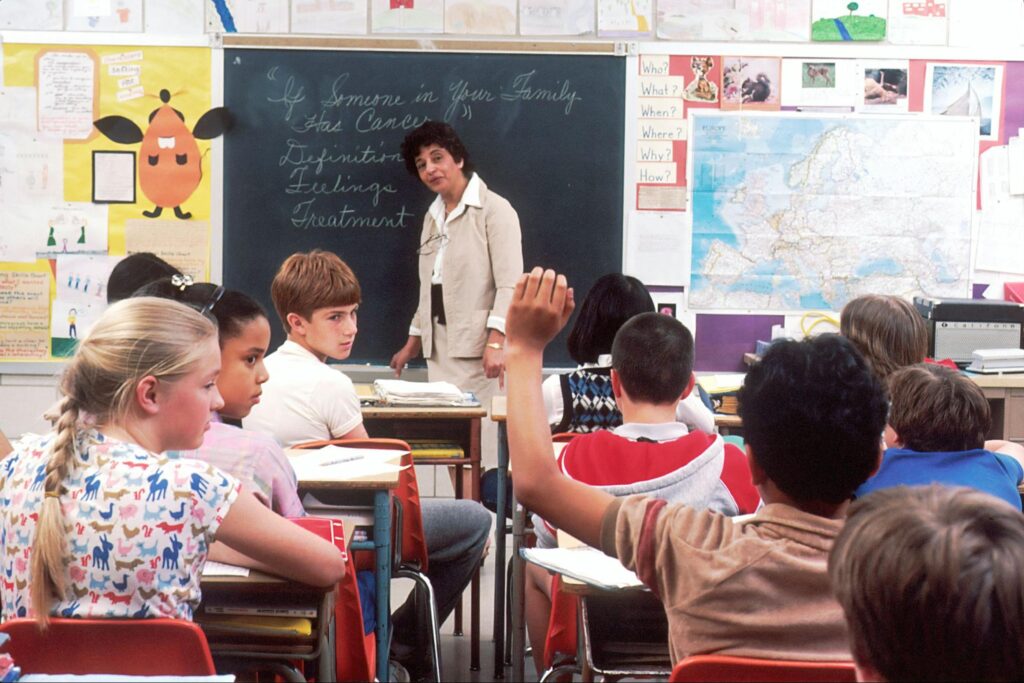

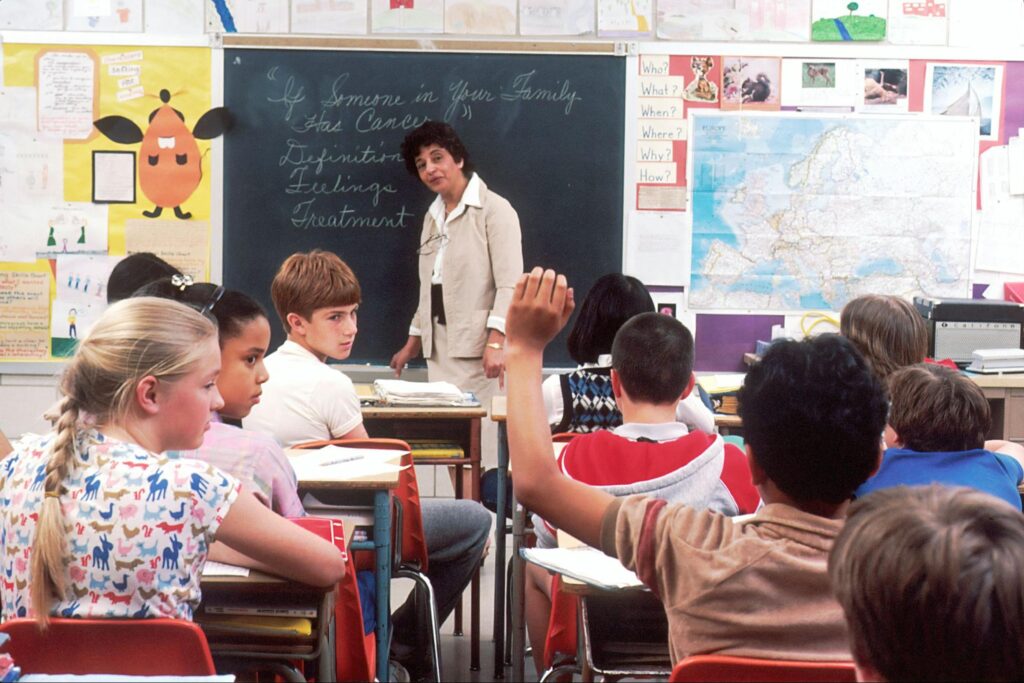

グループワークとは、複数人の参加者をいくつかのグループに分け、協力しながら課題に取り組むワーク形式のことです。

グループの中で特定のテーマを議論した後、話し合いの内容をもとにプレゼンテーションや企画書を制作、発表までを行います。

チームで課題に向き合う過程を通じて、リーダーシップ・協調性・課題解決力といったビジネススキルが身につくため、社内研修やインターンシップなど幅広いシーンで活用されています。

グループディスカッションとの違い

グループワークとよく似たものとして、グループディスカッションがあります。

グループディスカッションは、設定された課題に対して議論し、結論を導くことを重視します。

それに対し、グループワークは議論だけで終わらず、最終的に成果物を作成・発表するところまでが求められます。

グループに分かれてのワークを企画する際は、両者の最終成果や目的の違いを理解し、目的に適したワーク形式を選びましょう。

グループワークの種類

グループワークにはさまざまな形式があり、それぞれ育成できるスキルや狙いが異なります。

ここでは4種類のグループワーク形式について、特徴や導入するメリットを紹介します。

プレゼンテーション形式

プレゼンテーション形式は、グループで意見を出し合い、最終的に一つの結論にまとめて意見を発表する形式です。

グループワークの中でもスタンダードなプレゼンテーション形式では、積極的に発言する主体性や、他者の意見を受け入れる傾聴力、まとめ役としてのリーダーシップを鍛えることができます。

また、成果物の作成を通じて、論理的思考や伝える力を身につけることが可能です。

課題解決形式

課題解決形式とは、基本的な取り組み方はプレゼンテーション形式と同様ですが、実際のビジネスに近いテーマを扱う点に特徴があります。

課題解決形式では、ビジネス現場でも通用する思考力を養うことができます。

実務を想定した議論を行うことで、より深い課題発見力や論理的思考、現実的な解決策を導く力を育成できます。

ディベート形式

ディベート形式は、対立する2つの立場に分かれて討論を行うグループワークの形式です。

自分の意見に関係なく、特定のテーマに対して異なる二つの立場(賛成派/反対派など)に分かれ、各々は与えられた立場に立って自チームの意見の正しさを論理的に説明します。

ディベート形式では、自らの意見の正当性を説明するプレゼン力や、対立を乗り越えるコミュニケーション能力、相手の立場を理解する傾聴力を育むことができます。

ゲーム形式

ゲーム形式は、楽しみながら学べるグループワークの形式です。

ゲーム形式の代表例として、A4用紙だけで高いタワーを作る「ペーパータワー」や、隠れたヒントを協力して探しながら部屋からの脱出を目指す「謎解き脱出ゲーム」などがあります。

これらゲーム形式のグループワークでは、楽しみながらチームワーク、創意工夫、戦略的思考を自然に身につけられるほか、メンバー同士のコミュニケーション活性化にも役立ちます。

グループワーク研修ならバヅクリの研修「ムキアイ」

「ムキアイ」はバヅクリ株式会社が運営するオンライン/対面式の対話型実践研修サービスです。

受講者同士でコミュニケーションを取りながら行うグループワーク形式の研修プログラムを多数用意しており、学び合いながらチームワークを高める研修を提供しています。

受講者のチームワーク向上と行動変容を促すプログラムが揃っていますので、グループワーク研修の設計にお悩みの方は、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

グループワークを実施するメリット

グループワークを取り入れることで、単なる知識習得に留まらない実践的なスキルを鍛えることができます。

ここでは企業の研修でグループワークを導入するメリットを解説します。

主体性・協調性の強化

グループワークでは、テーマに対して自ら考え、意見を発信する主体性が問われます。

また、他のメンバーと協力してグループワークを進めるには協調性も不可欠です。

グループワークの中で培われる、チームの中で自らの役割を全うする姿勢や、互いにフォローし合いながら一つの目標に向かう考え方は、実務の際にも大いに役立つでしょう。

リーダーシップ有無を確かめられる

複数人で一つの物事に取り組むグループワークでは、まとめ役や議論をリードする役割が自然に生まれます。

グループワーク形式の研修を実施することで、リーダーシップを発揮して動ける社員が誰なのか見極めることができます。

また、リーダーシップを発揮できていない参加者にはフィードバックするなど、適切なフォローアップを行うことで、組織全体の主体性やリーダーシップを底上げできます。

対応力の強化

グループワークでは、メンバーから予想外の意見が出たり、進めるうちに思わぬ壁にぶつかったりなど、想定外のことが起こることもあります。

これらを乗り越えるプロセスの中で、受講者は臨機応変な対応力を養うことができます。

実際のビジネスシーンでも、マニュアル通りにいかなかったり、その場の判断で対応せざるを得なかったりする場面はよく起こるため、冷静に状況を整理して柔軟に対応する能力は非常に重要です。

グループワークを効果的に実施するポイント

同じようなテーマでグループワークを設計しても、きちんとポイントを抑えているかどうかによって、受講者のアウトプットの質や成長度合いが大きく変わります。

ここではグループワークを企画する際にどんな点を意識するべきか、ポイントを紹介します。

実施目的を明確にする

グループワーク研修を行う際には、「受講者に対して何を学ばせたいか」「どんな気づきを促したいか」を明確に定めましょう。

目的が明確であるほど、受講者もゴールに向かって行動しやすくなり、大きな成長にもつながりやすくなります。

研修の冒頭でテーマと狙いをはっきり説明し、終わった後には目的に即したフィードバックを行うことで、さらなる受講者の成長を促せるでしょう。

時間配分に気を配る

グループワークでは、制限時間内にチーム内で一つの結論を導き、資料の準備も終えて発表ができる状態になっていることがゴールになります。

しかし、グループワークに不慣れな受講者が多い場合、テーマ理解や役割分担に時間を使いすぎて、肝心の議論や資料準備の時間が足りなくなることがあります。

そうした状態を防ぐためには、最初に議論の枠組みや進め方をレクチャーし、必要に応じてチーム内にタイムキーパー役を設けるようにするのが効果的です。

また、人事や講師が全体のファシリテーターとして、最低限の時間配分を指定すると、各チームがグループワークの目的を達成しやすくなり、意欲の低下を防ぐことにもつながります。

チームメンバー全員が参加できる仕組みを考える

メンバー全員が積極的に関わることが重要なグループワークでは、発言できず黙っている人を出さないような工夫をする必要があります。

たとえば、グループサイズを4〜5人程度の少人数に絞り、リーダー役を均等に配置することで、一人ひとりの主体的な発言を促します。

また、発言しやすい雰囲気作りのため、アイスブレイクや簡単な自己紹介を取り入れるのも効果的です。

グループワークを重視したバヅクリの研修「ムキアイ」の研修プログラム

ここでは「ムキアイ」の研修プログラムの中でも、グループワークを多く盛り込んだものを紹介します。

グループワークに取り組んでみたいが、どんな研修テーマがよいのか分からないという方はぜひ参考にしてください。

レジリエンス研修

「ムキアイ」のレジリエンス研修は、黙々と個人作業に向き合うのではなく、他の受講者と積極的にコミュニケーションを取りながら学ぶ対話型スタイルが特徴です。

ユーモアを交えた川柳づくりや、成功体験の振り返り、サポーターマップ作成などを通じて、困難に立ち向かうための心の回復力を、楽しみながら育てることができるプログラムとなっています。

若手社員からマネジメントレイヤーまで、幅広い層におすすめの研修です。

アサーティブコミュニケーション研修

アサーティブコミュニケーション研修では、相手を尊重しながら自分の意見を伝える「アサーティブスキル」を実践的に習得できます。

「Iメッセージ」「DESC法」「ページングスキル」など、聞き手の信頼を得やすくなるコミュニケーションテクニックを、ワークを交えながらわかりやすく学べます。

交流や意見交換を楽しみながら、自分のコミュニケーション傾向を理解し、職場での対話力を高める力を実践的に磨ける研修です。

プロジェクトマネジメント研修

プロジェクトマネジメント研修では、プロジェクトマネジメントの基本知識に加え、失敗を防ぐスケジュール管理やリスク対応のスキルを身につけられます。

身近なテーマを使ったワークや、チームビルディングを促進する「自分の取扱説明書」作成など、対話型のカリキュラムを通じて、チームで成果を出すための基盤を実践的に鍛えます。

交流を楽しみながら、若手社員からリーダー候補者まで、組織全体のプロジェクト遂行力を底上げできる研修です。

まとめ

グループワーク研修は新入社員のオンボーディングから、中堅社員のスキルアップ、管理職のリーダーシップ強化まで、幅広い場面で活用できます。

今回ご紹介したグループワークの種類を参考に、実施目的や社員に身につけてほしい力などを設定し、研修の実施を検討してみてはいかがでしょうか。

仕事と組織の向き合い方を変える

対話型実践研修「ムキアイ」

「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。

職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。