渾身の研修企画書が、差し戻された経験はありませんか。自分のスキル不足を責めがちですが、“通らない”本当の理由は別にあります。

その原因は、企画書が内容の「説明書」になっていることかもしれません。決裁者が本当に知りたいのは「何をするか」だけでなく、「なぜ今これが必要で(Why)」「会社がどう良くなるのか(So What)」という、投資価値を示すストーリーなのです。

“通る”企画書とは単なる計画書ではなく、関係者を巻き込み賛同を得るための『戦略的な交渉ツール』です。

この記事では、あなたの企画書をその「交渉ツール」へ進化させる思考法と具体的な書き方を解説します。差し戻しに悩む日々を終え、効果的な研修を実現する一歩を踏み出しましょう。

目次

なぜ研修企画書は重要なのか?~目的と役割の再定義~

企画書は単なる“計画書”ではなく“交渉ツール”である

研修企画書と聞くと、どのような資料を思い浮かべるでしょうか。

多くの場合、「どんな研修を、いつ、誰に、どのように実施するか」といった実施要項をきれいにまとめた『計画書』をイメージするかもしれません。

もちろん、それらの情報も不可欠です。しかし、その認識こそが、企画が承認の壁を越えられない根本的な原因になっていることが少なくありません。

研修企画書の本当の役割は、単に計画を伝えることではないのです。

それは、社内の関係者から「賛同」を獲得し、「合意」を形成し、関係部署を「巻き込む」ための手段に他なりません。

つまり、研修企画書とは、経営層や現場のキーパーソンといった決裁者と対話し、貴重な経営資源(予算、そして何より社員の時間)を投資してもらうための、戦略的な『交渉ツール』なのです。

単に事実や計画を並べるのではなく、相手の課題や関心事に寄り添い、「この研修は、私たちの会社にとって絶対に価値がある」と心から納得してもらうための、論理と熱意を込めたプレゼンテーション。それが、目指すべき研修企画書の姿です。

まずは「計画書を作る」という考えから、「交渉の準備をする」という意識に切り替えること。このマインドセットの転換が、“通る”企画書作成の最も重要な第一歩となります。

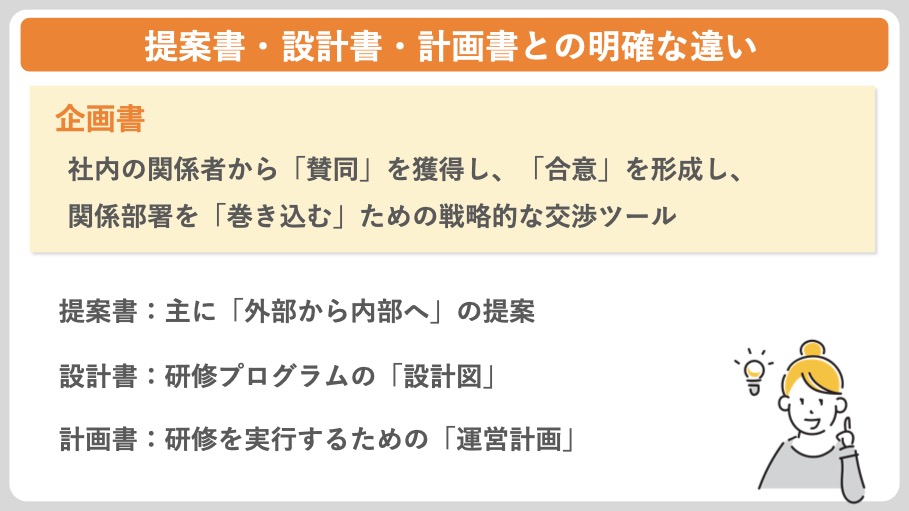

企画書と提案書・設計書・計画書との明確な違い

「交渉ツール」としての企画書。その輪郭をより鮮明にするために、ここで混同されがちな他の書類との違いを明確にしておきましょう。それぞれの役割を理解することで、今自分が作るべき資料の目的がはっきりします。

提案書:主に「外部から内部へ」の提案

目的: 研修ベンダーなどの外部パートナーが、自社のサービスや商品を売り込むために作成します。

特徴: 「この研修を買いませんか?」という、社外からの営業・提案の性格が強い資料です。

設計書:研修プログラムの「設計図」

目的: 研修の中身そのものを具体的に記した、いわば「設計図」です。

特徴: 研修のゴール、各セッションの内容、使用するワーク、時間配分など、プログラムの詳細が網羅されています。企画が承認された後に、より具体的に作りこまれることが多いです。

計画書:研修を実行するための「運営計画」

目的: 研修をスムーズに実施・運営するための、具体的な段取りをまとめた資料です。

特徴: スケジュール、会場やツールの手配、参加者への連絡、当日の役割分担など、実行フェーズに関する情報が中心となります。

では、「企画書」はどこに位置するのでしょうか。

企画書は、これらの前段階、つまり「そもそも、この研修を実施すべきか否か」という会社の意思決定を引き出すための資料です。

企画書の目的は、あくまで「意思決定者に賛同してもらうこと」。

そのため、研修内容の細かさや運営の段取り以上に、「なぜこの研修が必要なのか」「それによってどんな価値が生まれるのか」を説得力をもって伝えることが、何よりも重要なのです。

誰を納得させるべきか?3つのターゲット

次に考えるべきは「交渉相手は誰か?」ということです。

企画書が承認されるためには、最終決裁者である上司や役員だけを説得すれば良い、と考えがちですが、それでは不十分です。

研修を成功に導くためには、少なくとも以下の3つの立場にいる人々の心を動かし、「この研修はやるべきだ」と思ってもらう必要があります。それぞれの立場で見ている視点、つまり“気になるポイント”が全く異なることを理解しましょう。

1.経営層(取締役、役員、CHROなど)

まず、取締役や役員といった経営層が見ているのは、常に「経営・事業戦略への貢献」です。

この研修は、会社全体の経営戦略や事業戦略の達成にどう貢献するのか?なぜ他の施策ではなく、この人材投資が今必要なのか?費用対効果は見合うのか?彼らは常に全社最適の視点から、投資価値をシビアに判断しています。

2.現場のキーパーソン(部長、課長など)

次に、参加者の上司である部長や課長といった現場のキーパーソンは、「現場の課題解決と業務負荷」のバランスを常に気にかけています。

自分たちの部署が抱えている具体的な問題の解決に役立つのか?部下を研修に参加させることで、現場の業務がどれくらい止まるのか?その時間的コストに見合うリターンは本当にあるのか?彼らは、現場のリアルな利益と負荷のバランスを測っています。

3.研修参加対象者(研修を受ける社員)

研修参加対象者は、「自分にとってメリットがあるかないか」を重視しています。

自分のキャリアアップやスキルアップに繋がるのか?日々の業務で困っていることを解決するヒントは得られるか?忙しい中で、無理なく参加できる時間設定になっているか?研修が「自分ごと」として価値があるかどうかを見ています。

優れた研修企画書とは、全員が抱く疑問や懸念に、先回りして答えを提示しているものです。

経営層には「戦略的重要性」を、現場には「課題解決への貢献」を、そして参加者には「成長の機会」を。一つの企画書で、これらの異なる視点を満足させるストーリーを語れたとき、あなたの企画は単なる「承認」を越えて、関係者全員からの「協力」を得られる力強い一歩を踏み出します。

経営層が即決する!研修企画書の基本構成と書き方

そのまま使える!研修企画書フォーマット例

以下は、多くの企業で実際に使われているフォーマットです。このフォーマットを土台として、企画を当てはめてみてください。

- 企画タイトル

- 例:次世代リーダー育成のためのマネジメントスキル向上研修

- 背景・目的

- なぜ、今この研修が必要なのか(組織課題、経営方針との連携)

- この研修を通じて、どのような状態を目指すのか

- 対象者

- どの部署の、どのような層か(例:入社3〜5年目のリーダー候補者)

- 選定理由と参加人数

- 研修内容

- 具体的なプログラム内容(コンテンツ、カリキュラム)

- 実施形式(集合研修、オンライン、ワークショップ形式など)

- 実施時間・回数

- 本研修の選定理由

- なぜ、この研修内容・形式が目的に対して最適なのか

- (もしあれば)他の候補との比較、本案の優位性

- 期待される効果と評価方法(KPI)

- 受講者、組織、業績にどのような良い影響があるか

- 効果をどのように測定・評価するのか(アンケート満足度、理解度テスト、行動変容、業績指標など)

- 投下コスト

- 外部委託費、教材費などの直接コスト

- 参加者の総参加時間(人件費換算)などの間接コスト

- 研修効果を最大化するための施策(事前・事後フォロー)

- 研修前の動機づけ(事前課題、上司からの期待値共有など)

- 研修後の定着支援(実践レポート、フォローアップ面談、効果測定など)

- 実施体制とスケジュール

- 企画・運営の責任者、関係部署

- 準備から実施、効果測定までの具体的なマイルストーンと日程

この後のセクションでは、このテンプレートの各項目を「どう書けば決裁者の心に響くか」という観点から、具体的な書き方のコツを解説していきます。

【項目別】“通る”企画書にするための書き方のコツ

背景・目的

「正当性」と「必要性」を示す最重要項目です。

企画書の中で最も重要と言っても過言ではないのが、この「背景・目的」です。ここで決裁者の心を掴めるかどうかで、企画が承認される確率が大きく変わります。

よくある失敗は、人事部門だけの視点で「~という人材を育てたい」といった希望を書いてしまうことです。これでは、経営層や現場からは「人事のやりたいこと」としか見えず、優先順位を上げてもらえません。

ここでのゴールは、「この研修は、会社が公式に認めている重要課題を解決するために不可欠な施策である」と決裁者に認識させることです。

そのために最も効果的なのが、社内で既に議論されているイシューやキーワード、あるいは過去の会議資料の言葉をそのまま引用することです。決裁者に「ああ、あの時のあの話か」と瞬時に思い出させ、研修の企画を“自分ごと化”してもらうのです。

書き方のポイント

- 全社戦略や役員の発言と紐づける

- 中期経営計画、事業戦略資料、取締役会の議事録、社長の年頭挨拶などで使われた言葉や課題意識を積極的に活用します。

- 具体的なデータで課題を示す

- 可能であれば、課題の深刻さが伝わる定量的なデータ(離職率、従業員満足度サーベイの結果、生産性指標など)を提示し、客観的な事実として背景を説明します。

<例文>

- 取締役会にて重要課題として合意された「次世代本部長候補の評価スコア低迷」を背景とし、将来の経営を担う人材のリーダーシップ開発を目的とする。

- 2025年度人材戦略資料で特定された「入社3年目社員の離職率の上昇(対前年比+5%)」という課題に対し、エンゲージメント向上とキャリア自律支援を目的とする。

このように、出発点が人事部門の“思いつき”ではなく、会社全体の“共通課題”であることを明確に打ち出すことで、企画書は圧倒的な正当性と説得力を持つようになります

対象者

誰が、どのように「変化」するのかを描く必要があります。

背景と目的で企画の「正当性」を示したら、次はこの研修によって「誰が、どのように変わるのか」を具体的に示します。ここが曖昧だと、決裁者は研修の投資価値を判断できません。

「課長層」「若手社員」といった漠然とした書き方では不十分です。

「部下の育成に課題を抱える新任課長」「次世代リーダーとして早期選抜された入社3〜5年目社員」のように具体的に示します。

なぜその層を対象者として選んだのかという理由まで簡潔に記述しましょう。背景で提示した組織課題と直接繋がっていることを示すのがポイントです。

書き方のポイント

- 課題と直結させる

- 「(背景で述べた課題)を解決するために、最もインパクトが大きいのはこの層である」という論理で説明します。

- 具体的に絞り込む

- 所属部署、役職、勤続年数、あるいは特定のスキルレベルなど、可能な限り具体的に対象者を定義します。これにより、研修の焦点が明確になり、費用対効果も算出しやすくなります。

- 人数とインパクトを示す

- 対象となる人数を明記し、その人たちが変わることで組織全体にどのような好影響が広がるのかを簡潔に示唆できると、より説得力が増します。

<例文>

【対象者】各事業部の新任管理職(課長昇進1年以内) 約20名

【選定理由】背景で述べた「従業員エンゲージメントの低下」という課題に対し、最も影響力が大きいのは、現場のメンバーと日々接する新任管理職であると判断しました。彼らが部下との質の高いコミュニケーション(1on1)を実践することで、チーム単位でのエンゲージメント向上が見込まれ、課題解決に直結するため、今回の対象者として選定します。

研修内容

ここでは、「期待する成果」を、どのようなプログラムで実現するのか、具体的な中身を示します。

ポイントは、単なるトピックの羅列で終わらせないことです。参加者がどのような学びのステップを経て、目的とする姿(After)に到達するのか、一連の「ストーリー」として提示することを意識しましょう。決裁者が、研修の全体像と流れを直感的に理解できることがゴールです。

<書き方のポイント>

- 箇条書きで分かりやすく

- 研修の主要なカリキュラムを、時系列やテーマに沿って箇条書きで示します。長文での説明は避け、要点を簡潔にまとめましょう。

- インプットとアウトプットを明確に

- 知識をインプットする講義パートだけでなく、スキルを体得するためのロールプレイングやワークショップといった、アウトプット(演習)の機会が盛り込まれていることを示しましょう。「実践的で、身につきそうだ」という印象を与えることができます。

- 各パートの目的を添える

- カリキュラムの各項目が、「期待する成果」のどの部分に繋がっているのか、一言で目的を添えると、プログラム設計の意図が伝わりやすくなります。

例文:新任管理職向けの1on1研修

■研修テーマ: 部下の主体性を引き出す1on1コミュニケーション研修

■総時間: 1日間(7時間)

■実施形式: 集合研修(講義3割、ロールプレイング等の演習7割)

■主なカリキュラム:

1. なぜ今1on1が重要なのか(1時間)

目的:エンゲージメント向上における1on1の役割を理解し、部下育成のマインドセットを転換する。

2. 信頼関係を築く「傾聴」の技術(2時間)

目的:部下が安心して本音を話せるようになるための、具体的な傾聴スキル(相槌、リフレイン等)を習得する。

3. 部下の自律を促す「質問」の技術(2時間)

目的:指示ゼロで部下が自ら動き出すための、内省を促す質問(拡大質問、未来質問等)を習得する。

4. ケース別総合ロールプレイング(2時間)

目的:年上部下や低モチベーションの部下など、現場で直面する難しい場面を想定した演習を通じ、実践力を高める。

このように、インプットとアウトプットをバランス良く組み合わせ、設定したゴールから逆算されたプログラムであることを示すことで、研修内容の妥当性と効果への期待感を高めることができます。

研修の選定理由

研修の具体的な内容を示した後は、決裁者が抱く当然の疑問、「なぜ、そのやり方がベストなのか?」に答える番です。

このセクションの目的は、あなたの企画が単なる「一つのアイデア」ではなく、複数の選択肢を比較検討した上で導き出した「最適解」であることを証明し、意思決定に強力な裏付けを与えることです。

ここで「他の方法も検討しましたが、これが一番です」と自信を持って言えるかどうかで、企画の信頼性は大きく変わります。

<書き方のポイント>

- 比較の土俵を設ける

- 提案する研修(本案)の他に、代替案(eラーニング、内製研修、他の研修ベンダーなど)を2つほど提示します。

- メリット・デメリットを客観的に示す

- 各案の長所と短所を公平にリストアップします。本案のデメリットも正直に記載することが、逆に信頼性を高めます。

- 結論を明確にする

- 比較の上で、「なぜ本案が今回の目的に対して最も優れているのか」を論理的に結論付けます。研修の目的達成という一点において、本案が最適であることを強調しましょう。

例文

本研修の企画にあたり、以下の3つの選択肢を比較検討しました。

- A案(本案):外部の専門家を招聘する実践型ロールプレイング研修

- メリット: 専門家から体系的に学べ、実践演習を通じて確実なスキル定着が見込める。

- デメリット: 費用が比較的高額になる。

- B案:オンライン完結型のeラーニング

- メリット: コストを最も低く抑えられる。時間や場所を選ばず受講できる。

- デメリット: 受動的な学習になりがちで、実践的なコミュニケーションスキルの習得には繋がりにくい。

- C案:人事部主導の内製研修

- メリット: 費用を抑えられ、自社の実例を交えやすい。

- デメリット: 専門的なスキルを教える講師の質に限界があり、体系的な学びを提供しにくい。

【結論】

今回の研修で最も重視するのは、知識のインプットに留まらず、「現場での確実な行動変容」を促すことです。B案やC案はコスト面で優位性があるものの、この最重要目的の達成には、専門家による実践的な指導が不可欠です。

したがって、費用対効果を総合的に判断し、最も成果に繋がるA案を最適解として選定します。

このように比較検討のプロセスを丁寧に見せることで、あなたの企画は「思いつき」ではなく、「熟考された最善の一手」として、決裁者の目に映るのです。

期待される効果と評価方法(KPI)

研修の企画意図がどんなに素晴らしくても、その効果が客観的に示されなければ、単なる「やりっぱなしのイベント」と見なされかねません。決裁者が最も知りたいのは、「その投資によって、具体的に何がどう変わるのか?」という点です。

ここでは、研修の成果を測るための具体的な「評価指標(KPI)」をあらかじめ設定し、この研修が単なるコストではなく、組織の未来に向けた価値ある投資であることを明確に示します。

下書きで示されているように、以下の3つの視点で指標を盛り込むと、具体的で納得感のある内容になります。

1.研修直後の反応・学習レベル

まずは、研修そのものが参加者にとって有益であり、基本的な知識が習得できたかを測る指標です。

- 参加率、満足度: 研修への参加率や、事後アンケートによる満足度は、研修内容が対象者のニーズに合っていたかを示す基本的な指標となります。

- 理解度テストスコア: 研修で学ぶべき知識が、参加者に正しくインプットされたかを客観的に測定します。

2.現場での「行動変容」レベル

研修の成果として最も重要な、参加者の現場での「行動」がどう変わったかを測る指標です。

- 人事評価項目や360度サーベイの数値: 研修テーマと連動する評価項目のスコアが、研修後にどう変化したかを追跡します。(例:「傾聴力」「部下育成」などの項目)

- 現場での行動量指標: 研修で学んだ行動が、実際にどれだけ行われたかを計測します。(例:管理職研修後の1on1の月次実施回数、営業研修後の新規アポイント獲得数など

3.組織・業績への貢献レベル

参加者の行動変容が、最終的に組織や事業の成果にどう繋がったのかを示す、中長期的な指標です。

- 業績・生産性指標との関連づけ: 研修対象者が所属する部門の生産性や売上、顧客満足度といった業績指標の推移と研修効果を結びつけて考察します。

- 組織指標の変化: 従業員エンゲージメントスコアの向上や、離職率の低下など、組織全体のポジティブな変化にどう貢献したかを示します。

これらの指標を企画書に盛り込むことで、研修の一時的な効果だけでなく、その後の持続的な価値まで見据えていることをアピールできます。これにより、あなたの企画は「計測可能で、成果にコミットする、信頼性の高い事業計画」として決裁者の目に映るでしょう。

研修効果を最大化するための施策(事前・事後フォロー)

研修企画書において、ほとんどのケースで軽視されがちでありながら、研修の成否を大きく左右するのが、この「事前・事後のフォロー」です。

研修は、実施して終わりではありません。研修という「点」を、現場での持続的な「線」の行動変容に繋げるための仕掛けをあらかじめ設計し、企画書に明記することで、決裁者は「この企画は本気で成果を出すつもりだ」と確信します。また、現場の上司たちも「自分たちも関わるべきことだ」と認識し、協力を引き出しやすくなります。

事前フォロー:研修効果を高める「助走」

研修当日の学びの効果を最大化するため、参加者の意識や知識のベースラインを揃え、学習意欲を高める働きかけです。

- 上司の巻き込み

- 研修前に参加者とその上司で面談を設定。「この研修で何を学び、現場でどう活かしてほしいか」という期待を上司から直接伝えてもらうことで、参加者の目的意識が格段に高まります。

- 参加者の動機づけ

- 事前課題(関連書籍の読書、自身の課題の棚卸しシートなど)を課すことで、研修に当事者意識を持って臨む姿勢を醸成します。

事後フォロー:学びを「行動変容」に繋げる「追い風」

研修で得た学びを、一時的な「分かったつもり」で終わらせず、現場での実践と定着を促すための仕組みです。特に行動変容の成否は、この事後施策の有無に大きく左右されます。

- 実践の仕組み化

- 研修1ヶ月後に「学びの実践レポート」の提出を義務付けたり、参加者同士が実践状況を報告し合うフォローアップセッション(オンラインで30分など)を設けます。

- 上司との振り返り

- 研修後に、再度上司との面談を設定。研修での学びを共有し、「明日から具体的に何を変えるか」を宣言する場を設けることで、現場での実践を強力に後押しします。

- 効果測定との連動

- 前項で設定したKPI(3ヶ月後のサーベイなど)の実施を明確にスケジュールに組み込み、効果測定とセットで行動をモニタリングする姿勢を示します。

これらの施策は、研修を単発のイベントではなく、参加者・上司・人事部門が一体となって取り組む育成の旅へと昇華させます。この仕組みを語れるかどうかが、プロの企画書とアマチュアの企画書を分ける大きな分岐点となるのです。

投下コスト

研修を実施するために必要となるコストを具体的に示します。ここで重要なのは、単に見積書通りの金額を記載するだけで終わらせないことです。

決裁者や現場のキーパーソンが気にしているのは、予算から支出される「直接コスト」だけではありません。研修に参加する社員の時間、つまり現場の業務が止まることによる「間接コスト」も合わせた「総コスト」です。

下書きにある通り、この間接コスト(現場の負荷)までを正直に開示することで、企画者は現場への配慮を示し、「これだけの投資をしてもらうのだから、必ず元を取る」という強い責任感を伝えることができます。これが現場の協力意欲を引き出す上で、極めて重要なのです。

<書き方のポイント>

- コストを2種類に分けて提示する

- 予算として計上する「直接コスト」と、参加者の人件費換算である「間接コスト」に分けて記載すると、透明性が高まります。

- 算出根拠を明記する

- 特に間接コストは、「想定単価×人数×時間」といった簡単な計算式で構わないので、概算の根拠を示しましょう。

例文

本研修の実施にあたり、以下のコストを想定しています。

① 直接コスト(費用)

- 研修委託費用: 800,000円 (株式会社△△)

- (内訳:講師料、教材費20名分)

- 会場・備品費: 50,000円

- 【直接コスト合計】 850,000円

② 間接コスト(参加者の時間)

- 参加者の総投下時間(人件費換算): 約560,000円(概算)

- (内訳:想定人件費 4,000円/時間 × 7時間 × 20名)

③【投下コスト総額(①+②)】 約1,410,000円

このように、総コストを明確に提示した上で、前項で示した「期待される効果」を語ることで、あなたの企画は「コストを使う計画」から「リターンを生む投資計画」へと昇華します。正直なコスト開示は、関係者からの信頼を得るために必要です。

実施体制とスケジュール

どんなに素晴らしい企画も、それを確実に実行する体制と現実的なスケジュールがなければ「絵に描いた餅」になってしまいます。企画の「実現性」と「信頼性」を担保し、決裁者に「これなら安心して任せられる」と感じてもらうための重要な仕上げです。

実施体制

研修の企画から実行、効果測定まで、誰がどのような役割を担うのかを明確にします。関係者が多い場合は、責任者と主担当だけでも構いません。他部署の協力が必要な場合は、その旨も記載することで、関係者を巻き込む準備ができていることを示せます。

<例文>

- プロジェクト責任者: 人事部長 XX

- 主担当: 人事部 育成担当 YY

- 協力部署:

- 各事業部: 参加者の推薦、研修後の実践フォロー協力

- 情報システム部: オンライン研修環境のサポート

- 各事業部: 参加者の推薦、研修後の実践フォロー協力

- 情報システム部: オンライン研修環境のサポート

- 外部パートナー: 株式会社△△(研修プログラム提供・講師派遣)

スケジュール

企画が承認された後、いつまでに何を行うのかを具体的なマイルストーンで示します。研修実施日で終わりにするのではなく、研修後の効果測定や報告までをスケジュールに含めることで、やりっぱなしにしない責任ある姿勢を示すことができます。

<例文>

本研修は、以下のスケジュールで実施することを想定しています。

- 【準備フェーズ】

- 2025年10月上旬: 企画承認、予算確定

- 2025年10月中旬: 研修ベンダーとの契約、内容最終FIX

- 2025年10月下旬: 参加対象者の確定、上長への協力依頼

- 2025年11月上旬: 参加者への事前課題配布

- 【実施フェーズ】

- 2025年11月20日: 研修実施

- 2025年11月下旬: 事後アンケート回収、参加者からの実践レポート提出

- 【効果測定・報告フェーズ】

- 2026年2月下旬: 3ヶ月後の行動変容に関する360度サーベイ実施

- 2026年3月上旬: 経営層への効果測定レポートの提出

このように、誰が責任を持ち、いつまでに完了させるのかを具体的に示すことで、企画は一気に現実味を帯び、決裁者は安心してGOサインを出すことができるのです。

忙しい決裁者を動かす「伝え方」の工夫

どんなに内容が優れた企画書も、その価値が相手に伝わらなければ意味がありません。特に、時間のない決裁者(経営層や役員)の承認を得るためには、内容と同じくらい「伝え方」が重要になります。

ここでは、あなたの企画書の説得力を最大化し、「即決」を引き出すための3つの工夫をご紹介します。

1. 冒頭30秒で全てが分かる「エグゼクティブサマリー」を用意する

決裁者は多忙です。詳細な説明を長々と読む時間はありません。企画書の【最初の1ページ】に、以下の5点をまとめた「エグゼクティブサマリー(要約)」を配置しましょう。彼らがこの1枚を読むだけで、意思決定ができる状態を目指します。

- 課題: なぜ、この研修が必要なのか?(例:次世代リーダー層の育成が経営課題)

- 施策: 誰に、どんな研修を、どう行うのか?(例:課長候補20名に、実践型マネジメント研修を実施)

- 効果: 何が、どう変わるのか?(例:360度評価のリーダーシップ項目が平均1.0pt向上)

- 投資: 総額で、いくらかかるのか?(例:総コスト約140万円)

- 結論: 何をしてほしいのか?(例:上記研修の実施承認のお願い)

この「結論ファースト」の姿勢は、相手の時間への敬意を示すことにも繋がり、企画全体の信頼性を高めます。

2. 数字やデータは「図やグラフ」で視覚的に見せる

企画書に登場する数字(コスト、目標KPI、スケジュールなど)は、文章やただの数字の羅列で示すのではなく、可能な限り図やグラフで「見える化」しましょう。

- コストの内訳 → 円グラフ

- KPIの目標 → Before/Afterが分かる棒グラフ

- スケジュール → 全体の流れが分かるガントチャート

視覚情報は、文字情報よりも遥かに速く、そして直感的に脳に伝わります。複雑な情報を一瞬で理解させ、相手の思考の負担を減らすことが、スムーズな意思決定を後押しします。

3. 常に「だから何?(So What?)」に答える

企画書の各項目を書きながら、常にセルフチェックとして「だから何?(So What?)」と自問自答してみましょう。

- 「こういう研修内容です」 → だから何? → 「この内容だからこそ、目的である○○という行動変容が期待できるのです」

- 「これだけのコストがかかります」 → だから何? → 「この投資によって、将来の離職率低下や生産性向上といった、より大きなリターンが見込めるのです」

全ての情報が「決裁者が知りたいこと(=課題解決や投資対効果)」に繋がっているかを確認する。この一手間が、企画書の隅々にまで戦略的な意図を行き渡らせ、あなたの企画を「単なる人事施策」から「経営課題を解決する一手」へと昇華させるのです。

まとめ

承認される研修企画書とは、単なる計画書ではなく、関係者を巻き込み成功へ導く「交渉ツール」です。その作成の鍵は、以下の5つのポイントに集約されます。

- 会社の「共通課題」から始める

- 「誰が・どう変わるか」をKPIと共に描く

- 代替案との比較で「最適解」を示す

- 事前・事後フォローを設計し「やりっぱなし」を防ぐ

- 総コストを開示し「結論ファースト」で伝える

優れた企画書は、承認がゴールではありません。研修という投資を成功させるためのスタートラインです。このポイントを押さえ、ぜひ、あなたの会社の人材育成を力強く前進させてください。