新卒入社から3年以内に会社を辞める割合は3割と言われています。

この数字は、実は30年前からほとんど変わっていません。

ではなぜ今、「若手がすぐ辞める」と話題になるのでしょうか。

背景には、価値観やキャリア観の変化だけでなく、組織のあり方やマネジメントの構造的な問題が潜んでいます。

今回のHR研究所の対談テーマは

「優秀な若手が退職する本当の理由と解決策」。

登壇したのは、株式会社セレブレイン代表取締役社長の高城幸司氏、

そして、バヅクリ株式会社代表取締役社長CEOの佐藤太一氏。

人事・組織開発の最前線を知る二人が、

「なぜ今の若手は離職するのか」「企業はどう向き合うべきか」を語り合いました。

目次

登壇者紹介

高城幸司氏(株式会社セレブレイン代表取締役社長)

同志社大学文学部を卒業後、株式会社リクルートに入社。1996年には日本初の独立・起業情報誌『アントレ』を創刊し、事業部長兼編集長を務めました。2001年には著書『営業マンは心理学者』がベストセラーに。2005年より株式会社セレブレインの社長として、人事・人材育成・営業力強化のコンサルティングに従事しています。経営者や管理職への指導経験が豊富で、講演やメディア出演を通じて「人と組織の成長」をテーマに発信を続けています。

佐藤太一氏(バヅクリ株式会社代表取締役社長CEO)

組織開発と人材育成の専門家として、多くの企業のマネジメント改革・次世代リーダー育成を支援。心理的安全性やエンゲージメントを軸にした研修設計に定評があります。経営と人材の橋渡し役として、現場に根ざした制度設計・コミュニケーション改善を提案し、実践的な組織変革を推進。番組では、人材育成の最前線から見た「若手離職のリアル」を冷静かつ温かい視点で語ります。

離職は昔からある現象 変わったのは辞め方とスピード

対談は、高城氏のこんな問いかけから始まりました。

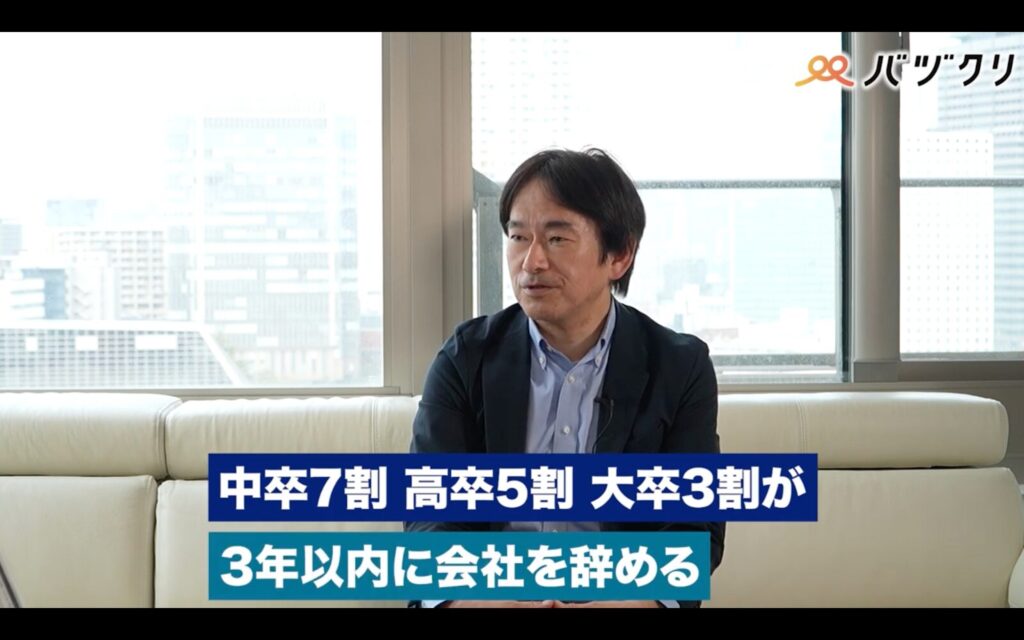

「七五三という言葉を知ってますか?

転職市場でよく使われる言葉で、七五三というのは中卒7割、高卒5割、大卒3割が3年以内に会社を辞める。

実は、今もその構図は大きく変わっていないんです。」(高城氏)

離職が特別増えたわけではない。

しかし、辞め方と辞めるスピードは大きく変わったと高城氏は続けます。

Netflixを倍速で見て、スマホで同時に複数の情報を処理する世代。

彼らは時間の使い方に敏感です。

「この会社にいる3年」が自分の成長にどうつながるのかを、短期間で見極めようとします。

「今の若い人たちってなるべく時間を大事に使おうって意識が高い。

入社3か月でここでは成長できないと感じたら、見切る判断も早いんです(佐藤氏)

つまり、離職率そのものよりも、見切りの早さが企業に突きつけられた新たな課題。

時間感覚が変わった今、企業は早期に成長実感を届ける仕組みを整える必要があります。

「ゆるブラック職場」では成長が止まる

離職の背景をさらに掘り下げる中で、佐藤氏が指摘したのが

「ゆるブラック」という新しい職場の課題です。

「最近は、ゆるブラック化がありますよね。

若手を育てるために負担をかけずに本人たちのやりたいことや、できるペースに合わせて育てていくと、この会社にいても自分が成長できない、やりがいを感じないとなって、若手は退屈で会社を去ってしまうんです」(佐藤氏)

多くの企業は若手の心理的安全性を守ろうとするあまり、

挑戦や失敗の機会を減らしてしまう傾向があります。

しかし、それは逆効果になる場合も。

実際、人気企業や大手でも同様の現象が起きています。

総合商社や広告代理店などの「就職人気ランキング上位」の企業でも、

20代後半で半数が辞めてしまうケースもあるそうです。

「大企業には時間をかけて育てる文化がある。経験になるかわからないけどいろんな職場を経験してもらうとか、ゆっくり研修を受けることができるんですが、若手から見ると成長実感がなくて早いうちにやめてしまうといったことが起きている」(高城氏)

「安定=安心」ではなく、「成長=安心」に価値基準が変わった。

この感覚のズレを企業が認識しなければ、優秀層から順に離れていく現実が続くでしょう。

上司一人に頼らないチーム型マネジメントへ

若手社員の多くが「理想の上司像が思い浮かばない」と答える時代。

その背景には、上司依存のマネジメント構造があります。

「一人の上司が部下のすべてを面倒見るのは、もしかして間違っているんじゃないかと思っています。

中学校みたいに、英語の先生・数学の先生が別々にいたように、社内でも複数の上司がいていい」(高城氏)

一人の上司との相性でキャリアが左右されるのはリスクです。

むしろ、複数人がそれぞれの強みで育成に関わるチーム型マネジメントが有効だと二人は語ります。

佐藤氏もこう続けます。

「上司との関係だけでなく、自分とのコミュニケーションも大事です。

自分が何をしたいのか、どうなりたいのかが見えていない若手も多い。

逆にコミュニケーションを解決できれば離職問題を解決できるのではないかと思う。」(佐藤氏)

この「対話の場づくり」が離職防止の鍵。

現場での1on1を「評価の場」ではなく「自己理解を深める場」に変えることが、

若手のエンゲージメントを高める第一歩になります。

辞めた人は終わりではない、戻ってこられる会社へ

対談の終盤、印象的だったのが「アルムナイ(出戻り)」についての議論でした。

高城氏はこう語ります。

「早く見切った人でも、戻ってくる人もいます。

早く見切ったからその人は2度とその会社には出入り禁止ではなくて、その判断を認めた上で、社会で頑張っておいでと送り出す。これからはそういう会社が強くなると思います。」(高城氏)

佐藤氏も共感します。

「DeNAなどはアルムナイイベントを定期開催して、いつでも戻ってきていい文化をつくっている。

人が循環することで外で培ったスキルを活かして次の仕事にチャレンジしていこうというふうになる。」(佐藤氏)

実際、ある金融系ベンチャーでは、離職希望者と社長が面談し、

「3年以内に戻る意思があれば、いつでも歓迎する」というウェルカムパスを渡しているそうです。

結果、10人に1人が実際に復帰しています。

「社会のいろんな経験を積んだ人がぐるっと戻ってくるような、そういう循環型の働き方にシフトしている。それを受け入れていくことが必要だと思います。」(高城氏)

これからの時代は、離職率だけでなく、戻り率をKPIにするのを打ち出すのも良いのではないかと佐藤氏と高城氏が続けて語りました。

「辞めても戻りたい」と思われる会社こそ、ネット世代に選ばれるモテる会社なのかもしれません。

対談から見えた3つのインサイト

- 「離職=悪」ではなく「成長の過程」へと発想を変える

若手が辞めるのは忍耐不足ではなく、自己成長を求める行動。

その意欲をどう企業の学習サイクルに組み込むかが鍵です。 - 上司一人に頼らない「育成のチーム化」を進める

教科担任制のように、複数の上司・メンターで支援する仕組みへ。

相性に左右されない育成体制が、定着と成長を両立させます。 - 辞めた社員を資産に変える「アルムナイ文化」を育てる

離職者をコミュニティとしてつなぎ、再雇用・協働の機会を広げる。

社会での経験を持ち帰る循環が、組織の新陳代謝を生みます。

上司と部下の関係を成長させ合う関係へ変える対話型実践研修ムキアイ

今回の対談で語られたように、若手が辞める背景には成長実感の欠如や対話の不足があります。

バヅクリでは、こうした課題を関係の質を高める研修と対話設計で解決しています。

ムキアイは、心理的安全性を土台にした1on1研修、チームビルディングワーク、

マネジャー層へのコーチングなどを通じて、上司と部下の関係を成長させ合う関係へ変えていきます。

まとめ

若手が辞める理由は「我慢が足りない」からではありません。

それは、自分の時間と成長を大切にしたいという、時代に合った感覚の表れです。

企業がすべきことは、離職を防ぐことではなく、

離職を恐れない仕組みをつくること。

辞める人を責めず、戻れる会社をつくる。その視点こそが、これからの若手に選ばれる企業の条件です。

▼動画本編はこちら