目次

はじめに

近年、「Windows2000社員」「働かないおじさん」といった言葉が話題になることがあります。長年の経験を持つはずのベテラン社員が、変化の激しいビジネス環境に適応できず、十分に力を発揮できないまま“窓際”に追いやられてしまう現象です。

しかし、ベテラン社員は知識やスキル、そして豊富な経験を持つ、企業にとって貴重な人材です。本来であれば、若手の育成や組織の安定に大きく貢献できるはずの存在。にもかかわらず、その力が十分に活かされていないとしたら、それは組織にとって大きな損失ではないでしょうか。

本記事は、人材育成・組織開発の専門家である土井哲氏(株式会社インヴィニオ代表)と佐藤太一氏(バヅクリ株式会社代表)の対談内容をもとに、ポイントを整理して読みやすくまとめたものです。

▼対談動画本編はこちら

今まさに「ミドル・シニア層の活躍推進」が求められている企業の皆さまに、ぜひ参考にしていただければと思います。

対談ゲストのご紹介

今回のテーマは「ベテラン社員のパフォーマンス低下とその対策」です。

この課題に迫るために、人材・組織開発の第一線で活躍されているお二人の対談内容を整理し、ポイントを読みやすくまとめたものです。ここからは、実際に対談でお話しいただいたお二人のプロフィールをご紹介します。

まず一人目は、株式会社インヴィニオ 代表取締役 土井哲 氏。

1984年に東京大学経済学部を卒業後、東京銀行に入行。その後、米国MITスローン経営大学院でMSを取得し、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社、通信業界・IT業界のコンサルティングに従事。1997年にインヴィニオを設立して以来、人材育成・組織開発分野で数多くの企業を支援してこられた、日本を代表するエキスパートです。

そして、二人目は、バヅクリ株式会社 代表取締役 佐藤太一 氏。

青山学院大学国際政治経済学部を卒業後、早稲田大学大学院を修了。チェンジ、DeNA、アクセンチュアで人材・組織開発を担当し、みんなのウェディングではIPO室長として東証マザーズ上場を経験。その後、2013年にプレイライフ株式会社(現:バヅクリ株式会社)を創業し、全200種類以上のプログラムメソッドを開発。これまでに900社以上のエンゲージメント向上を支援してきた実績を持ちます。

人材育成・組織開発の分野で豊富な経験を持つお二人が、これからの時代に企業が直面する「ベテラン社員の課題と可能性」について徹底的に語りました。

ベテラン社員のパフォーマンス低下と対策

「Windows2000社員」「働かないおじさん」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。古いOSのように時代に合わず、周囲から「使えない」と揶揄されてしまうベテラン社員を指す言葉です。

しかし、こうした状況に陥るのは本人だけの責任ではありません。社会や組織の変化に対応しきれず、結果として活躍の場を失ってしまうケースが多いのです。

なぜベテラン社員はパフォーマンスを落とすのか?

大きな要因の一つは時代の変化のスピードにあります。

AIやデジタル技術、ダイバーシティ推進、働き方改革といった新しい要素が次々に求められるようになり、従来の成功体験や知識が必ずしも通用しなくなっています。

また、キャリアの分岐点が訪れるのは35〜40歳前後。

管理職になるのか、専門性を極めるのかで道が分かれますが、ここで選ばれなかった人材は「このまま会社でやっていけるのか」と迷いを抱きやすくなります。そのまま適切な役割を見失うと、モチベーションやパフォーマンスの低下につながってしまいます。

対策の第一歩は「意味付け」と「役割の明確化」

ベテラン社員の力を引き出すには、自分の仕事に意味を見いだせる環境を整えることが重要です。

「この仕事はあなたの成長につながる」「この役割が組織にとって大きな貢献になる」こうしたフィードバックやコミュニケーションが、再び前向きに働く力を与えます。

さらに、役職や年次ではなくスキルや役割に基づいた評価制度への転換も不可欠です。年功的に給与やポジションが上がる仕組みでは、スキルが伴わない「窓際化」が進む一方。ジョブ型制度やスキルマップを導入し、役割と期待値を明確にすることが対策の土台となります。

組織におけるベテラン社員の役割

ベテラン社員は、長年にわたって培ってきた知識やスキル、そして経験を持つ貴重な存在です。企業にとっては、単に「古い人材」ではなく、組織の安定と発展を支える大きな力を秘めています。

本来期待される役割

- 後輩・若手の育成

ベテラン社員が持つ経験知は、若手にとって大きな学びの資源となります。仕事の進め方や業界特有の暗黙知を伝えることで、組織全体の底上げにつながります。 - 組織の文化・価値観の体現者

長く在籍しているからこそ、組織の文化や歴史を理解しており、それを正しく伝える役割があります。新しいメンバーが早くなじむための「橋渡し役」としても重要です。 - 知識とスキルの蓄積者

業界動向や過去のプロジェクト経験など、他にはない知見を活かして意思決定を支援する存在です。

現代における難しさ

ただし、変化のスピードが速い現代では、過去の知識やスキルが必ずしも通用するわけではありません。

AIやデジタル化、ダイバーシティ推進などの新しい要素が求められる中で、「昔のやり方」だけに固執してしまうと、かえって組織の変化を阻害する要因になってしまいます。

また、若手世代は「なぜこの仕事をやるのか」「自分らしさを大切にしたい」と考える傾向が強まっています。従来型の「ただ頑張れ」という指導方法では響かず、キャリアの意味付けや成長の実感を伝えられることが、ベテラン社員に求められる新しい役割になりつつあります。

ベテラン社員を戦力化するために

組織においてベテラン社員が本来の力を発揮するためには、単なる「過去の経験者」ではなく、未来に活かせる知見を伝えられる存在へと変化していくことが求められます。

そのためには、企業側も彼らにキャリアアドバイザー的な役割を与え、後進の成長を支援できるような仕組みを整えることが必要です。

窓際社員が生まれる原因

「窓際社員」という言葉は、単に本人の努力不足だけで生まれるものではありません。多くの場合、組織の仕組みや環境が影響し合いながら生み出している現象です。

1. キャリアの節目で役割を見失う

多くの社員にとって、35〜40歳はキャリアの分岐点です。管理職に昇進するのか、専門性を磨いていくのか、ここで方向性を定められないまま年齢を重ねると、「自分の居場所はどこにあるのか」と迷い、役割を見失ってしまいます。

2. マインドセットや価値観の固定化

性格や動機特性は20歳前後で固まりやすいと言われています。45歳を超えてからの価値観や行動様式の変化は容易ではなく、本人の意欲や組織のサポートがなければ改善は難しいとされています。

3. 年功序列的な制度の弊害

「長く勤めていれば自然に昇進・昇給する」そんな仕組みが残っている会社では、スキルや成果に見合わない立場が与えられ、結果として能力と役割のギャップが生じます。これが、スキルが伴わないまま“肩書きだけが重い社員”を生み出す原因になります。

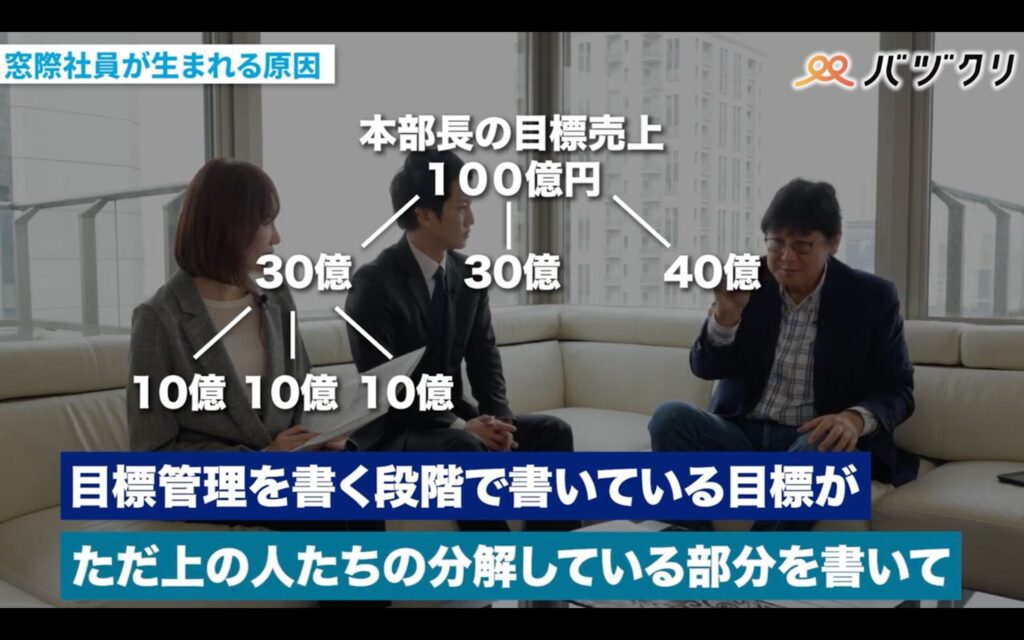

4. 目標や評価の曖昧さ

多くの企業では、目標管理制度が単なる数字の分解に終始しがちです。上位の目標を下位に割り振るだけでは、「自分がなぜこの仕事をするのか」「どう成長につながるのか」という意味付けが欠けてしまいます。役割の曖昧さがモチベーションを奪い、結果的に“窓際化”を加速させてしまうのです。

5. 組織文化の影響

発言すると「出る杭が打たれる」ような文化では、社員は挑戦よりも沈黙を選びます。せっかくの経験や知見を発揮できないまま、行動しない姿勢が「やる気がない」と評価される悪循環に陥るケースも少なくありません。

窓際社員は「偶然」ではなく「構造的に」生まれる

こうした要因が重なり合い、意欲やスキルを十分に発揮できない社員を「窓際」へと追いやってしまいます。

つまり、窓際社員は個人の問題ではなく、組織の制度・文化・評価方法がつくり出している側面が強いのです。

▼対談動画本編はこちら

後編に続く

ここまで「ベテラン社員のパフォーマンス低下と対策」「組織における役割」「窓際社員が生まれる原因」について整理してきました。

しかし本当に重要なのは、ではどうやってミドル・シニア層を再び輝かせるのか?という実践的な方法です。

後編では、

- 45歳以降のキャリアプランの考え方

- 採用や配置の段階で窓際社員予備軍を見抜く手法

など、より具体的なアプローチをご紹介します。ぜひ後編もご覧ください。

仕事と組織の向き合い方を変える

対話型実践研修「ムキアイ」

「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。

職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。