近年、人材の流動化が進む現代において、企業が採用した人材をいかに組織に定着させ、早期に戦力化するかが重要な経営課題となっています。本記事では、その鍵となる「オンボーディング」の重要性に焦点を当て、導入のポイント、期待できる効果、そして企業の事例を詳しく解説します。

目次

オンボーディングの意味と目的

オンボーディングとは、新たに組織に加わった社員に対して実施される人材育成研修やサポートプログラムの総称です。

オンボーディングの語源は、英語の「on-board(船や飛行機に乗っている)」からきており、ビジネスにおいては、新しいメンバーが組織という船に乗り込み、一日も早くその環境に慣れ、戦力として活躍できるよう支援することを意味しています。

短期的な新入社員研修とは異なり、内定時から入社後数ヶ月、場合によっては1年以上にわたって中長期的に実施されるのが特徴です。

オンボーディングを実施する目的

オンボーディングを実施する目的は、ただ単純に「新入社員を仕事に慣れさせること」だけではありません。

- 内定辞退を防ぐ

- 内定期間中に必要な知識やスキルを習得してもらい、入社後の早期戦力化を促進する

- 内定者同士の交流、既存社員と内定者の親睦を深め、帰属意識を高める

- 入社前後に新入社員が抱える不安や悩みを解消する

- 新卒社員が学生から社会人への意識転換をスムーズに行えるように支援する

オンボーディングは、新卒社員だけでなく、中途入社の社員に対しても、新しい環境への適応を支援し、早期にパフォーマンスを発揮してもらうために重要な取り組みです。

オンボーディング工数を削減したい、中途採用者の定着化を目指したいとお考えの方は、オンボーディングをまるっとお任せできる『ガッツリ定着』についてもご覧ください。

オンボーディングが注目されている背景

近年、企業がオンボーディングに注目する背景には、主に以下の2つの理由が挙げられます。

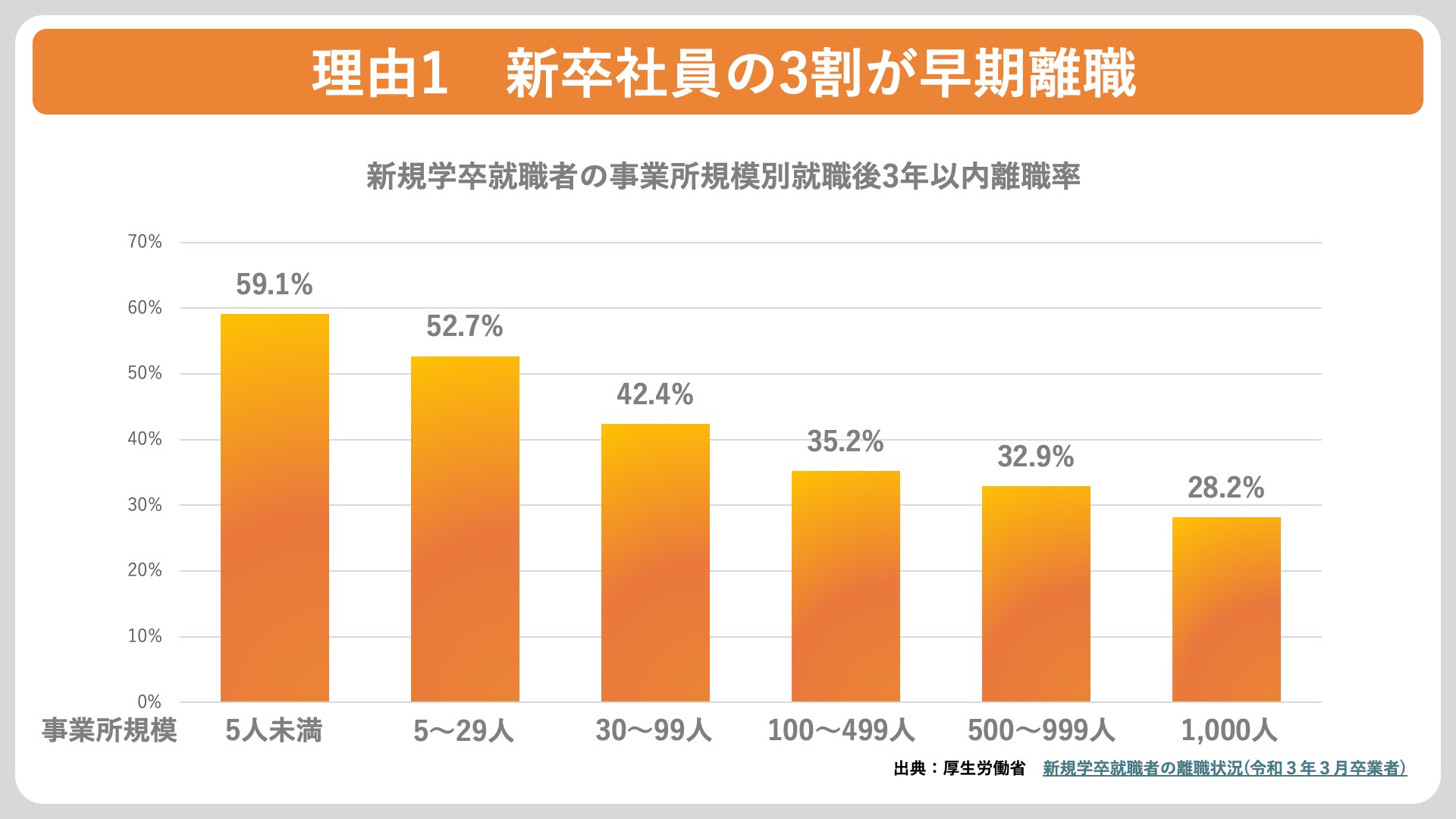

理由1 新卒社員の3割が早期離職

厚生労働省の実施した「新規学卒就職者の離職状況」の令和6年の発表によると、新規大学卒就職者が入社後3年以内に離職した割合は34.9%となりました。

企業規模別に離職率を見てみると、従業員数が少ない企業での離職率が高くなっています。

早期離職の背景には、入社前後のギャップやキャリア観の多様化、コミュニケーション不足、育成体制の不備などが考えられます。終身雇用という考え方が薄れ、自身の成長を重視する若手が増えたことも要因の一つです。このような早期離職を防ぎ、採用した人材の長期的な活躍を促すためには、入社初期の丁寧なサポートであるオンボーディングが重要です。

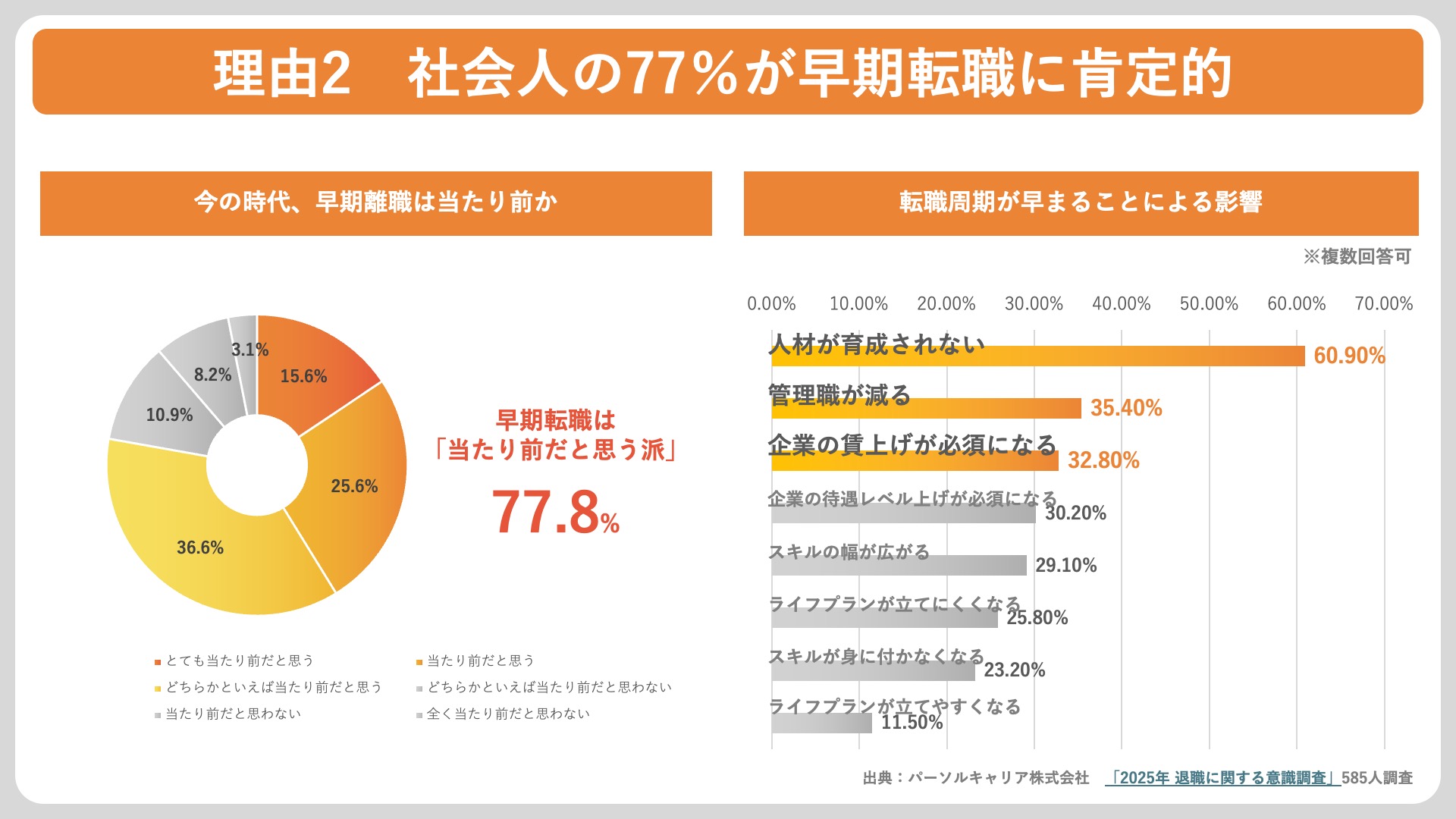

理由2 社会人の77%が早期転職に肯定的

パーソルキャリア株式会社の「2025年 退職に関する意識調査」によると、回答者全体の77.8%が「今の時代早期離職は当たり前だと思う」と回答しています。この結果は、転職に対する社会的なハードルが下がり、キャリア形成において早期の転職が一般的な選択肢として認識されるようになってきたことを示唆しています。

早期離職が当たり前になると考える理由としては、「人材が育成されない(60.9%)」、「管理職が減る(35.4%)」、「企業の賃上げが必須になる(32.8%)」といった影響が懸念されています。企業としては、人材の流動化が進む中で、採用した人材にできるだけ長く活躍してもらうために、入社後のエンゲージメントを高めるオンボーディングの重要性が増しています。

オンボーディングで期待できる効果やメリット

効果的なオンボーディングを実施することで、企業は以下のような効果やメリットを期待できます。

採用コストの削減

新入社員が早期に離職した場合、再び採用活動を行う必要が生じ、多くのコストがかかります。中途社員が1年以内に離職した場合、企業の損失は800万円と言われています。オンボーディングによって離職率を低下させることは、長期的に見て採用コストの大幅な削減につながります。

内定辞退者の削減

内定から入社までの期間に、企業が内定者と定期的にコミュニケーションを取り、不安を解消することで、内定辞退を防ぐ効果が期待できます。定期的なコミュニケーションを実施することで、内定者は企業との繋がりを感じやすくなり、入社への意欲を高めることができます。

エンゲージメントの向上

新入社員がスムーズに業務に適応し、職場で歓迎されていると感じることは、従業員満足度の向上に大きく貢献します。ある調査によると、充実したオンボーディングプログラムは、従業員満足度を2.6倍※に高める可能性があるとされています。従業員満足度の向上は、定着率の向上や生産性の向上にも繋がります。※ギャラップ社論文

離職率の低下

手厚いオンボーディングは、新入社員のエンゲージメントを高め、早期離職を防ぐ効果があります。実際に、効果的なオンボーディングを実施している企業では、勤続率が69%向上※したというデータもあります。※コーニング・グラス・ワークス社調査

従業員のパフォーマンス向上

新入社員が早期に業務に必要な知識やスキルを習得し、組織文化に馴染むことで、早期にパフォーマンスを発揮できるようになります。一般的に、オンボーディングは3ヶ月程度の期間で行われていることが多いですが、新入社員が十分な能力を発揮するまでの期間は12ヶ月程度かかると言われています。中長期的な視点でオンボーディングを行うことで、新入社員の着実な成長を支援し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げることが重要です。

オンボーディングが機能すると、内定辞退や早期離職が減り、採用コスト削減につながります。既存社員も定着率の高い組織に満足しやすいでしょう。

一方で、オンボーディングは人事の負担増や研修時間の増加を招く可能性があります。企業は採用者の自走を望みますが、実際には入社初期のケアが不可欠です。

終身雇用の考えが薄れ、成長を重視する若手は早期に転職を選ぶ傾向にあります。コミュニケーション不足や育成体制の不備も早期離職の原因となるため、採用した人材の定着には丁寧なオンボーディングが重要です。

オンボーディングを実践する上でのSTEP、成功のポイント

効果的なオンボーディングを実践するためには、計画的なステップと、各施策の重要度や実施時期を考慮することが不可欠です。ここからはオンボーディングの各ステップと、成功のためのポイントを解説します。

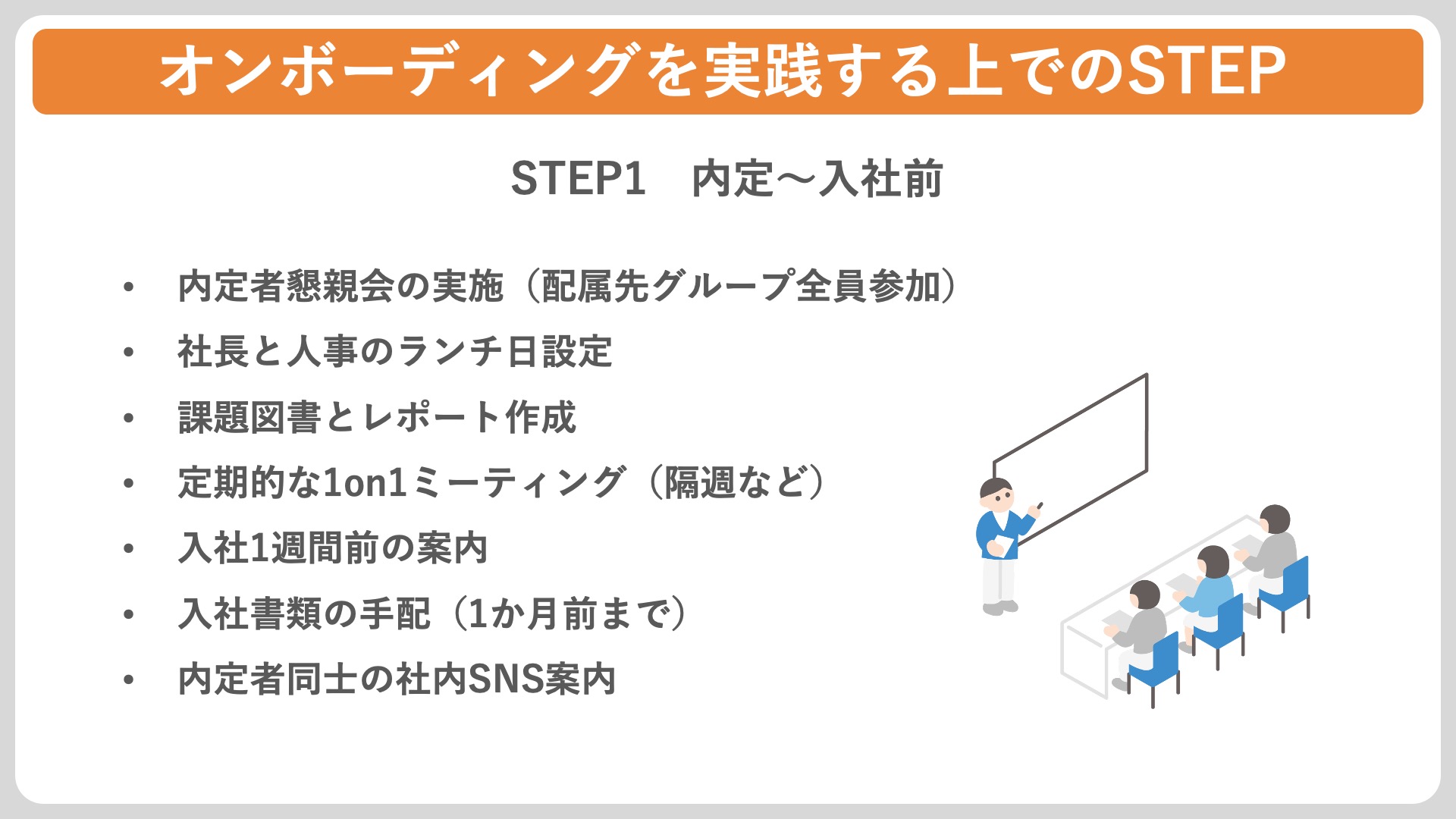

STEP1 内定~入社前

内定から入社までの期間は、新入社員が安心して入社日を迎え、スムーズにスタートを切るための重要な準備期間です。

入社書類の手続きをして終わりではなく、可能な限り既存社員と話す機会を設けたり、会社の業務につながるような課題図書を出したりして、コミュニケーションを図りましょう。

- 内定者懇親会の実施(配属先グループ全員参加)

- 社長と人事のランチ日設定

- 課題図書とレポート作成

- 定期的な1on1ミーティング(隔週など)

- 入社1週間前の案内

- 入社書類の手配(1か月前まで)

- 内定者同士の社内SNS案内

内定してから入社日まで間が空いているとき、ほかの求人に目移りするリスクはゼロではありません。内定後も定期的にコミュニケーションをとるようにしましょう。 尚、入社書類は送りっぱなしにせず、書き方の説明や返送のしかたなど丁寧に伝えるのも大切です。

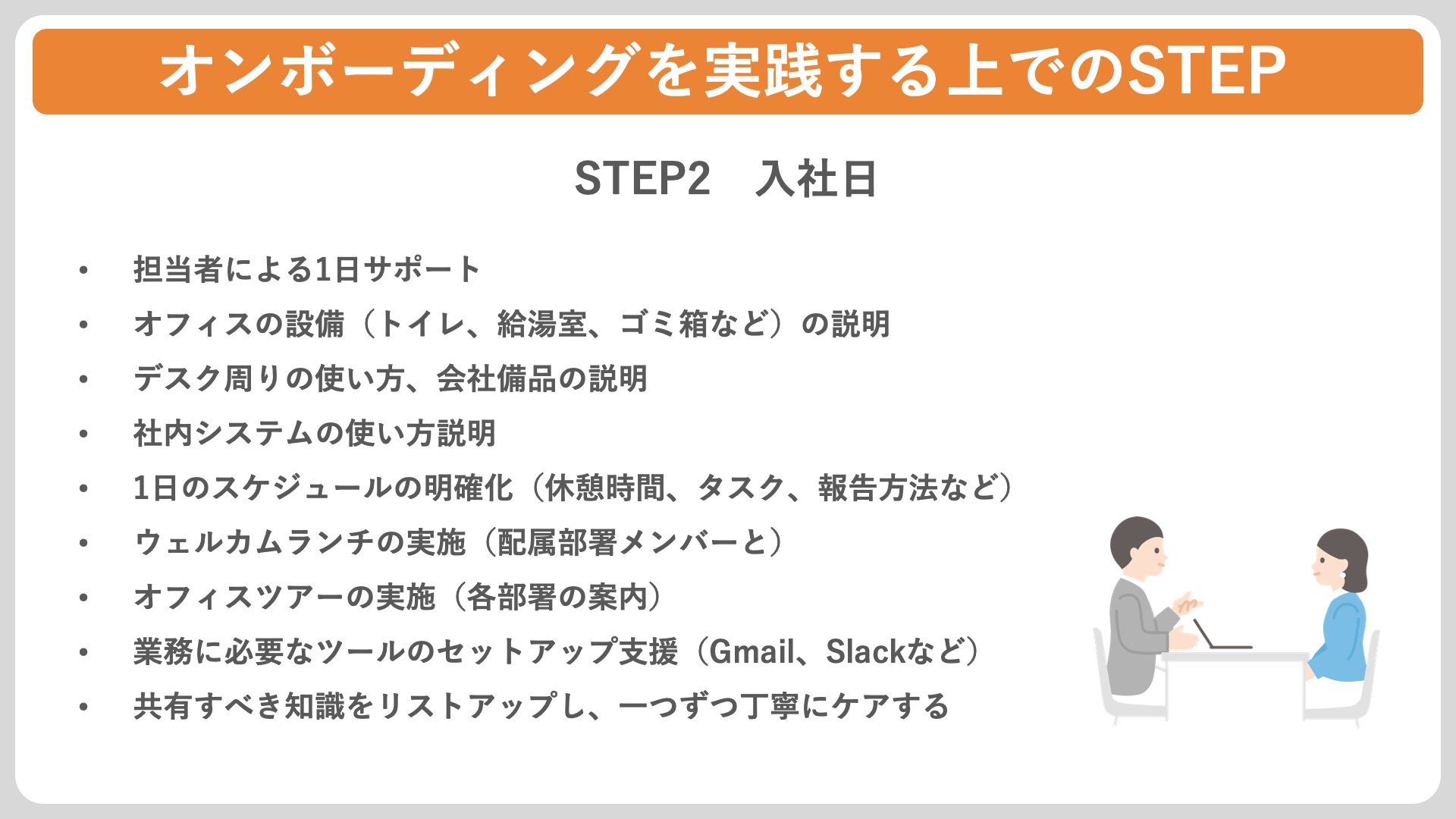

STEP2 入社日

入社初日は、新入社員にとって特別な一日です。丁寧なケアを行い、ポジティブな第一印象を持ってもらうことが重要です。入社初日は、新入社員の教育・相談役となる担当者が1日付きっ切りでケアすることが望ましいでしょう。

お手洗いやゴミ箱、給湯室の場所、自分のデスクや会社備品の使い方、社内イントラの見方など、日常生活のちょっとしたルールが分からず困ってしまう可能性もあります。

どうしても1人になる時間が発生する場合は、必ず「この時間で何をやるのか」を伝え、終わったら誰にどのように報告をするのか、休憩はどのタイミングでとるのかなど明確に共有しましょう。

- 担当者による1日サポート

- オフィスの設備(トイレ、給湯室、ゴミ箱など)の説明

- デスク周りの使い方、会社備品の説明

- 社内システムの使い方説明

- 1日のスケジュールの明確化(休憩時間、タスク、報告方法など)

- ウェルカムランチの実施(配属部署メンバーと)

- オフィスツアーの実施(各部署の案内)

- 業務に必要なツールのセットアップ支援(Gmail、Slackなど)

- 共有すべき知識をリストアップし、一つずつ丁寧にケアする

新入社員が戸惑わないよう、一つ一つのステップを丁寧に説明し、質問しやすい雰囲気を作ることを心がけましょう。「これくらいできて当たり前」という先入観を持たず、初めての環境にいる新入社員の気持ちに寄り添った対応が重要です。

| ナンバー | やること | ステータス | 優先度 | 上長確認 | 人事確認 |

| 1 | Gmailのセットアップ | 完了 | 高 | 〇 | 〇 |

| 2 | slack案内と▲チャンネル招待 | 12月1日予定 | 高 | 〇 | |

| 3 | マネージャーとウェルカムランチ | 12月1日予定 | 中 | ||

| 4 | 会社携帯セットアップ | 完了 | 高 | 〇 | |

| 5 | オフィスツアー(手洗いやゴミ捨て場も忘れず) | 12月1日予定 | 中 |

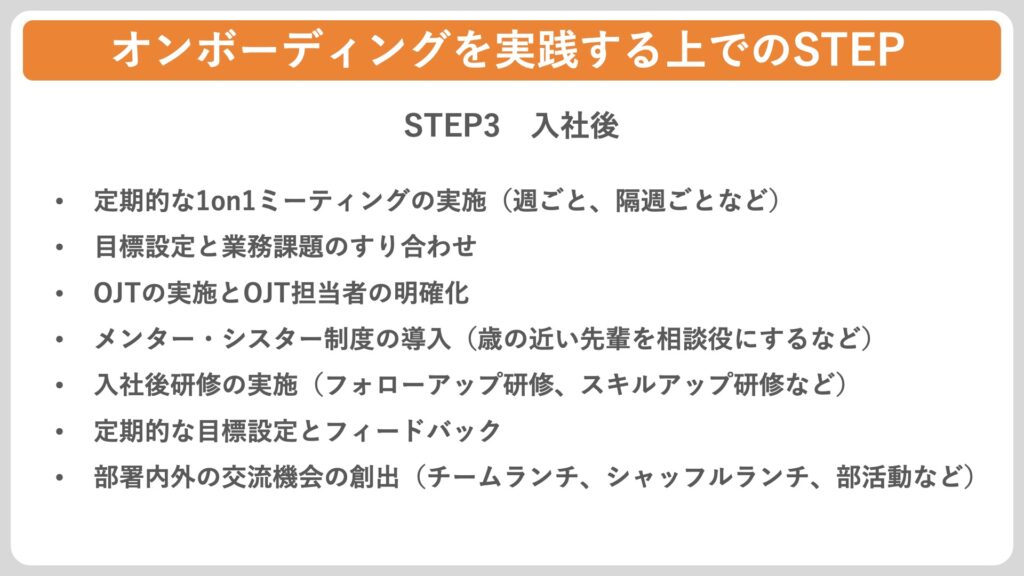

STEP3 入社後

入社後のオンボーディングは、新入社員の早期戦力化と定着のために、継続的なサポートが重要となります。定期的な進捗確認とフィードバックを通じて、新入社員の成長を支援しましょう。

入社後は定期的に1on1などの面談を通して、目標や業務課題のすり合わせを行いましょう。

入社後研修が終わった後はOJT中心に進める企業も多いと思いますが、1週間ごとや隔週ごとに面談の場をスケジューリングしておくことをおすすめします。

どうしてもOJTのみだと困っていること・分からないことを相談しきれず、コミュニケーション不足になってしまうためです。

- 定期的な1on1ミーティングの実施(週ごと、隔週ごとなど)

- 目標設定と業務課題のすり合わせ

- OJTの実施とOJT担当者の明確化

- メンター・シスター制度の導入(歳の近い先輩を相談役にするなど)

- 入社後研修の実施(フォローアップ研修、スキルアップ研修など)

- 定期的な目標設定とフィードバック

- 部署内外の交流機会の創出(チームランチ、シャッフルランチ、部活動など)

面談の相手は直属の上司だけでなく、人事担当者や社長など複数の人と話せるよう設定するのも良いでしょう。複数の立場の人とコミュニケーションを取ることで、不安や疑問の解消もしやすくなり、職場の雰囲気に馴染みやすくなります。メンターやシスター制度として歳の近い先輩を相談役に置くのも効果的です。

オンボーディング支援サービスの活用

オンボーディングを成功させるためには、各施策の重要度と実施時期を適切に管理することが重要です。各施策の目的と効果を理解し、新入社員の状況に合わせて柔軟に実施していくことが大切です。

バヅクリの「ガッツリ定着」のようなサービスでは、離職リスクの早期発見のためのサーベイや、組織文化への適応を促す研修プログラム、既存社員との交流イベントなどを通じて、中途入社者のスムーズな立ち上がりと長期的な活躍を支援します。自社の状況に合わせて、このような外部の専門的なサポートを活用することも、オンボーディングの質を高める上で有効な手段と言えるでしょう。

オンボーディングにおける他社事例

他社ではどのようなオンボーディングを実践しているのでしょうか?

本章では、オンボーディングの他社事例をご紹介します。

株式会社ブックリスタ

株式会社ブックリスタでは、以前よりメンバー間のコミュニケーションを目的としたイベント型のリアル研修を実施しておりましたが、リモートワーク主体の働き方に移行する中で、対面での交流機会が減少するという課題に直面していました。年間40〜50名もの新しいメンバーが入社する状況において、オンボーディングの一環としても、メンバー同士が深く理解し合えるような対話の時間を重視した研修を模索されていました。

このような背景から、同社はオンラインでも活発なコミュニケーションが生まれるイベント型研修として、バヅクリが提供する「オンライン焚き火」を導入しました。これは、参加者がオンライン上で焚き火を囲むようなリラックスした雰囲気の中、テーマに沿って対話を行うという内容です。

実施のポイント

- 新鮮な研修内容の提供従来の研修とは異なるユニークな体験を提供することで、参加者の興味関心を引き出し、積極的に参加する意欲を高めました。

- 発言機会の均等化MCによる丁寧なファシリテーションにより、参加者全員が無理なく発言できる環境を作り、一部のメンバーに発言が偏るのを防ぎました。

- 相互理解の促進研修を通じて、参加者同士が仕事以外のパーソナルな一面に触れる機会を創出し、共感や親近感を育むことを目指しました。

成果・効果

研修後、参加者からは以下のような声が寄せられました。

- 「新鮮で非常に楽しかった」

- 「オンラインでも思ったより話せて良かった」

- 「初めて話す人とも気軽に話ができた」

- 「人となりを知ることができ、今度会ったときに話しやすくなりそうだ」

これまで接点の少なかったメンバー同士が打ち解け、今後のコミュニケーションのきっかけを得られたことは、組織全体のエンゲージメント向上に貢献をするものと考えられます。メンバー間の繋がりを維持・強化し、新メンバーのスムーズなオンボーディングを支援することに成功しました。

出典:https://buzzkuri.com/cases/23

株式会社ディー・エヌ・エー

DeNAでは、中途入社者が早期に活躍できるよう、約4ヶ月間にわたり13回のプログラムを実施する『DOP(DeNA Onboarding Program)』を展開しています。

実施内容

- オリエンテーション制度や福利厚生に加え、多様な事業内容や組織を紹介し、会社全体の理解を促進。Welcome Boxの配布や入社日ごとの歓迎会「Happy Welcome Day」を実施。

- セッション

CEOをはじめとした社内外の有識者が登壇し、MVVやカルチャー、コンプライアンスなど多岐にわたるテーマで双方向の対話を実施。 - ワークショップオンライン・オフラインで、コミュニケーションタイプ診断などをテーマにグループワークを実施し、参加者同士の相互理解を促進。オフラインではゲームやスポーツ観戦なども実施。

実施のポイント

- 継続的な改善画一的なパッケージ化を避け、参加者の声に耳を傾け、プログラム内容を柔軟に改善。 アンケートを積極的に実施し、ニーズに合わせたアップデートを継続的に実施。

- 横のつながり作りを重視オンライン中心でありながら、オフラインでの交流機会を重視。共通体験を通じて、部署や職種を超えた横のつながりを創出。

成果・効果

- 参加者アンケートでは「DeNAのカルチャーや組織のことが知れて有意義だった」という声に加え、「中途入社でいつでも頼れる人がいることが心強かった」「この取り組みでつながりができて、精神的に救われた」といった声が寄せられ、心理的な安心感や帰属意識の醸成に貢献。

- CEOとの早期のコミュニケーション機会は、会社の風通しの良さを体感するきっかけに。

- ワークショップにおける相互理解の促進は、円滑なコミュニケーションと協働につながる素地を形成。

出典:https://fullswing.dena.com/archives/9591/

株式会社サイバーエージェント

株式会社サイバーエージェントでは、中途入社者向けオンボーディングプログラム「CYBIRTH」を導入。入社時の不安解消と早期のカルチャーフィットを目的として、以下の施策を実施しました。

実施内容

- ウェルカム動画活躍社員の仕事へのスタンスや役員からのメッセージを共有し、企業文化への理解を促進。

- 中途社員パネルディスカッション入社者が抱える疑問や不安を共有し、経験者からのアドバイスや共感を通じて安心感を提供。

- 行動指針策定プログラムの最後に、自身のコミットメントと今後の行動指針を明確化する機会を設定。

実施のポイント

中途入社者がスムーズに組織に溶け込み、早期にパフォーマンスを発揮できるよう、精神的なサポートと具体的な行動への落とし込みを重視。特に、入社初期にマインドセットを行うことで、その後の成長の土台を築くことが重要と考えている。

成果・効果

「CYBIRTH」の導入により、中途入社者のエンゲージメント向上、早期の組織への適応、主体的な行動の促進といった効果が見られました。具体的な数値データは非公開ですが、参加した社員からは「会社のカルチャーを深く理解できた」「同期との繋がりができ、心強く感じた」「自身の役割と目標が明確になった」といった声が寄せられています。

出典:https://www.cyberagent.co.jp/way/list/detail/id=27998

まとめ

オンボーディングは、新入社員が組織にスムーズに馴染み、早期にその能力を発揮するために不可欠な取り組みです。手厚いオンボーディングは、早期離職を防ぎ、従業員満足度を高め、結果として組織全体のパフォーマンス向上に大きく貢献します。どんなに優秀な人材であっても、新しい環境に慣れるまでには時間とサポートが必要です。人事担当者だけでなく、現場の社員一丸となって新入社員のオンボーディングに取り組み、組織全体の成長につなげていきましょう。