目次

はじめに

人事制度を導入してみたものの、社員に浸透せず形だけになってしまう。そんな状況に心当たりはありませんか?制度はつくるだけでは意味がなく、運用の中で磨き上げていく必要があります。

そこで本記事では、数多くの人事制度改革をリードしてきた志水静香氏(株式会社ファンリーシュ代表)、そして組織開発と人材育成の専門家である佐藤太一氏(バヅクリ株式会社 代表)に「どうすれば人事制度を組織を活性化させるものにできるのか」について対談していただき、その内容をまとめました。

なお、前編では「人事制度の目的」と「典型的な失敗パターン」について詳しくご紹介しました。まだご覧になっていない方は、ぜひこちらからチェックしてください。

本記事はその後編として、以下のテーマを取り上げます。

- 組織を活性化させる人事制度とは

- 新しい人事制度を見極めるポイント

- 制度づくりに携わる人事のスタンス(志水さんの実体験)

人事制度を「意味のあるもの」に変えたいと考える方にとって、実務で役立つヒントが得られる内容になっています。ぜひ参考にしてみてください。

▼対談動画本編はこちら

1. 組織を活性化させる人事制度とは

人事制度は「つくったら完了」と思われがちです。しかし実際には、制度はつくった瞬間から本当の運用が始まります。運用を開始しても現場に根づかず、気づけば形骸化してしまう。そんなケースは少なくありません。

では、どうすれば制度を“生きたもの”として活用し、組織を活性化させることができるのでしょうか。

制度に「魂」を吹き込む

多くの企業で見られるのが、「人事制度をつくったら役員会で承認して終わり」というケースです。実際、こうした“つくって終わり”型の制度は、日本企業の9割近くを占めるとも言われています。しかし、このやり方では制度が現場で機能せず、結局は形だけ残ってしまうことがほとんどです。

人事制度を本当に組織を強くする仕組みに変えるためには、制度を導入した後に「魂を吹き込む」プロセスが欠かせません。具体的には、社員を巻き込みながら何度もフィードバックを受け、改善を重ねていくことです。制度を叩いてもらう、対話の場を設ける、ワークショップ形式で意見を出してもらう。そうしたプロセスを経ることで、社員自身が制度を「自分ごと」として捉えられるようになります。

最終的には、社員が「うちの制度は本当にいいんだよ」と外部に胸を張って言える状態を目指すことが理想です。そのためには、一度きりの導入で終わらせるのではなく、継続的に対話と改善を繰り返していく姿勢が求められます。

丁寧なコミュニケーションで信頼を生む

人事制度は、どれだけ良い内容であっても「伝え方」が不十分だと、社員に不信感を抱かせてしまいます。制度は会社の未来を左右する大きな仕組みであるにもかかわらず、社員への説明が一方的で雑になってしまう例は少なくありません。

例えば、ある企業では「業績が良くないから単身赴任制度を見直します。〇月までに社宅を出てください」といったメッセージを一斉送信しようとしていました。しかしこれは、社員にとって生活基盤に直結する大問題であり、「会社都合だけで決められた」と受け止められかねません。もしこのような伝え方をしてしまえば、制度そのものへの反発や不信感につながってしまいます。

だからこそ重要なのが、社員と丁寧に向き合い、制度変更の背景や意図をしっかりと伝えることです。対話を通じて「会社はこう考えている」「社員の立場ではどう感じているか」を互いに確認し合うことで、たとえ全員が納得できない結果になったとしても、双方向のコミュニケーションが会社への信頼を作ります。結果として、制度の定着や会社への信頼につながっていくのです。

組織風土やカルチャーと制度のバランス

人事制度を導入するとき、他社の成功事例を参考にする企業は多いでしょう。しかし「A社でうまくいったから、うちでも同じ制度を入れれば大丈夫」という考え方は非常に危険です。なぜなら、制度の効果はその会社の組織風土やカルチャーに大きく左右されるからです。

たとえば、社員同士を大勢の前で表彰して称賛する文化を持つ会社もあれば、静かに1対1で認め合うスタイルの会社もあります。飲み会や懇親会が自然に開かれるカルチャーもあれば、業務とプライベートをきっちり分ける文化の職場もあります。こうした「見えない絶対解」ともいえる文化が、制度の受け止められ方や定着度合いを大きく左右します。

だからこそ、人事制度の設計や運用においては、まず自社の組織風土をしっかりと言語化し、理解することが欠かせません。他社の制度をそのまま持ち込むのではなく、「自社に合った形にどうアレンジできるか」を考えることが、制度を活かす最大のポイントになるのです。

新しい人事制度を見極めるポイント

1. 課題の本質を捉える

人事制度を導入する際に最も重要なのは、「解決すべき課題の本質は何か」を見極めることです。近年では「コーチング」や「1on1」といった手法が流行し、制度として取り入れる企業も増えています。しかし、単に「上司がコーチングできないから外部に任せよう」と導入してしまうと、根本的な問題解決にはつながりません。

大切なのは「なぜ上司がコーチングできないのか」「上司と部下の関係性に何が不足しているのか」といった本質的な問いを立てることです。そのうえで、本当に必要な打ち手がコーチング制度なのか、それともマネジメントスキルの向上や組織文化の改善なのかを検討する必要があります。

つまり、新しい制度の導入は“流行りだから”ではなく、自社が直面する課題の本質に結びついているかどうかで判断すべきなのです。

2. 表面的な解決策に飛びつかない

課題が発生すると、多くの企業は目の前の問題に対応しようとします。例えば「若手社員の定着率が低いから、メンター制度を入れよう」「管理職のスキル不足が問題だから、外部研修を導入しよう」といった具合です。

しかし、こうした打ち手はあくまで表層的な解決策にすぎません。根本原因を見極めないまま制度を導入しても、期待した効果は得られず、むしろ制度疲れや形骸化を招きかねません。

本当に取り組むべきは「なぜ若手が辞めるのか」「なぜ管理職が機能していないのか」を深掘りし、組織構造や文化、マネジメントの在り方といった背景に迫ることです。そのうえで制度を導入すれば、施策同士が連動し、組織全体へのポジティブな効果が期待できます。

人材開発や組織開発の制度は「薬を飲む」ような一時的対処ではなく、「体質を改善する」長期的アプローチで考えることが重要なのです。

3. 多様な視点を取り入れる

課題の本質を見極めるには、人事部だけで議論するのでは不十分です。経営層、現場の社員、さらには外部の専門家など、立場の異なる人々の視点を取り入れることが不可欠です。

なぜなら、課題の見え方はポジションによって大きく異なるからです。経営層は経営戦略の実現に重きを置き、人事部は制度設計や仕組みの整合性を考えます。一方、現場社員は日々の働きやすさや納得感を基準に語ります。こうした異なる意見を持ち寄ることで、「実はこれが本当の課題だった」という合意にたどり着けるのです。

特に、反対意見を持つ人の声を丁寧に拾うことが重要です。制度設計の場面で「それは違うのでは」と指摘する人ほど、実は会社のことを深く考えている場合が多いからです。多様な視点を組み込むことで、制度はより強靭で、現場に受け入れられやすいものになります。

4. 課題をシンプルに整理する

人事制度の課題は、一見すると複雑に見えます。採用、評価、育成、配置、カルチャー……要素を挙げればキリがなく、あらゆる問題が絡み合っているように感じられるかもしれません。

しかし、実際に掘り下げていくと、多くの課題は意外にシンプルです。たとえば「人間関係の摩擦」「組織構造上の歪み」「古い慣習が残っている」といった基本的な要因に行き着くことが少なくありません。

だからこそ大切なのは、要因と結果の関係を整理することです。「この問題はあの仕組みの影響を受けているのではないか」と仮説を立て、ひとつずつ検証していけば、真の原因が浮かび上がります。

課題をシンプルに捉えることで、制度設計もまたシンプルになります。複雑な制度ではなく、現場が理解しやすく使いやすい仕組みを整える。その姿勢が、活きた人事制度をつくるための前提となるのです。

3. 志水さんはどんな人事部長だったのか

志水さんは「型破りの就業規則・制度を守らない人事部長でした」とご自身を振り返ります。そのスタンスは、一般的な「管理型」の人事像とは大きく異なり、むしろ社員の主体性を信じて活かすことに重きを置いたものでした。

「管理しない」スタンス

志水さんがまず強調したのは、「自分は管理しない人事部長だった」という点です。自分が誰かに細かく管理されることも嫌いであり、同じように部下や社員を管理することも避けてきたと言います。

代わりに大切にしていたのは、「信じて任せる」という姿勢。社員に権限を与え、裁量を持たせ、思い切ってやってもらう。その結果うまくいかなければ、最終的な責任は自分が取る。そう割り切ることで、社員が安心して挑戦できる環境をつくっていたのです。

管理によって人を縛るのではなく、信頼によって人の力を引き出す。このスタンスこそが、志水さんの人事としての仕事への向き合い方でした。

フラットに声を聞く姿勢

もうひとつ志水さんが大切にしていたのは、肩書きや立場にとらわれず、誰の声にも耳を傾けることでした。経営層や管理職だけでなく、アルバイトスタッフや若手社員にまで積極的に意見を聞きに行き、良いと思ったアイデアはそのまま制度に反映してきたといいます。

「上の人が言ったから取り入れる」のではなく、内容そのものが会社にとって価値があるかどうかを基準に判断する。そのフラットな姿勢が、社員からの信頼を生み、現場に根づく制度づくりへとつながっていました。

反対意見を大切にする

制度づくりや組織変革の場面では、必ず文句や反対意見が出ます。多くの組織では、そうした声を「抵抗勢力」として排除してしまいがちですが、志水さんはむしろ丁寧に耳を傾けることを大切にしてきたといいます。

なぜなら、強く反対する人ほど「会社のことを深く考えている」ケースが多いからです。表面的には否定的に見えても、その裏には現場でのリアルな課題感や、組織を良くしたいという強い思いが隠れていることが少なくありません。

だからこそ志水さんは、反対意見を避けるのではなく、組織開発の一環としてしっかり対話し、取りこぼさないようにする姿勢を貫いてきました。

この考え方が、人事部長として「型破り」と呼ばれる所以でもあり、また組織を活性化させる大きな力にもなっていたのです。

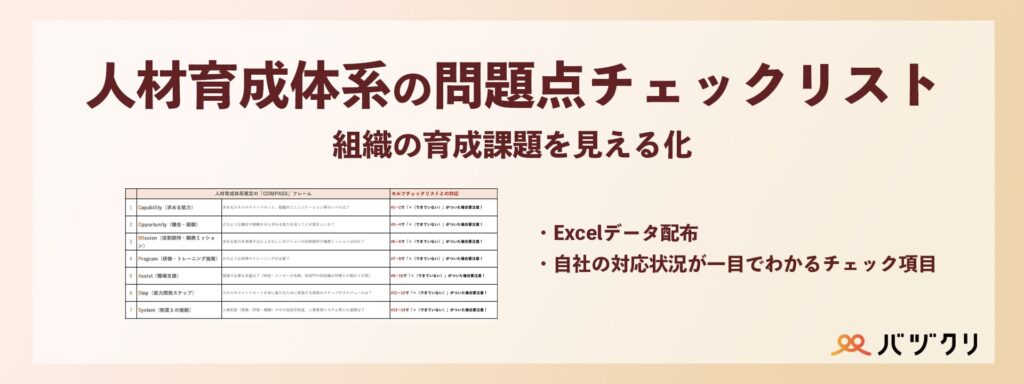

今すぐ使える!育成課題を見える化するチェックリスト

自社の育成体系が機能しているかをセルフチェック形式で確認できます。

人事・育成担当・マネージャーのいずれの立場でも活用でき、育成方針や仕組みの見直しの出発点に最適です。

人材育成を強化したいが、どこに課題があるのかわからない、あるいは仕組みを整えても現場で活用されないといった悩みをお持ちの方はぜひ下部のボタンからダウンロードしてみてください。

まとめ

今回の記事では、組織を活性化させる人事制度のあり方から、新しい制度を見極める視点、さらに志水さん自身の人事部長としてのスタンスまで幅広く紹介しました。

多くの企業では「制度をつくったら終わり」になりがちですが、実際にはそこからがスタートです。社員と丁寧にコミュニケーションを重ね、制度に魂を吹き込んで初めて機能し始めます。また、流行や外部事例をそのまま持ち込むのではなく、自社のカルチャーや風土に合ったものを見極めることが欠かせません。

そして、志水さんが語った「管理しない」「フラットに声を聞く」「反対意見を大切にする」というスタンスは、制度設計だけでなく、組織を成長させるうえでの普遍的なヒントといえるでしょう。

人事制度は「形」ではなく「運用」が命です。本記事が皆さまの組織づくりに少しでも役立つことを願っています。

▼対談動画本編はこちら

人事制度Xは、“形骸化しない制度”を一緒に作り続けます。

経営戦略と連動した制度設計 と 徹底した運用伴走で、形骸化しない制度設計・運用を実現します!

“人が活躍し、定着する組織”を実現する施策・仕組みをお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。