「インターン後に学生が音信不通になる…」

「せっかく囲い込んだのに、結局他社へ行ってしまった…」

こんな悩みを抱える採用担当者は多いのではないでしょうか。

実は、インターン後のフォローを適切に行うことで、母集団形成がスムーズに進むだけでなく、内定承諾率をあげることができます。

本記事では、フォローで結果を出すには何をすればよいのか、具体的な方法を交えて解説します。

内定者フォローが変わる!バヅクリの「内定辞退防止くん」なら辞退率30%改善

「内定者フォローをしたいけれど、十分な時間や人手が割けない…」「イベントや懇親会を実施しているが、効果が見えない…」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの「内定辞退防止くん」なら、エンゲージメント理論に基づいた200種類以上のプログラムと、プロのファシリテーターによる進行で、内定者の本音を引き出し、入社意欲を高めます。

効果的な内定者フォローを実現したい方は、お気軽にお問い合わせください。

インターン後のフォローを怠るとどうなる?

「優秀な学生」がライバル企業に奪われる未来

インターンシップが終わった直後、学生たちは「楽しかった」「勉強になった」という肯定的な感想を持ち帰ってくれることが多いもの。

これで採用成功も近い…と思いたくなる気持ちはわかります。しかし、ここでフォローを怠ると、せっかく囲い込んだ “優秀な学生” をあっさりとライバル企業に奪われてしまう可能性が高いのです。

インターン参加率は8割超:フォローで学生をつなぎ止める

マイナビの調査によると、26卒のインターン参加率は 8割にのぼると言われています。多くの学生が複数の企業のインターンに参加するため、 いかにフォローで学生をつなぎ止めるか が、最終的な内定承諾率に大きく影響するのです。

参考:https://career-research.mynavi.jp/reserch/20241028_87542/

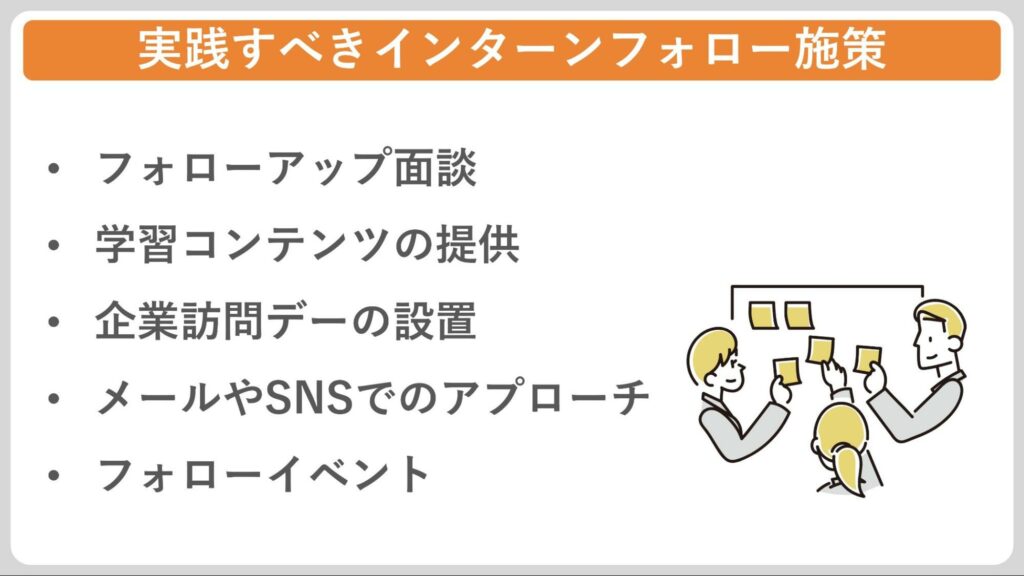

企業が実践すべきインターンフォロー施策

フォローアップ面談

インターンシップ後、学生ひとりひとりと面談を実施することで、学生との関係性を深めることができます。

面談では、インターン期間中に抱いた疑問や不安を解消するだけではなく、入社後のキャリアイメージや就活全体の相談などもヒアリングするとよいでしょう。

企業側は、面談を通じて学生の志向や強みを把握しやすくなり、今後の採用活動において参考情報として活用できます。

学習コンテンツの提供

インターンシップ後の学生の学びをサポートするために、企業独自の学習コンテンツを提供する方法が挙げられます。

例えば、業界の最新トレンドを解説する資料や、ビジネススキルに関するオンライン講座を学生に共有すれば、就活生にとってはインターン体験をさらに深堀りするチャンスとなります。

企業としては、人材育成や学びへの投資を惜しまない姿勢を示すことになり、「入社後も継続的に成長を支援してくれる企業」としての好印象につながるでしょう。

企業訪問デーの設置

インターンが終了すると、学生からすると企業が一気に「遠い存在」になりがちです。

そこで、定期的に「企業訪問デー」を設定し、インターン生が気軽にオフィスを訪れて相談や質問をできるようにしておくと、学生との継続的な接点を保つことができます。

企業訪問デーには、簡単なワークショップや職場見学を用意しておくと、学生自身も「また行きたい」と感じやすく、企業の雰囲気や社員の働く姿を間近で見られるため、入社後のイメージがより具体的に湧いてくるようになります。

企業側も、学生ひとりひとりの就活状況を直接把握できるため、適切なタイミングで選考や内定出しなどのアプローチを行いやすくなるでしょう。

メールやSNSを活用した継続的な情報発信

就活生はSNSやメールによる情報収集を積極的に行っています。インターンシップ後のフォローアップとして、定期的なメルマガ配信や、XやInstagramといったSNSでの発信を通じて企業ニュースやイベント告知、社員の活用事例などを届ける方法があります。

特にSNSでは、学生が質問や感想を気軽にコメント・返信できるため、双方向のコミュニケーションを築くきっかけにもなります。

こうした継続的な情報発信によって、

「企業が自分たちのことを気にかけてくれている」

「社内の雰囲気をリアルタイムに把握できる」

と感じてもらいやすくなります。

フォローイベント

フォローイベントとしては、社員が参加する座談会や、ワークショップ形式の学習イベントがあります。

座談会では、インターンシップを担当した社員だけでなく、他部署の社員、さらにはOB・OGを招くと良いでしょう。学生は、実際に働く先輩社員のキャリアや入社後の具体的な業務内容を聞くことで、企業イメージをより鮮明に掴めます。

ワークショップでは、プレゼンテーション講座やマーケティング基礎講座、プログラミング体験など、企業の強みや業界に合わせてテーマを設定します。

学生は、“インターンシップ後も学べる企業”という好印象を持ちやすく、企業の人材育成に対する姿勢が伝わります。

「インターンシップ後のフォロー施策を強化し、優秀な学生を囲い込みたい!」

そんな企業様へ。

内定辞退防止くんでは、200種類以上の研修 / ワークショップをご用意しており、インターンシップ後のフォローイベントとして最適なプログラムも多数取り揃えております。

以下では、特に人気のあるプログラムを2つご紹介します。

フォローイベントに最適なプログラム

人狼座談会

・Z世代に人気の高いゲーム性を取り入れ、楽しく職場と社員の理解を促進させる

・ユニークな方法での座談会を実施し、内定承諾率向上を狙う

内定者座談会では、先輩社員が内定者のフリをして参加し、「採用試験を受けた理由」や「不安なこと」などのテーマで対話を楽しみます。

内定者視点に近い意見を共有することで、働くイメージをリアルに感じ、入社後のギャップを軽減できます。後半では先輩社員が正体を明かし、ざっくばらんなトークを通じて親睦を深めます。

プロのMCによる進行で盛り上がるイベントとなり、参加者の相互理解と企業理解を促進します。

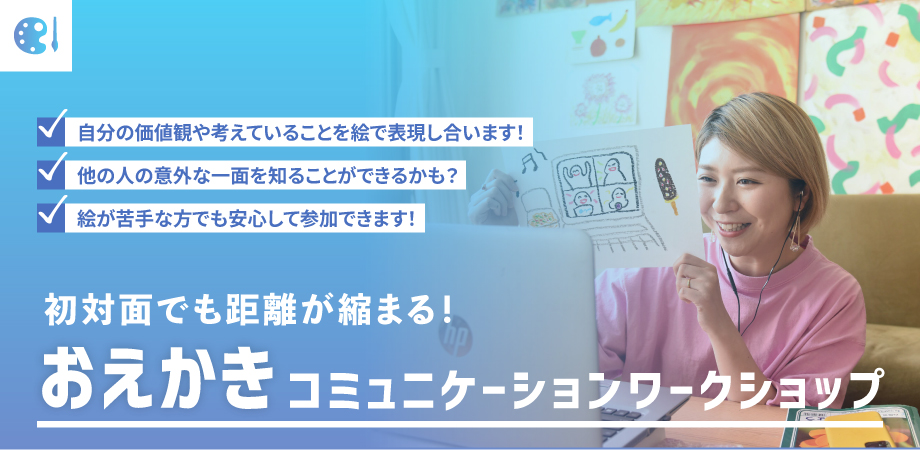

おえかきコミュニケーションワークショップ

・描くこと・言語化することで内省してお互いの価値観を認識する

・絵の対話を通じて、相互理解のある関係性を構築する

非日常の「おえかき」体験を通して、参加者同士の相互理解とチームの一体感を深めるワークショップです。

絵のうまい下手は関係なく、抽象的な表現で感情を可視化し、言葉では伝えにくい本音を引き出します。アイスブレイクの短いおえかきに続き、感情表現、そして「理想の社会人」等のテーマに基づいた対話ドローイングを行います。絵の共有と対話を通して、自己理解と他者理解を深め、深いつながりを感じられるプログラムです。

部署間の垣根を超えたコミュニケーション活性化にも効果的で、目的に合わせた進行が可能です。また、ワークショップ後の会話のきっかけとなり、持続的な関係構築を促進します。

インターンフォローのポイントと注意点

学生の意見を取り入れたフィードバック制度

インターンシップ実施後に学生の声を聞くことで、プログラムに学生の視点を取り入れることができます。

アンケートは簡易な形式でも必ず実施し、参加者の満足度、プログラムのわかりやすさ、今後学びたいことなどを尋ねましょう。

オンラインコミュニティの活用

フォロー期間中、学生同士や企業担当者との交流の場をオンライン上に設けておくと、場所や時間の制約を受けずにスムーズなコミュニケーションが可能となります。

SNSやチャットツール、専用のプラットフォームを活用すれば、企業が定期的にフォローメッセージを送れるだけでなく、ちょっとした疑問や不安の相談を受ける環境を整えられます。

適切なタイミングと頻度

フォローの連絡やイベント開催は、学生の就活スケジュールや学業の忙しさを考慮しながら実施することが大切です。インターン後すぐにフォローを開始しつつ、その後は月に一度など適度な間隔を空けて連絡を取るのが理想的です。

頻度が高すぎると学生に負担を与えてしまい、低すぎると企業への興味が薄れてしまいます。タイミングと頻度のバランスをうまく取りながら、学生にとっても企業にとっても有益なフォローを目指しましょう。

担当者の質を担保

フォロー施策を担当する社員が、学生と良好なコミュニケーションを築けるかどうかは、企業イメージを大きく左右します。

担当者には就職活動の基礎知識やインターンの内容を十分に把握させ、さらに、学生のモチベーションや不安に寄り添えるコミュニケーションスキルを身につけてもらうことが重要です。担当者が適切なアドバイスやサポートを行えば、学生は安心して相談することができ、企業に対する信頼感も高まります。

しつこすぎると「オワハラ」に…..

フォローの主目的は、学生に対する情報提供や学びのサポートであり、「早く就活を終わらせてほしい」といった圧力をかけることではありません。

あまりにも頻繁な連絡や、「他社を受けないでほしい」などの強制的な言動は、学生から「オワハラ(終われハラスメント)」と捉えられ、逆に敬遠される原因になってしまいます。

適度な距離感を保ちつつ、学生が必要とする時に支援できる体制を整えることが最も重要です。

オワハラについては、ぜひこちらもご参照ください。

まとめ

インターンシップは企業と学生の相互理解を深める貴重な場ですが、その後のフォローによって効果が一段と高まります。

プログラム終了後も継続的にコミュニケーションを取り、学びのサポートをすることで、学生の満足度と企業への志望度を同時に高めることが可能です。特にフォローイベントやオンラインコミュニティの活用は、優秀な人材を確保するうえで重要な鍵となります。

この機会に一度、内定辞退防止くんのフォローイベントの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

内定者フォローが変わる!バヅクリの「内定辞退防止くん」なら辞退率30%改善

「内定者フォローをしたいけれど、十分な時間や人手が割けない…」「イベントや懇親会を実施しているが、効果が見えない…」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの「内定辞退防止くん」なら、エンゲージメント理論に基づいた200種類以上のプログラムと、プロのファシリテーターによる進行で、内定者の本音を引き出し、入社意欲を高めます。

効果的な内定者フォローを実現したい方は、お気軽にお問い合わせください。