「社員のために良かれと思って研修を増やしたが、現場の負担になっているようだ…」

「長年同じ研修体系を運用しているが、本当に今の経営戦略に合っているのだろうか?」

「そもそも、何から手をつけて研修体系を構築すれば良いのか分からない…」

企業の成長を支える人材育成の根幹となる「研修体系」。しかし、多くの企業でその構築や見直しに課題を抱え、結果として研修が”やりっぱなし”になり、本来の目的を果たせていないケースが散見されます。

研修体系は、単なる研修メニューのリストではありません。経営戦略を実現するために、どのような人材を、どのような道筋で育成していくかを示す「人材育成の設計図」です。

本記事を読み終える頃には、貴社の経営戦略と深く連動した、実効性の高い研修体系を構築・見直しするための具体的なステップと視点が得られるはずです。

目次

研修体系とは?経営戦略を実現するための「設計図」

研修体系の構築に取り掛かる前に、その目的と全体像を正しく理解することが、形骸化を防ぐ第一歩です。

研修体系・育成体系・スキルマップの違いと関係性

まず、混同されがちな3つの言葉を整理しましょう。これらは全て「経営戦略の実現」という共通のゴールを持ち、以下の図のような内包関係にあります。

企業の人材育成は、まず企業の「経営戦略」を起点として始まります。

この経営戦略を実現するために、人材育成の全体像が設計されます。その全体像は、以下の3つのステップで構成されています。

- 育成体系: まず、「どのような人材を、どのような取り組みで育成するのか」という、人材育成の大きな方針を定めます。

- スキルマップ: 次に、育成体系で定められた人材像に必要なスキルや能力を具体的に定義します。

- 研修体系: そして最後に、スキルマップで定義されたスキルを習得させるための、具体的な研修の組み合わせを設計します。

このように、経営戦略から育成体系、スキルマップ、そして研修体系へと、段階的に具体化していくことで、戦略と連動した一貫性のある人材育成が実現されることを示しています。

全ての出発点は「経営戦略」です。

「研修の実施」そのものが目的化してしまうことが、失敗の最大の要因です。研修を通じて社員の行動が変わり、その結果として事業成果に貢献して初めて、人材育成は成功と言えます。

なぜ研修体系が必要なのか?

育成体系やスキルマップだけでは、人材育成は進みません。具体的なアクションプランである「研修体系」がなければ、育成は現場任せ・個人任せになり、属人化・形骸化してしまいます。

経営や人事が責任を持って「戦略的に人材を育成する」という意思を実行に移すために、具体的な施策に落とし込んだ研修体系が不可欠なのです。

なぜ失敗する?研修体系が陥りがちな3つの落とし穴

良かれと思って作った研修体系が、なぜ機能しなくなってしまうのでしょうか。ここでは、多くの企業が見過ごしてしまう典型的な3つの落とし穴を解説します。

落とし穴1:平等意識が招く「総花的」な研修(金太郎飴モデル)

金太郎飴モデルとは、どこを切っても同じ顔(内容)が出てくる金太郎飴のように、どの社員に対しても画一的で差のない研修を提供してしまう状態を指す比喩表現です。

このアプローチは、一見すると「全社員に平等な機会を与えている」ように見えます。しかし、実際には社員一人ひとりの役職やスキルレベル、将来期待される役割の違いを無視しているため、育成効果が薄れてしまうという問題があります。

経営戦略を実現するためには、この金太郎飴モデルから脱却し、事業の成長に特に重要な役割を担う人材層を見極め、そこに重点的に育成リソースを投下するというメリハリのある投資判断が求められます。

落とし穴2:網羅性重視の「消化不良」研修(ビュッフェモデル)

「あれもこれも重要だ」と、考えうる全てのスキル・知識を網羅した膨大な研修メニューを用意してしまうパターンです。しかし、立食パーティーのビュッフェのように、食べきれないほどの料理が並んでいても意味がないのと同じです。

「経営戦略の実現」という目的に立ち返り、本当に必要な研修に絞り込む勇気が求められます。

ここで求められる「絞り込む勇気」とは、単に研修メニューを減らすことではありません。すべての研修を横並びにせず、「経営戦略の実現に直接的に貢献するのはどれか」という明確な基準で優先順位をつけ、「やらないこと」を意思決定する勇気です。

落とし穴3:個別最適に陥る「現場の言いなり」研修

現場の声は重要ですが、それらを鵜呑みにしすぎると、全社的な視点を欠いた研修体系になってしまいます。声の大きい部署の要望ばかりが反映され、経営戦略上は重要であるにもかかわらず、現在は立場の弱い部署に必要な育成が抜け落ちるといった事態を招きかねません。

現場の声はあくまで「一次情報」として精査し、全社最適の視点で取捨選択することが重要です。

今すぐ使える!育成課題を見える化するチェックリスト

自社の育成体系が機能しているかをセルフチェック形式で確認できます。

人事・育成担当・マネージャーのいずれの立場でも活用でき、育成方針や仕組みの見直しの出発点に最適です。

人材育成を強化したいが、どこに課題があるのかわからない、あるいは仕組みを整えても現場で活用されないといった悩みをお持ちの方はぜひ下部のボタンからダウンロードしてみてください。

4. 経営戦略と連動した研修体系の作り方【4つの実践ステップ】

では、具体的にどのように研修体系を構築すれば良いのでしょうか。ここでは、実用的な4つのステップに分けて解説します。

STEP1:育成項目の洗い出し(何を教えるか)

まず、育成すべき項目(スキル・知識・マインドセットなど)の候補を洗い出します。

ここで重要なのは、経営戦略や事業計画から逆算し、「どの職種・等級の人材を重点的に育成すべきか」を特定することです。

1. 「会社の未来」から逆算する(戦略の具体化)

まず、経営陣や事業責任者にヒアリングを行い、抽象的な経営戦略を具体的な「人材要件」に翻訳します。

対話を通じて、「グローバル展開に対応できる交渉力を持ったミドルマネージャー」「AIを活用したデータ分析ができる若手マーケター」といった、育成すべき人物像(ペルソナ)を明確にします。これが育成の「的」となります。

2. 「理想の姿」を分解する(成功要因の分析)

次に、ステップ1で定めた「的」となる人材層について、既に高い成果を出しているハイパフォーマーやその上司にインタビューを行います。

ここでの目的は、彼らが「なぜ成果を出せるのか」という成功要因を、具体的な行動や思考レベルまで分解することです。

3. 「現実の課題」を把握する(ギャップの分析)

理想の姿が明らかになったら、次は現状を把握します。現場のマネージャーや一般社員へのヒアリング、アンケート、過去の評価データなどから、「理想」と「現実」のギャップを分析します。

4. 育成項目を整理・リスト化する

これまでの情報収集で得られた要素を、リストアップしていきます。

STEP2:育成項目の取捨選択(何を優先するか)

このステップは、いわば「研修の費用対効果」を最大化するための“ふるい”にかける作業です。

洗い出した項目を、すべて研修に盛り込むのは不可能です。以下の2つの基準で、ドラスティックに絞り込みましょう。

- 不足度合い:現状と理想のギャップが大きく、自然(成り行き)では習得が難しいものは何か?

- 研修の必要性:OJTや自己学習では育成が難しく、集合研修などの形式で学ぶ必然性が高いものは何か?

基準1:不足度合い(課題の深刻度で絞る)

まず、課題の「不足度合い」で優先順位をつけます。

これは、ビジネスへの影響度が大きい(業績悪化や離職に直結する等)課題であり、かつ、日常業務の経験だけでは習得できない体系的なスキル(論理思考やコーチング等)を指します。この両方を満たすものが最優先課題です。

基準2:研修の必要性(最適な手法かを見極める)

次に、その課題解決に「集合研修」が最適かを見極めます。

対話やグループでの実践を通じてこそ学びが深まるテーマは研修が有効です。一方で、個別具体的な業務課題はOJT、単純な知識習得は自己学習(マニュアルやeラーニング)の方が効率的な場合があります。

この2つのフィルターを通して、「組織にとって深刻な課題で、自力での習得が難しく、集合研修で学ぶ価値がある」と判断されたものこそ、最優先で取り組むべき研修項目となります。

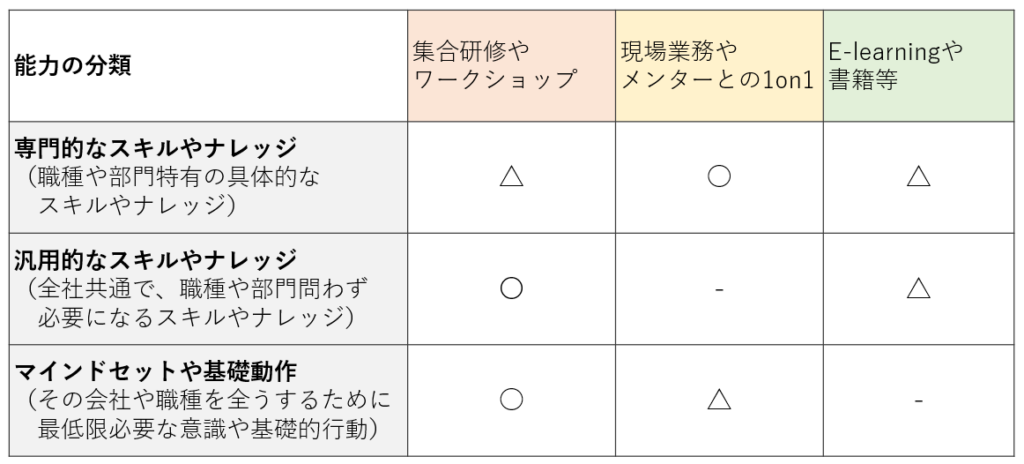

STEP3:施策の選別(どう教えるか)

このステップの目的は、STEP2で絞り込んだ育成項目に対し、「最も効果的で効率的な学習方法は何か」を決定することです。

「育成=集合研修」という画一的な発想から脱却し、育成する内容の性質に合わせて最適な手段を選ぶことで、学習効果と投資対効果を最大化します。

育成項目は、その性質から大きく「知識」「スキル」「マインド」の3つに分類できます。それぞれに適した学習方法は異なります。

1. 専門的なスキルやナレッジの育成

これは、特定の職種や部門に特有の、具体的な業務スキルや知識を指します。

- 最適な手法:現場業務やメンターとの1on1

- 実務に直結するため、実際の業務を通じたOJTや、先輩・上司による個別指導が最も効果的です。具体的な状況に即したフィードバックをタイムリーに受けることで、スキルは確実に定着します。

- 補助的な手法:集合研修、e-ラーニング

- 集合研修やe-ラーニングは、基本的な理論をインプットする上では有効ですが、実践的なスキル習得には現場での経験が不可欠です。

2. 汎用的なスキルやナレッジの育成

これは、職種や部門を問わず、全社共通で必要とされるポータブルなスキルや知識を指します(例:論理的思考、コミュニケーションなど)。

- 最適な手法:集合研修やワークショップ

- 多様なメンバーが集まる場で、ディスカッションやグループワークを通じて学ぶことが最も効果的です。他者の視点に触れることで学びが深まり、組織としての共通言語を醸成する効果も期待できます。

- 補助的な手法:e-ラーニング、書籍

- 研修前の予習や、研修後の復習としてe-ラーニングや書籍を活用すると、学習効果が高まります。

3. マインドセットや基礎動作の育成

これは、その会社や職務を全うするために最低限必要な意識や、基本的な行動様式を指します(例:当事者意識、報告・連絡・相談など)。

- 最適な手法:集合研修やワークショップ

- 知識として教えるだけでなく、なぜそれが必要なのかを参加者同士の対話を通じて深く理解し、納得することが重要です。そのため、価値観や経験を共有できるワークショップ形式が最も適しています。

- 補助的な手法:現場業務やメンターとの1on1

- 研修で学んだマインドセットを、日々の業務の中で実践できているか、上司やメンターが継続的にフィードバックし、行動への定着を促すことが大切です。

特に、現場の上司やメンターによるOJTや1on1が最適な施策となった場合は、育成対象者本人ではなく、指導役である上司・メンターに対して「育成スキル研修」を行うことも有効な打ち手となります。

STEP4:スケジューリングと体系図への落とし込み

最後に、選定した施策を年間のスケジュールに落とし込み、関係者が一目で理解できる「研修体系図」にまとめます。

- 誰に (Who):どの階層・職種から優先的にアプローチするか?

- 何を (What):各階層・職種で必須・選択の研修は何か?

- いつ (When):繁忙期を避け、効果的なタイミングで実施する。

- どのような順序で (How):基礎から応用へ、段階的に学べる順序になっているか?

これらの要素をマトリクス形式などで可視化することで、実用的な研修体系図が完成します。

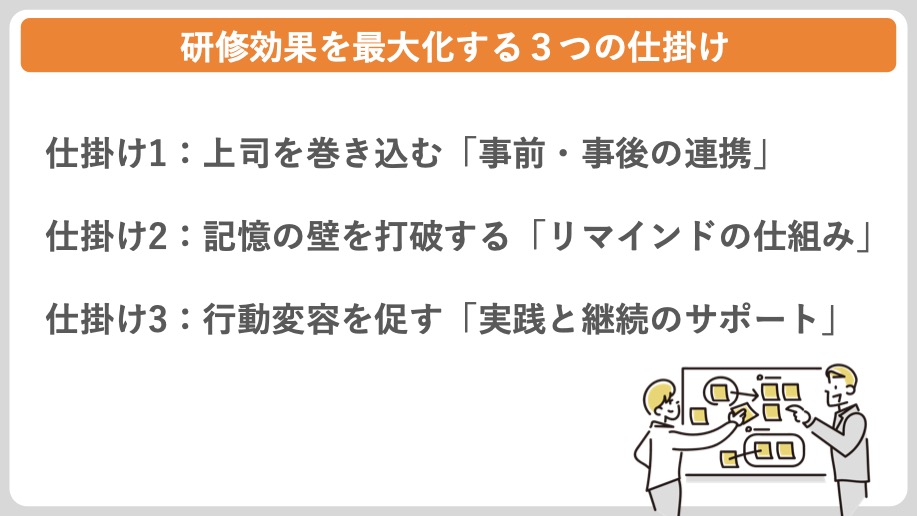

研修をやりっぱなしで終わらせない!効果を最大化する3つの仕掛け

研修体系を設計しても、実施方法が伴わなければ効果は半減します。バヅクリが最も重視するのは、研修を単発のイベントで終わらせず、現場での「行動変容」に繋げるための仕組みづくりです。

仕掛け1:上司を巻き込む「事前・事後の連携」

研修効果を左右する最大の要因は「上司の関与」です。

- 研修前:研修の目的を共有し、参加者に期待する学びや成長について上司・部下間ですり合わせてもらう。

- 研修後:研修で学んだことを実践する場を意図的に設け、1on1などでフィードバックを行う。

上司は部下にとっての「スポーツの監督やコーチ」のような存在です。

研修は、いわば「ルールや戦術を学ぶミーティング」です。しかし、本当に大切なのは、その後の「試合(=日々の仕事)」で、学んだことを試すことです。

その試合で、

- 新しい戦術(研修で学んだスキル)を試すチャンスを与えるか

- 「ナイス!今の良かったよ!」「次はこうしてみようか」と声をかけるか

を決めるのは、すべて監督である「上司」です。

監督(上司)が関心を持ってくれないと、選手(部下)はせっかく学んだ新しい戦術を試合で試すことなく、結局いつものやり方に戻ってしまいます。

だからこそ、上司の関与が何よりも大切なのです。

仕掛け2:記憶の壁を打破する「リマインドの仕組み」

「エビングハウスの忘却曲線」が示す通り、人は学んだことをすぐに忘れてしまいます。

- 研修の数週間後、数ヶ月後に内容を振り返るフォローアップセッションを実施する。

- 学んだ内容を実践できたかを報告しあうコミュニティを作る。

研修で得た知識は「脳の筋肉」のようなものです。

研修は、その筋肉を1日だけ集中的に鍛える「筋トレ」と同じです。

せっかく筋トレをしても、その後何もしなければ、筋肉はすぐに元に戻ってしまいますよね。学んだ知識(脳の筋肉)を忘れないようにするには、「軽めの筋トレ(=復習の機会)」を定期的に続ける必要があります。

- フォローアップセッションは、数週間後にトレーナー(講師)ともう一度トレーニングするようなものです。

- コミュニティは、ジム仲間と「最近こんな成果が出たよ!」と報告し合って、モチベーションを保つ仕組みです。

たった一度のトレーニングで終わらせず、こうした定期的な刺激を与えることで、知識は初めて自分のものとして定着するのです。

仕掛け3:行動変容を促す「実践と継続のサポート」

研修で「わかった」つもりでも、「できる」ようになるには壁があります。

- 研修の最後に「明日からできるアクション」を宣言させ、行動へのハードルを下げる。

- 参加者同士で実践状況を共有し、励まし合う「ピアラーニング(仲間との学び合い)」の場を設ける。

「自転車の乗り方を練習する」のとそっくりです。

頭でいくら乗り方を理解しても、実際にサドルにまたがり、ペダルを漕がなければ、永遠に乗れるようにはなりません。

- 「明日からできるアクション」の宣言 まず「今日は補助輪をつけたまま、庭を一周してみる」と決めるようなものです。 ごく簡単な目標を立てて小さな成功体験を積むことで、「できそう!」という気持ちにさせ、行動への心理的な抵抗をなくします。

- ピアラーニング(仲間との学び合い) 「友達と一緒に自転車の練習をする」ようなものです。「お、少し乗れたじゃん!」「わかる、僕もそっちに倒れがち…」と励まし合い、コツを教え合うことで、一人で練習するよりずっと楽しく、早く上達できます。

このように、最初の一歩を踏み出すための「小さな目標設定」と、継続するための「仲間との励まし合い」を仕組みとして用意することが、本当の意味で「できる」ようになるための鍵なのです。

研修の主役は参加者本人ですが、その学びを本物にするためには、上司という「縦のサポート」と、同僚という「横の繋がり」が欠かせません。研修の前後にこうした環境を意図的にデザインすることで、個人の成長を促すだけでなく、組織全体で学び合い、高め合う文化を醸成する一歩となるのです。

研修体系の構築・見直し、内製と外注どちらが良いか?

最後に、この複雑なプロセスを自社で内製すべきか、外部の専門家に頼るべきかについて解説します。

結論から言えば、専門的な知見を持つ外部パートナーの活用を推奨します。

| 内製 | 外注 | |

| メリット | ・コストを抑えられる ・自社の文化や課題への理解が深い | ・客観的で専門的な視点が得られる ・他社の成功、失敗事例を知れる設計にかかる工数を削減できる ・社内のしがらみに囚われず改革を進めやすい |

| デメリット | ・担当者のスキルや経験に依存する ・既存のやり方や社内の意見に縛られがち ・最新の育成トレンドのキャッチアップが困難 | ・コストがかかる ・自社の内情理解に時間がかかる場合がある |

結論から言えば、専門的な知見を持つ外部パートナーの活用を推奨します。

バヅクリが提供する研修体系構築支援「人事制度X」

バヅクリは、単に研修プログラムを提供する会社ではありません。企業の経営課題や人材育成の目標を深くヒアリングし、経営戦略と連動した人材育成のパートナーとして、体系の設計から実行、効果測定までを伴走支援します。

特に、オンライン・オフラインを問わず、対話やワークショップ、遊びといった多様な体験を通じて「個人の成長」と「組織の関係性向上」を同時に実現するプログラムに強みを持っています。研修体系の見直しや、新しい育成体系の構築をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

本記事では、経営戦略と連動した実効性の高い研修体系の作り方について、その考え方から具体的なステップ、注意点までを解説しました。

- 研修体系は「経営戦略実現」のための設計図である。

- 「総花的」「過度な網羅性」「現場の言いなり」という落とし穴を避ける。

- 「洗い出し→取捨選択→施策選別→スケジュール化」の4ステップで構築する。

- 研修をイベントで終わらせない「前後設計」と「仕掛け」が重要。

この記事が、貴社の人材育成を次のステージに進める一助となれば幸いです。まずは、自社の研修体系が経営目標に本当に貢献できているか、本記事の視点を参考に振り返ることから始めてみてはいかがでしょうか。