入社2年目の社員が「仕事にマンネリを感じている」「モチベーションが下がっている」といった様子を見せていませんか?

1年目の新人研修は手厚く実施する企業が多い一方で、2年目以降のフォローは手薄になりがちです。

しかし、2年目は「自立」と「成長」の分岐点となる重要な時期であり、この時期に適切な研修を実施することで、早期離職を防ぎ、将来のリーダー候補を育成することができます。

本記事では、2年目研修の必要性や目的、企業側のメリットを解説したうえで、おすすめの研修プログラムと、研修を成功に導くためのステップを紹介します。

仕事と組織の向き合い方を変える対話型実践研修「ムキアイ」

「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。

職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

2年目社員の「成長の壁」を放置していませんか?

入社2年目は、多くの社員が大きな「壁」に直面する時期です。

1年目は仕事を覚えて一人前になることが目標で、新人として手厚くサポートされます。

しかし2年目は、周囲からの期待値がさらに上がり、「自分で考えて動く」ことが求められるようになります。

この変化に戸惑い、知識やスキルへの不安を感じる社員は少なくありません。

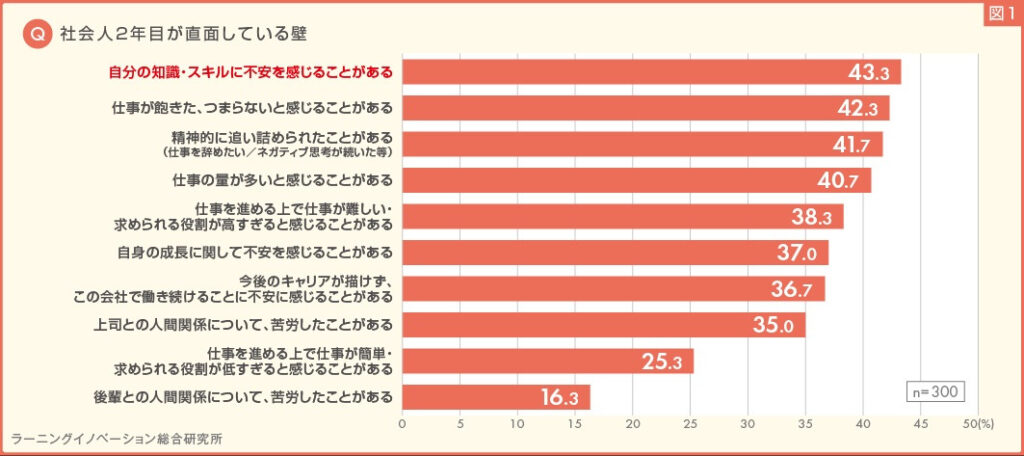

人材育成支援を行うALL DIFFERENT株式会社の調査によると、「自分の知識・スキルに不安を感じたことがある」(43.3%)、「仕事が飽きた・つまらないと感じたことがある」(42.3%)、「精神的に追い詰められたことがある」(41.7%)など、多くの2年目社員が何らかの不安・不満を抱えていることがわかっています。

こうした壁を放置すると、モチベーションの低下や早期離職につながる可能性があります。

企業にとっては採用コストや育成投資が無駄になるだけでなく、組織全体の活力低下にもつながりかねません。

だからこそ、2年目という節目で適切な研修を実施し、社員の成長を後押しすることが重要です。

なぜ「2年目研修」が重要なのか?その必要性と目的

2年目研修は単なるフォローアップではなく、社員が自立した戦力として活躍するための戦略的な人材投資です。

ここでは2年目研修の必要性について、2年目社員が直面する課題と、求められる役割の変化の二つの面から解説します。

2年目社員が直面しやすい課題

ここでは2年目社員が直面しやすい課題を具体的に紹介します。

仕事にマンネリを感じ始める

1年目は覚えることが多く、仕事の中に刺激や学びを見出しやすいですが、2年目になると日々の業務がルーティン化し、仕事にマンネリを感じ始めやすくなります。

こうしたマンネリ感がきっかけでキャリアへの不安が生まれたり、仕事への情熱が失われてしまい、「転職したほうがいいのでは」という考えにつながることもあります。

今後のキャリアが描けない

2年目になると、周囲の先輩や上司のスキルや苦労が見えてくる一方で、「自分も同じ道を歩みたいか」と考えたとき、明確な答えが出せない社員も増えていきます。

特にジョブローテーションが少ない企業や、キャリアパスが見えにくい職種では、よりこの傾向は顕著です。

キャリアビジョンが描けないまま働き続けると、目標を見失い、日々の業務にも身が入らなくなってしまいます。

モチベーションの低下

1年目は「新人」という立場で周囲から気にかけてもらえましたが、2年目になるとサポートが減り、「2年目なんだから自分で考えて」と言われることが増えます。

また後輩が入社してくると、自分が「一番下」ではなくなり、焦りや不安を感じることも。

「自分は何をすればいいのか」「どう成長すればいいのか」という迷いが生まれやすい一方、周囲への相談がしづらくなる時期のため、適切なフィードバックや成長支援がないとモチベーションが低下しやすくなります。

2年目に求められる役割の変化

入社2年目は1年目と比較して周囲から期待される役割も変わるため、その変化に戸惑う人も多くいます。

この変化を本人が理解し、適応できるよう支援することが重要です。

業務遂行レベルの向上

1年目は「教わりながら業務をこなす」でも十分でしたが、2年目には「自立して業務を完遂する」ことが求められます。

たとえば、上司から「この資料を作成しておいて」と言われたとき、1年目なら具体的な指示を待つ姿勢でも許されましたが、2年目には「誰に向けた資料か」「何を伝えたいのか」を自分で考え、適切なフォーマットで仕上げることが期待されます。

また、複数の業務を同時に抱えることも増えるため、時間管理や優先順位づけのスキルも必要です。

主体性・当事者意識の発揮

2年目社員には、「言われたことをやる」受け身の姿勢から、「自分から動く」主体的な姿勢への転換が求められます。

たとえば問題を発見した際にも、上司へ報告するだけでなく、解決策を提案し、自ら改善を試みるなど、当事者意識を持って仕事にあたってもらうことが重要です。

「会社や部署を良くしたい」という当事者意識を持ってもらい、主体的なアクションを促進することは、組織を支えるリーダー候補を育成するという観点からも必須です。

チーム・組織への貢献

2年目は、自分の業務だけでなく、チーム全体への貢献も期待されます。

困っている同僚がいれば手を差し伸べる、チームの目標達成のために自分ができることを考えるなど、組織に貢献する視点を持つことでチームの生産性と雰囲気が大きく変わります。

しかし、個人の仕事の達成で視野が狭くなりがちな2年目社員は、こうした組織の一員としての自覚を持つのが難しい場合もあります。

後輩への関わり

新入社員が入社すると、2年目社員は「先輩」という立場になり、後輩の質問に答えたり、業務を教えたりする場面が増えます。

こうした後輩への指導は、自分自身の理解を深める良い機会です。

人に教えることで知識が整理され、自分の成長にもつながるとともに、後輩の成長を支援する経験は将来のマネジメント能力の土台となります。

しかし、人に何かを教えた経験が少ない2年目社員にとっては、「自分がまだできていないのに教えられるのか」「どう教えればいいかわからない」という不安を感じることもあります。

研修がもたらす企業側のメリット

2年目研修は、社員個人の成長だけでなく、企業全体にも大きなメリットをもたらします。

- 早期離職の防止、エンゲージメント向上

- 即戦力としての活躍の促進

- 将来のリーダー候補の早期育成

人材不足が深刻化する現代において、2年目に研修を実施し、計画的に離職防止・リーダー育成を進めることは、企業の持続的成長に不可欠です。

【目的別】効果的な2年目研修の具体的なプログラム内容8選

2年目社員が抱える課題や、求められる役割は多岐にわたります。

ここでは目的ごとに、2年目社員に効果的な8つのバヅクリ研修プログラムをご紹介します。

1年目の経験を力に変える「2年目のステップアップ研修」

入社2年目は業務に慣れた一方で、「このままでいいのか」と迷いを感じやすい時期です。

「2年目のステップアップ研修」では、1年目の経験を「自分の言葉」で整理し、納得感あるキャリアの軸を構築します。

これまでの成長・失敗のエピソードから学びや強みを抽出し、組織からの期待と自分らしさを重ね合わせることで、「やらされ感」から「選ぶ行動」への転換を促します。

グループワークを通じて他者の視点も取り入れながら、2年目社員が自ら目標を描き、主体的に次のステップへ踏み出す力を育成するプログラムです。

仕事の再解釈でマンネリを打破する「ジョブクラフティング研修」

ジョブクラフティングとは、与えられた仕事を自分なりに意味づけし直し、主体的に仕事をデザインする考え方のこと。

同じ業務でも、捉え方を変えることで、やりがいや成長実感を得られるようになります。

「ジョブクラフティング研修」では、ジョブクラフティング理論をベースに、仕事の見え方を変える再解釈の力を育てます。

受講後は、日常業務に意味づけを加える力が養われ、他者との比較ではなく自分を基軸としたモチベーションで前向きに行動できるようになります。

主体性と当事者意識を醸成する「フォロワーシップ研修」

バヅクリの「フォロワーシップ研修」は、フォロワーに求められる基本行動を具体例とともに言語化し、自分の強みや貢献スタイルを明確化し、ケースワークを通じて現場で即実践できる具体的なアクションを設計します。

受講後は、チームの成果に能動的に関わる姿勢と行動の選択肢が身につき、自律的に動くチームメンバーとして一歩を踏み出せるようになります。

「リーダーじゃないから」「言われてから動く」という受け身の姿勢の2年目社員に課題を感じている会社におすすめの研修です。

業務効率を上げる「ロジカルシンキング・問題解決研修」

2年目社員の業務効率を向上させたい会社は、「ロジカルシンキング研修」「問題解決研修」を導入するとよいでしょう。

バヅクリの「ロジカルシンキング研修」「問題解決研修」では身近なテーマを使ったワークを通じて、楽しみながら実践的なスキルを身につけられます。

最後は学んだことを活かした行動宣言で締めくくり、受講者の変容を促すプログラム構成となっています。

後輩を育成する力を養う「OJT指導研修」

OJTを任されたものの「どう教えればいいのか分からない」という2年目社員には、後輩育成を担う上で必要なスタンスとスキルを学べる「OJT指導研修」がおすすめです。

任せる範囲の設計、タイミングごとのフィードバック方法、信頼関係の築き方など、教える側のつまずきやすいポイントをケースワークで整理して育成スキルを身につけます。

自身が育てられた経験を振り返りながら、リアルなOJT場面を想定した対話を通じて、「教える人」から「育てる人」へのマインド転換を図る研修プログラムです。

周囲を巻き込む力を強化する「コミュニケーション研修」

バヅクリの「コミュニケーション研修」では、2年目社員が個人プレーではなく、周囲を巻き込み成果を出すために必要な傾聴力と質問力を強化できます。

プログラムでは視座によるモノゴトの見え方の違いを理解し、信頼関係を構築する聴き方を実践形式で体験できます。

相手の意図を正しく汲み取る質問の仕方を習得します。

アサーティブな伝え方や雑談力を学び、関係構築のスキルを磨きながら、周囲と協働し成果を生み出す力を身につけられます。

自分らしいリーダーシップでチームに貢献「リーダーシップ研修」

組織の一員として働く視点が求められる2年目社員には、リーダーシップは役職者だけのものではなく、誰もが自分らしいスタイルでチームに貢献できると認識してもらう必要があります。

バヅクリの「リーダーシップ研修」は、リーダーとリーダーシップの違いを理解し、自分の価値観を見つめ直した上で、自分に合ったリーダーシップの型を見つけながら、無理なく発揮する方法を言語化するプログラムです。

「リーダーになりたくない」「目立ちたくない」という2年目社員が多い会社に特におすすめです。

先を見据えたキャリアを築く「キャリアデザイン研修」

「このままでいいのか」という、入社2年目が抱えがちな将来への漠然とした不安を払拭するには、内省と対話を通じて自分と向き合い、5年先を見据えたキャリアを主体的に描いてもらう「キャリアデザイン研修」の実施をおすすめします。

プログラムでは様々なワークを通じて「働く上で・生きる上で大切にしたい価値観」を掘り下げ、グループ対話で他者からのフィードバックを得ながら、気づいていない自分の姿を見つけます。

自律的にキャリアを築き、モチベーション高く働く人材への行動変容を促すプログラムです。

2年目研修を成功に導くための5つのステップとポイント

ここでは、研修を成功に導くための5つのステップと、それぞれのポイントを解説します。

Step1:現状の課題を正確に把握する

研修を企画する前に、まず自社の2年目社員が実際にどのような課題を抱えているのかを把握しましょう。

具体的には、社員へのアンケート調査、個別面談やヒアリング、直属の上司からの情報収集を通じて課題を特定します。

また「知識・スキルへの不安」「仕事へのマンネリ感」「キャリアの不透明さ」など、どの課題が最も深刻かを優先順位づけすることで、限られた研修の時間を効果的に使えます。

Step2:研修のゴールを明確に設定する

「なんとなく研修をやる」のではなく、研修終了後に参加者がどのような状態になっていてほしいのかを具体的に定義し、明確なゴールを設定しましょう。

例えば「ロジカルシンキングを理解し、日常業務で活用できるようになる」「自分のキャリアビジョンを明確にし、今後の行動計画を立てられる」といった具体的なゴールを設定します。

ゴールが明確であれば、研修内容の選定、時間配分、講師への依頼内容、効果測定の方法なども自ずと決まってきます。

Step3:参加者の主体性を引き出すプログラムを設計する

一方的な講義形式では、参加者の集中力が続かず、学びが定着しにくくなります。

そのためプログラム構成は座学中心ではなく、参加者が主体的に考え、発言し、実践する機会を多く設けることが重要です。

グループディスカッションでの意見交換、ロールプレイングやケーススタディなど実践の場を増やすとともに、研修を「点」で終わらせないために、事前課題や事後課題を設定することも有効です。

また、参加者にも事前に研修の目的やゴールを共有すると、主体的な参加を促すことができます。

Step4:現場の上司を巻き込み、研修効果を高める

研修の効果は、研修そのものだけでなく、現場でのサポートによって大きく左右されます。

そのため、研修前に上司向けの説明会を実施して目的や内容を伝えるなど、2年目社員の上司の理解と協力を得られるような巻き込みを事前に行うことが重要です。

直属の上司から部下に「研修で学んできてほしいこと」を伝えてもらうことで、参加者の意識も高まります。

Step5:研修後の実践を促すフォローアップ施策を行う

研修は「受けて終わり」ではなく、学んだことを現場で実践し、定着させるためのフォローアップが不可欠です。

研修を実施した後、フォローアップ研修や振り返り面談などのタイミングで、研修で学んだことがどれだけ実践できたか振り返る機会を設けましょう。

研修で立てた目標の達成度合いを確認し、これからに活かすというPDCAサイクルを回すことで、継続的な成長を促します。

研修の実施方法|内製と外部委託、どちらを選ぶべき?

2年目研修を企画する際、「社内で実施するか、外部の研修会社に委託するか」は重要な判断ポイントです。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせて選択しましょう。

内製(社内研修)のメリット・デメリット

内製のメリット・デメリットは以下になります。

| メリット | デメリット |

| ・自社の文化や業務内容に完全にカスタマイズできる・外部委託に比べて費用を抑えられる・社内に研修ノウハウを蓄積できる | ・社内講師の育成や教材作成に時間と労力がかかる・社外の専門的な知識やスキルを取り入れるのが難しい・社内の視点で完結するため視野が狭くなり、参加者の満足度が下がってしまう危険性がある |

そのため、研修予算が限られていたり、継続的に同じ研修を実施する予定があったりする場合は、研修を内製化するとよいでしょう。

外部委託(研修会社利用)のメリット・デメリット

外部委託(研修会社利用)のメリット・デメリットは以下になります。

| メリット | デメリット |

| ・専門性の高いプログラムと経験豊富な講師による質の高い研修・準備の負担が軽減される・研修会社によっては、フォローアップ施策や効果測定のサポートが得られる | ・内製と比較してコストがかかる・既成のプログラムでは自社の業務や課題にフィットしない場合がある・ |

社内に研修のノウハウや人材が不足しており、人事担当者の負担を軽減しながら専門的・体系的な研修プログラムを実施したい場合は、外部の人材研修会社の力を借りることをお勧めします。

仕事と組織の向き合い方を変える対話型実践研修「ムキアイ」

「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。

職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

2年目研修への投資は、社員個人の成長だけでなく、組織全体の生産性向上、早期離職の防止、将来のリーダー育成という大きなリターンのある施策です。

本記事でご紹介した内容を参考に、ぜひ自社に合った効果的な2年目研修を企画・実施してください。