入社3年目は、社員にとって大きな転換期です。

入社したての緊張感が薄れ、徐々に業務にも慣れてくる一方で、「このままでいいのか」という漠然とした不安や、後輩指導への戸惑いを感じ始める時期でもあります。

実際、多くの企業で3年目前後の離職率が高まる傾向にあり、若手社員の定着と成長を支援する施策として「3年目研修」が注目を集めています。

本記事では3年目研修がなぜ必要なのか、その目的を解説するとともに、3年目社員が抱える課題別に効果的な研修プログラム7選をご紹介します。

なぜ今「3年目研修」が注目されるのか?その必要性と目的

3年目研修が多くの企業で導入されている背景には、入社3年目という時期特有の課題と、企業が期待する役割の変化があります。

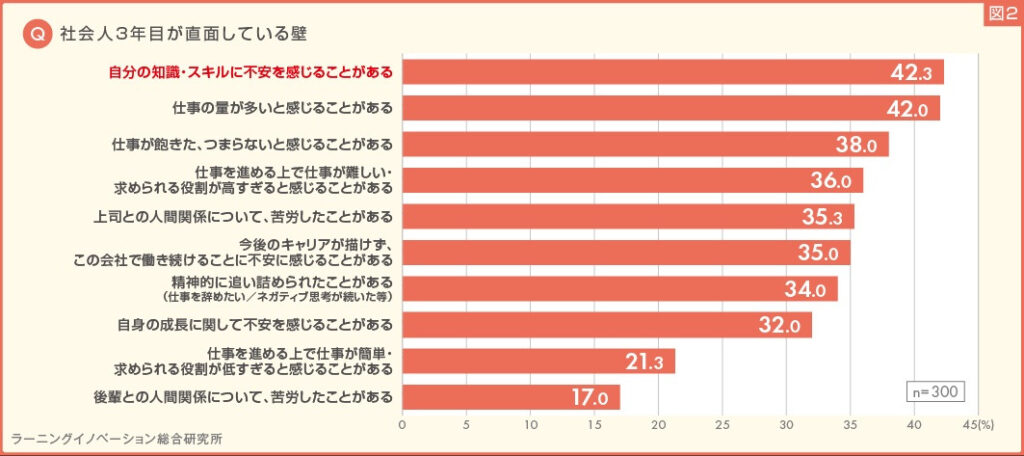

実際に、ALL DIFFERENT株式会社が社会人3年目を対象に実施した調査によると、「自分の知識・スキルに不安を感じることがある」(42.3%)、「仕事の量が多いと感じることがある」(42.0%)「仕事が飽きた、つまらないと感じることがある」(38.0%)など、多くの人が課題や不安感を感じながら働いていると分かりました。

ここでは、3年目社員が直面しやすい課題と、周囲からの期待の変化を紹介します。

3年目社員が直面しやすい課題

入社3年目の社員は、入社したばかりの1〜2年目社員とは異なる独特の悩みを抱えています。

この時期の課題を理解することが、効果的な研修設計の第一歩です。

仕事にマンネリを感じ始める

入社当初の新鮮さが薄れ、日々の業務がルーティン化することで、「成長実感」が得にくくなるのが3年目の特徴です。

新入社員の頃は、すべてが初めての経験であり、毎日が学びの連続でした。

しかし、3年が経過すると基本的な業務は一通りこなせるようになり、「できること」が増える実感が薄れていきます。

その結果、「このまま同じことを繰り返すだけでいいのか」という焦りや不安が生まれやすくなり、モチベーション低下や離職のきっかけにもなります。

求められる役割が高すぎる

3年目になると、周囲からの期待値が急激に上がります。

「もう3年目だから」という言葉とともに「後輩の指導」「プロジェクトのリーダー」「顧客との複雑な交渉」など、責任の重い業務が増え、より高度な業務や判断を求められるようになります。

一方、本人のスキルや経験がそれに追いついていないケースも少なくありません。

結果として「期待に応えられない」という挫折感や、「自分には能力がないのでは」という自信喪失につながり、メンタル不調のリスクが高まりやすくなります。

今後のキャリアが描けない

新入社員の頃は「まずは目の前の仕事を覚える」ことに集中できましたが、3年目になると「5年後、10年後の自分はどうなっているのか」を考える余裕が生まれます。

同時に、同期や同世代の友人と自分を比較し、「このままでいいのか」という焦りを感じる人も増えてきます。

しかし、多くの企業では、若手社員が自分のキャリアを主体的に考える機会や、上司とキャリアについて深く対話する場が十分に用意されていません。

その結果「とりあえず転職サイトに登録してみる」といった行動につながり、優秀な人材の流出リスクが高まります。

3年目に求められる役割やスキルの変化

企業が3年目社員に期待する役割やスキルも、新入社員時代とは大きく異なります。

この役割の変化を理解し、必要なスキルを習得させることが、3年目研修の重要な目的となります。

確実な業務遂行と成果へのコミット

3年目になると、「言われたことをやる」段階から、「任された業務を確実に完遂し、期待される成果を出す」ことが求められます。

新入社員の頃は、先輩や上司が細かく指示を出すことが一般的ですが、3年目になると「この案件は任せたから、期日までに完成させておいて」といった形で、ある程度の裁量を持って業務を進めることが期待されます。

また、単に業務をこなすだけでなく、「どれだけの成果を出せたか」という結果への意識も求められるようになります。

主体的な課題発見と改善提案

3年目社員には、指示を待つ姿勢から、自ら課題を見つけて改善策を提案できる姿勢への転換が求められます。

3年間の経験を積むと、業務の流れや職場の課題が見えてくるようになります。

この「現場を知っている」という3年目社員の強みを活かして「もっと効率的な方法はないか」「お客様により満足していただくにはどうすればいいか」といった改善提案を企業は期待します。

しかし、多くの3年目社員は、「課題は感じているが、どう解決すればいいかわからない」「提案しても受け入れられないのでは」と躊躇してしまい、なかなか踏み出せないことも多いです。

後輩の育成とチーム力の底上げ

3年目になると、チーム全体の生産性向上を目指し、後輩や新入社員の指導役を任されることが増えます。

しかし後輩指導は、自分の業務と並行して行う必要があるケースがほとんどのため、多くの3年目社員が時間管理の難しさに直面します。

また「どう教えればわかりやすいか」「モチベーションを保つにはどう接すればいいか」といった指導スキルも求められるため、つまづく3年目社員も多いようです。

キャリアを自ら主導するスキル

3年目には「自分のキャリアは自分で築いていく」という主体性、すなわち「キャリア自律」のスキルも求められるようになります。

従来の日本企業では、会社が社員のキャリアパスを用意し、定期的な異動や昇進によって成長の機会を与える形が一般的でした。

しかし、現在は外部環境の変化が激しく、企業自体も数年先の事業計画を明確に描けない時代です。

そのため、社員一人ひとりが「自分はどんな強みを持ち、どんな価値を提供できるのか」「今後どんな経験を積み、どんなキャリアを築いていきたいのか」を主体的に考える必要があります。

研修がもたらす企業側のメリット

3年目研修は、社員個人の成長だけでなく、企業にとってもメリットの多い施策です。

具体的には、下記のようなメリットがあります。

- 3年目社員の定着率向上

- リーダー人材の早期育成

- 組織全体の生産性向上 など

これらのメリットを最大化するためにも、自社の課題に合わせた研修プログラムを設計し、継続的なフォローアップによってスキルを定着させることが重要です。

【目的別】効果的な3年目研修の具体的なプログラム内容7選

ここでは、3年目社員の課題やニーズに応じて選べる、具体的な研修プログラムを7つご紹介します。

2年間の経験を力に変える「3年目のステップアップ研修」

入社から2年間の経験を振り返り、自分の成長を可視化することで、次のステップへの意欲を高める研修です。

個人の成功・失敗エピソードを振り返り、強みと課題を整理するとともに、組織からの期待と自分の価値観を照らし合わせます。

さらに、理想のキャリア像から逆算して、今すぐできる行動を具体化。

同期との対話を通じて「自分だけが悩んでいるわけではない」という安心感を得ながら、自分らしい成長軸を明確にし、自走型キャリアへの一歩を踏み出せます。

業務遂行能力を底上げする「プロジェクトマネジメント研修」

3年目になると、複数のタスクを並行して進めたり、小規模なプロジェクトのリーダーを任されたりする機会が増えます。

バヅクリの「プロジェクトマネジメント研修」では、限られた時間とリソースの中で確実に成果を出すためのプロジェクトマネジメントの基本を学びます。

プログラムでは「カレーライスを作る」という身近なテーマで、タスクの分解・スケジュール作成・リスク対応を実践的に体験。

さらに進捗管理の方法やトラブル対処法も学び、「なんとなく頑張る」から「計画的に、効率的に成果を出す」へと働き方を変化させることができます。

自ら動く“協働力”を育てる「フォロワーシップ研修」

フォロワーシップとは、リーダーを支え、チーム全体の成果に主体的に貢献する力のこと。

3年目社員には「メンバーとしてチームのパフォーマンスを最大化させる」フォロワーシップ能力が求められます。

バヅクリの「フォロワーシップ研修」では、フォロワーの真の意味を理解し、自分の貢献スタイル(サポート型・提案型・巻き込み型など)を明確化。

実際の職場シーンを題材にしたケースワークで、「指示がないから動けない」から「今チームに必要なことは何か」を考えて動ける姿勢へと変化します。

先輩からのフィードバックを成長に活かす「メンティー研修」

多くの企業でメンター制度や1on1が導入されていますが、実は「教わる側(メンティー)」にもスキルが必要です。

「メンティー研修」では、先輩や上司からのフィードバックを最大限に活かし、自分の成長につなげる方法を学びます。

あいまいなフィードバックから具体的な改善点を引き出す質問力や、厳しい指摘を前向きに受け止めるマインドセットを養成するプログラムです。

チームの成果を倍増させる「ファシリテーション研修」

3年目になると、小規模なミーティングの進行役や、プロジェクトチーム内での調整役を任されることがあります。

「ファシリテーション研修」では、会議や話し合いを効果的に進め、チームの合意形成を促すファシリテーションスキルを習得します。

ファシリテーションとは単なる司会ではなく、参加者全員が意見を出しやすい雰囲気を作り、議論を整理しながら結論へ導く技術のこと。

問いの構造化、チャット活用、視覚的演出などの「発言をデザインする技術」や、参加者タイプに応じた「促す・抑える・任せる」の切り替え技術を実践の中で学べます。

信頼関係を壊さずに的確に伝える「アサーティブコミュニケーション研修」

3年目になると、後輩への指導、上司への提案、他部署との調整など、様々な立場の人とコミュニケーションを取る機会が増えます。

この研修では、自分の意見や要望を、相手を尊重しながら率直に伝える「アサーティブコミュニケーション」を学べます。

「攻撃的」でも「受け身」でもない自他尊重のスタイルを、DESC法などの具体的フレームワークと6つの実践シナリオで習得。

「無理な依頼を断る」「上司に意見する」といった難しい場面でも、関係性を保ちながら効果的にコミュニケーションできるようになります。

仕事を自分ごと化する「自律的キャリアマネジメント研修」

3年目は「このまま続けていいのか」とキャリアに悩む時期です。

バヅクリの「自律的キャリアマネジメント研修」では、自分の価値観や強みを再確認し、主体的にキャリアを設計する力を養います。

「Will」「Can」「Must」のフレームワークを用いて理想のキャリアを可視化し、1on1を自分の「Will」「Can」「Must」伝えて上司を巻き込む方法を学びます。

「会社にキャリアを決められる」ではなく「自らキャリアを引き寄せる」という主体的な姿勢へと転換し、モチベーション高く働けるビジネスパーソンへと成長を促すプログラムです。

3年目研修を成功に導くための5つのステップとポイント

ここでは、研修を成功に導くための5つのステップと、それぞれのポイントを解説します。

Step1:現状の課題を正確に把握する

研修を企画する前に、まず自社の3年目社員が実際にどのような課題を抱えているのかを把握しましょう。

具体的には、アンケート調査、個別面談やヒアリング、直属の上司からの情報収集を通じて課題を特定します。

また「求められる期待値が高すぎる」「仕事にマンネリ感がある」「キャリアが不透明」など、どの課題が最も深刻かを優先順位づけすることで、限られた研修の時間を効果的に使えます。

Step2:研修のゴールを明確に設定する

「なんとなく研修をやる」のではなく、研修終了後に参加者がどのような状態になっていてほしいのかを具体的に定義し、明確なゴールを設定しましょう。

例えば「業務遂行能力を高めて大きなプロジェクトを動かせるようになる」といった具体的なゴールを設定します。

ゴールが明確であれば、研修内容の選定、時間配分、講師への依頼内容、効果測定の方法なども自ずと決まってきます。

Step3:参加者の主体性を引き出すプログラムを設計する

一方的な講義形式では、参加者の集中力が続かず、学びが定着しにくくなります。

そのためプログラム構成は座学中心ではなく、参加者が主体的に考え、発言し、実践する機会を多く設けることが重要です。

グループディスカッションでの意見交換、ロールプレイングやケーススタディなど実践の場を増やすとともに、研修を「点」で終わらせないために、事前課題や事後課題を設定することも有効です。

また、参加者にも事前に研修の目的やゴールを共有すると、主体的な参加を促すことができます。

Step4:現場の上司を巻き込み、研修効果を高める

研修の効果は、研修そのものだけでなく、現場でのサポートによって大きく左右されます。

そのため、研修前に上司向けの説明会を実施して目的や内容を伝えるなど、社員の上司の理解と協力を得られるような巻き込みを事前に行うことが重要です。

直属の上司から部下に「研修で学んできてほしいこと」を伝えてもらうことで、参加者の意識も高まります。

Step5:研修後の実践を促すフォローアップ施策を行う

研修は「受けて終わり」ではなく、学んだことを現場で実践し、定着させるためのフォローアップが不可欠です。

研修を実施した後、フォローアップ研修や振り返り面談などのタイミングで、研修で学んだことがどれだけ実践できたか振り返る機会を設けましょう。

研修で立てた目標の達成度合いを確認し、これからに活かすというPDCAサイクルを回すことで、継続的な成長を促します。

研修の実施方法|内製と外部委託、どちらを選ぶべき?

3年目研修を企画する際、「社内で実施するか、外部の研修会社に委託するか」は重要な判断ポイントです。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせて選択しましょう。

内製(社内研修)のメリット・デメリット

内製のメリット・デメリットは以下になります。

| メリット | デメリット |

| ・自社の文化や業務内容に完全にカスタマイズできる・外部委託に比べて費用を抑えられる・社内に研修ノウハウを蓄積できる | ・社内講師の育成や教材作成に時間と労力がかかる・社外の専門的な知識やスキルを取り入れるのが難しい・社内の視点で完結するため視野が狭くなり、参加者の満足度が下がってしまう危険性がある |

そのため、研修予算が限られていたり、継続的に同じ研修を実施する予定があったりする場合は、研修を内製化するとよいでしょう。

外部委託(研修会社利用)のメリット・デメリット

外部委託(研修会社利用)のメリット・デメリットは以下になります。

| メリット | デメリット |

| ・専門性の高いプログラムと経験豊富な講師による質の高い研修・準備の負担が軽減される・研修会社によっては、フォローアップ施策や効果測定のサポートが得られる | ・内製と比較してコストがかかる・既成のプログラムでは自社の業務や課題にフィットしない場合がある・ |

社内に研修のノウハウや人材が不足しており、人事担当者の負担を軽減しながら専門的・体系的な研修プログラムを実施したい場合は、外部の人材研修会社の力を借りることをおすすめします。

仕事と組織の向き合い方を変える対話型実践研修「ムキアイ」

「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?

バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。

職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

入社3年目は、若手社員にとっても企業にとっても重要な転換期です。

マンネリ感や役割の変化に戸惑う一方で、中核人材へと成長する可能性を秘めた時期でもあります。

効果的な3年目研修は、こうした課題を解決し、社員の成長を加速させる戦略的な投資です。

3年目研修を通じて、若手社員一人ひとりが「この会社で成長できる」と実感し、主体的にキャリアを築いていける組織づくりを進めていきましょう。